이전

다음

물로 씌어진 이름 1~5 세트 - 전5권

제1부 광복

복거일 (지은이) 백년동안 2023-07-03

10

100자평 1편

리뷰 0편

세일즈포인트 1,049

2716쪽건국 대통령 우남 이승만의 일대기를 문학으로 형상화한 『물로 씌어진 이름』 3부작 중 제1부 ‘광복’ 전 5권이 출판되었다. 『물로 씌어진 이름』이라는 제목은 “사람들의 나쁜 행태들은 청동에 새겨져 남는다. 그들의 덕행들을 / 우리는 물로 쓴다”라는 셰익스피어의 시구, 그리고 “여기 누워 있다 / 그의 이름이 물로 씌어진 사람이”라는 존 키츠의 묘비명에 착안한 것이다.

전 5권에 소설 본문만 2,500쪽이 훌쩍 넘는 제1부 ‘광복’의 ‘현재’는 일본이 하와이의 펄하버(진주만)을 기습공격한 1941년 12월 7일부터 망명객 이승만이 고국으로 돌아오는 1945년 10월 16일까지 만 4년이 채 안 되는 기간이다. 그러나 소설이 다루는 이승만의 생애는 그가 신학문을 배우고 독립협회와 만민공동회에서 ‘혁명가’로 이름을 알리는 1890년대부터 시작한다.

조선은 물론 인류사적으로도 대격변의 시대라 할 이 시기, 역사의 격랑을 온몸으로 받아 낸 한 인물의 전기소설은 자연히 역사소설의 형태를 띠게 되고, 시대사가 전쟁과 혁명으로 점철되었으므로 전쟁·혁명소설의 성격을 겸한다. 『물로 씌어진 이름』이 단순히 한 거인의 일대기에 그치지 않고, 작가의 말처럼 ‘역사를 보는 창’이 될 수밖에 없는 이유이고, 개인사와 민족사와 인류사의 도저한 흐름에 걸맞은 대하소설일 수밖에 없는 이유다.

접기

=====

제1부 광복

복거일 (지은이) 백년동안 2023-07-03

10

100자평 1편

리뷰 0편

세일즈포인트 1,049

2716쪽건국 대통령 우남 이승만의 일대기를 문학으로 형상화한 『물로 씌어진 이름』 3부작 중 제1부 ‘광복’ 전 5권이 출판되었다. 『물로 씌어진 이름』이라는 제목은 “사람들의 나쁜 행태들은 청동에 새겨져 남는다. 그들의 덕행들을 / 우리는 물로 쓴다”라는 셰익스피어의 시구, 그리고 “여기 누워 있다 / 그의 이름이 물로 씌어진 사람이”라는 존 키츠의 묘비명에 착안한 것이다.

전 5권에 소설 본문만 2,500쪽이 훌쩍 넘는 제1부 ‘광복’의 ‘현재’는 일본이 하와이의 펄하버(진주만)을 기습공격한 1941년 12월 7일부터 망명객 이승만이 고국으로 돌아오는 1945년 10월 16일까지 만 4년이 채 안 되는 기간이다. 그러나 소설이 다루는 이승만의 생애는 그가 신학문을 배우고 독립협회와 만민공동회에서 ‘혁명가’로 이름을 알리는 1890년대부터 시작한다.

조선은 물론 인류사적으로도 대격변의 시대라 할 이 시기, 역사의 격랑을 온몸으로 받아 낸 한 인물의 전기소설은 자연히 역사소설의 형태를 띠게 되고, 시대사가 전쟁과 혁명으로 점철되었으므로 전쟁·혁명소설의 성격을 겸한다. 『물로 씌어진 이름』이 단순히 한 거인의 일대기에 그치지 않고, 작가의 말처럼 ‘역사를 보는 창’이 될 수밖에 없는 이유이고, 개인사와 민족사와 인류사의 도저한 흐름에 걸맞은 대하소설일 수밖에 없는 이유다.

접기

=====

목차

제1부_ 광복

제1권

화보

작가의 말

제1장_ 워싱턴의 일요일

제2장_ 펄 하버

제3장_ 선전포고

제4장_ 『일본내막기』

제5장_ 국무부의 복병

제2권

화보

제6장_ 재미 한인의 국적

제7장_ 한인자유대회

제8장_ 둘리틀 습격

제9장_ 미드웨이

제10장_ 조국을 향한 단파 방송

제11장_ 과덜커낼

제12장_ 워싱턴의 벚나무

제13장_ 비바람 속의 중경임시정부

제14장_ 애실런드 한국승인대회

제3권

화보

제15장_ 노르망디

제16장_ 사이판

제17장_ 국치일 행사

제18장_ 레이티

제19장_ 활기를 되찾은 중경임시정부

제4권

화보

제20장_ 아우슈비츠

제21장_ 얄타(上)

제5권

화보

제21장_ 얄타(下)

제22장_ 음모론

제23장_ 베를린

제24장_ 히로시마

제25장_ 도쿄

제26장_ 고향으로 돌아가는 길

(해제) 역사를 보는 창 _복거일

(해설) 이승만과 그의 시대 _배진영

(해설) 청동에 새길 이름 _진형준

접기

줄거리

제1권 줄거리

식민지 조선의 국가 승인을 위하여

1941년 12월 7일. 일본이 하와이 펄하버(진주만)의 미 태평양함대를 기습공격함으로써 태평양전쟁이 시작된다. 바로 몇 달 전 이승만이 『일본내막기』에서 예언한 대로였다. 고국을 떠난 지 어언 37년, 어느덧 66세가 된 이승만은 대한민국 임시정부의 이름으로, 연합국의 일원으로서 일본에 대해 선전포고를 하고, 임시정부가 연합국들로부터 정식 정부로 승인받게 하기 위한 외교 활동에 나선다.

1914년 이승만이 고국을 떠나고 5년 후, 조선에서는 3·1독립운동이 일어났다. 각지에서 임시정부가 생긴 데 이어 상해(상하이)에서 ‘대한민국’을 국호로 통합 임시정부가 출범하고 이승만은 그 수반이 된다. 그사이 러시아에는 세계 최초의 공산혁명이 일어나 볼셰비키 정권이 탄생한다. 3·1독립운동 당시 세계는 1차대전 전후 수습이 한창이었고, 이승만의 프린스턴대 은사였던 윌슨 미국 대통령이 주창한 민족자결주의는 조선을 포함한 약소민족에게 희망을 불어넣는다.

그러나 조선의 독립은 요원하고, 일본은 만주사변을 일으켜 본격적인 만주 침공을 준비한다. 상해임시정부에 김구가 합류하고, 이봉창과 윤봉길의 잇따른 의거를 주도한다. 그러는 사이 독립운동의 제1세대는 하나둘 세상을 등지고, 젊은 세대만이 희망이 된다.

8년 전인 1933년, 제네바에서 열린 국제연맹 총회는 이승만의 외교 데뷔 무대였다. 세계정세를 꿰뚫어본 이승만은 부질없는 무장투쟁보다 강대국들의 역학관계를 이용하는 외교 독립 노선을 추구했으나 번번이 좌절하는 가운데, 일본의 펄 하버 기습이 일어난 것이었다. 제네바 총회가 이승만의 이름을 처음으로 세계에 알렸으나, 그에게는 개인적인 행운도 있었으니….

제2권 줄거리

조선에 부는 변화의 바람

1942~43년. 대서양의 동쪽에서는 독일군이, 태평양 일원과 중국대륙에서는 일본군이 승승장구하며 세계를 집어삼킬 기세다. 그러다 태평양에서는 미드웨이와 과덜커낼 전역(戰役), 유럽대륙에서는 노르망디 상륙작전을 기점으로 연합국이 승기를 잡는다.

조선이 어서 국가로서 승인받고 당당하게 연합국의 일원이 되게 하려는 이승만의 노력은 그러나 번번이 좌절한다. 미·영·러·중 연합국이 주도하고 26개국이 서명한 「연합국 선언」에도 대한민국은 참여가 거절되었다. 이승만은 워싱턴에서 ‘한인자유대회’를 열어 한국인들의 단합과 자유에 대한 열망을 온 세계에 과시한다.

사반세기 전 이승만이 떠나온 조선은 중세 사회였다. 그러나 어느새 식민지 조선은 서서히 근대사회로 탈바꿈해 가고 있었으니….

제3권 줄거리

조선의 선각자들

조선을 식민지화한 일본의 세계 정복 야욕은 날로 커져 갔다. 격변의 맹아를 품은 19세기에 조선과 주변은 메이지유신, 병인양요, 태평천국의 난, 동학란, 청일전쟁을 차례로 겪었고, 20세기 들어서는 러일전쟁, 국권 침탈과 3·1독립운동, 러시아 혁명과 두 차례 세계대전으로 신음했다.

서양은 과학과 기술을 앞세워 다른 문명을 정복해 나갔다. 일본은 메이지유신으로 단숨에 근대국가로 바뀌고, 대륙과 세계를 향한 야욕을 드러내고 있었다. 그러나 조선과 대한제국 정부는 문호를 닫고, 개화파 제거를 위해 청나라를 끌어들이고, 동학란 진압에 일본군을 끌어들여 청일전쟁을 자초하고, 급기야 국왕이 러시아 공사관에 피난할 정도로 무능하고 세계정세에 어두웠다.

그러나 조선에도 선각자들은 있었으니, 멀리는 개화파, 가까이는 이승만의 정신적 스승 서재필, 그리고 이승만이 있었다. ‘만민공동회의 스타’ 이승만은 종신형을 받고 한성감옥에 수감되는데….

제4권 줄거리

스탈린의 수중에 떨어질 뻔한 조선

1944~45년. 히틀러와 일본의 몰락이 첨차 가시화하면서, 전후(戰後) 처리를 위해 연합국 수뇌들이 잇따라 회합한다. 얄타에 모인 세 지도자, 루스벨트와 처칠과 스탈린의 동상이몽은 한반도를 스탈린의 러시아 수중에 넘겨주는 비밀협약을 낳는다.

얄타 비밀협약의 배경에는 신의보다 이익을 앞세우는 강대국들의 부도덕함이 있었다. 자유 진영은 동유럽을 러시아에 넘겨준 데 이어 동아시아까지 스탈린의 수중에 떨어지게 하려는 것이었다.

그리고 조국보다 러시아의 이익을 위해 암약하는 미국인 첩자들이 있었다. 이국 땅 러시아의 공산주의에 대한 미국인들의 환상은 ‘붉은 십년대’인 1930년대에 극에 달했다. 러시아의 이익을 위해 조선의 독립을 훼방한 대표적인 인물은 앨저 히스다. 이승만의 외교 독립을 번번이 좌절시킨 배후에 앨저 히스, 그리고 미 백악관과 국무부를 장악한 러시아 첩자들이 있었다.

얄타 회담 두 달 만에 루스벨트 미국 대통령이 갑자기 서거한다. 한국을 돕는 고마운 미국인들, 특히 에밀 고브로의 도움을 받아 이승만은 마침내 얄타 비밀협약의 존재를 온 세상에 폭로하기로 결심하는데….

제5권 줄거리

자유세계의 파수꾼들

백악관과 국무부를 장악한 러시아의 첩자들은 중국과 한반도를 공산 전체주의 세력에 넘기는 데 눈이 멀고, 마침내 중국대륙이 1949년에 공산당의 수중에 떨어진다. 미국은 ‘애치슨 라인’을 발표함으로써, 대한민국과 대만을 공산주의 세력으로부터 지키지 않겠다고 선언한다.

깊어 가는 냉전의 한복판에서, 미국 상원의원 조지프 매카시가 공산주의자들의 위협에 무지하거나 무기력했던 시민들을 일깨운다. 의원들의 조직적인 방해와 매카시의 급서(急逝)로 ‘매카시즘’은 오늘날 저주받은 이름처럼 되었지만, 러시아가 미 국무부에 첩자들을 심었고 이들이 엄청난 비밀을 빼갔다는 매카시의 주장은 사실이었음이 후에 드러난다. 그러나 기어이 한국에서는 기어이 6·25 남침이 일어난다.

1945년 10월 16일, 거의 41년간의 망명 생활을 끝내고 이승만이 돌아온다. 그는 앞으로 5년간 자신과 대한민국과 세계를 휩쓸 격랑을 짐작이나 할 수 있었을까?

접기

저자 소개

지은이: 복거일

저자파일 신간알리미 신청

최근작 : <물로 씌어진 이름 1~5 세트 - 전5권>,<물로 씌어진 이름 5>,<물로 씌어진 이름 4> … 총 115종 (모두보기)

1946년 충남 아산에서 출생했다. 서울대학교 상과대학을 졸업하고, 최전방에서 포병부대 관측장교로 복무했다. 전역 후 16년 동안 직장생활을 하다가 소설가의 길로 들어섰다. 1987년 『비명(碑銘)을 찾아서』로 문단과 독자 대중의 폭발적인 관심을 받으면서 주요 작가가 된다. 『역사 속의 나그네』(전 6권, 2015), 『높은 땅 낮은 이야기』(1988), 『캠프 세네카의 기지촌』(1994) 등 소설 수십 권을 출간하였는데, 그의 문학은 이전의 우리 문학에는 존재하지 않았던 대체역사소설, SF 등 상상력의 영역을 크게 확대한 작품들이었다.

한편 한국 사회의 갈등은 그를 소설만 쓰도록 내버려 두지 않았다. 그는 사회·정치 평론을 쓰기 시작한다. 자유주의 사상을 바탕으로 진화생물학, 천체물리학 등을 수용한 도저한 그의 평론과 에세이는 한국 사회의 금기에 도전하는가 하면 지식의 미개지를 탐험하기도 했다. 『현실과 지향』(1990), 『진단과 처방』(1994), 『자유주의의 시련』(2009), 『쓸모없는 지식을 찾아서』(1996) 등 평론집 수십 권을 출간하면서 그는 자신도 모르는 사이에 한국의 대표적인 보수 논객으로 자리 잡는다. 또한 시집을 상자(上梓)하면서 소설가, 평론가에 이어 시까지 글쓰기를 두루 섭렵하는 대작가의 반열에 오른다.

2014년 간암 판정을 받고, 그를 오랫동안 짓눌러 오던 대한민국 건국의 아버지 이승만 전기소설 집필을 시작한다. 9・19 남북군사합의에 대해 여적죄, 그리고 김정은 반인도 범죄자 고발을 주도했다.

접기

출판사 제공 책소개

들어가는 말

지난 6월 28일 ‘이승만 대통령 기념관 건립 추진 위원회’ 발족을 알리는 뉴스가 떴다. 민관합동으로 기념관 건립을 추진한다는 것이다. 추진위에는 정파를 달리하는 각계 인사로 구성되었는데, “대한민국의 정체성을 되찾는 길에서 꼭 해야 할 것이 우남 이승만 대통령을 재평가하는 일”이라고 이구동성으로 입을 모았다. 너무나 때늦은 일이지만….

물로 씌어진, 그러나 마땅히 청동에 새겨야 할 이름 ‘이승만’. 그가 살아간 현대사가 대한민국의 드라마이고, 그의 삶이 곧 역사를 보는 창이다. 역사의식, 세계사적 안목, 냉철한 현실 인식, 인간을 향한 애정 − 인류사적 격변기를 무대로 문학이라는 형식을 통해 질문하는, 복거일 작가의 대하 전기소설!

서평

청동에 새길 이름을 물로 쓴 국민

건국 대통령 우남(雩南) 이승만(李承晩, 1875~1965)의 일대기를 문학으로 형상화한 『물로 씌어진 이름』 3부작 중 제1부 ‘광복’ 全5권(백년동안 刊, 2023)이 출판되었다.

『물로 씌어진 이름』이라는 제목은 “사람들의 나쁜 행태들은 청동에 새겨져 남는다. 그들의 덕행들을 / 우리는 물로 쓴다”라는 셰익스피어의 시구(詩句), 그리고 “여기 누워 있다 / 그의 이름이 물로 씌어진 사람이”라는 존 키츠의 묘비명에 착안한 것이다.

이제 내가 하려는 이야기는 그의 이름이 실제로 물로 씌어진 사람의 이야기다. 이름이 물로 씌어졌다면, 그는 평범하게 산 사람은 아닐 것이다. 그래서 그의 이야기는 거대하고 복잡할 수밖에 없으리라. _제1장 워싱턴의 일요일, 39쪽

全 5권에 소설 본문만 2,500쪽이 훌쩍 넘는 제1부 ‘광복’의 ‘현재’는 일본이 하와이의 펄하버(진주만)을 기습공격한 1941년 12월 7일부터 망명객 이승만이 고국으로 돌아오는 1945년 10월 16일까지 만 4년이 채 안 되는 기간이다. 그러나 소설이 다루는 이승만의 생애는 그가 신학문을 배우고 독립협회와 만민공동회에서 ‘혁명가’로 이름을 알리는 1890년대부터 시작한다. 조선은 물론 인류사적으로도 대격변의 시대라 할 이 시기, 역사의 격랑을 온몸으로 받아 낸 한 인물의 전기소설은 자연히 역사소설의 형태를 띠게 되고, 시대사가 전쟁과 혁명으로 점철되었으므로 전쟁·혁명소설의 성격을 겸한다. 『물로 씌어진 이름』이 단순히 한 거인의 일대기에 그치지 않고, 작가의 말처럼 ‘역사를 보는 창’이 될 수밖에 없는 이유이고, 개인사와 민족사와 인류사의 도저한 흐름에 걸맞은 대하소설일 수밖에 없는 이유다.

각권에 30장 안팎씩 들어가는 삽화(조이스 진 그림)를 따로 권두에도 한데 모아, 해당 권의 길잡이 겸 요약본으로 삼았다. 작가 자신의 해제와 함께 <월간조선> 편집장 배진영과 문학평론가 진형준(前 한국문학번역원장)의 해설을 제5권 말미에 실었다.

망한 나라의 망명객이 져야 했던 무거운 짐

소설은 알려진(그리고 악의적으로 묻히거나 왜곡된) 이승만의 성취 외에, 비교적 덜 조명되었던 사건들을 파헤치거나 재조명한 점에서 문제작이다. 한반도의 운명을 바꿀 수도 있었던 ‘얄타 비밀협약 폭로’, 백악관과 미 정·관계 곳곳에 침투한 소련의 하수인들, 그리고 ‘매카시즘’으로 악명 높은 존 매카시의 재평가가 그렇다.

얄타 비밀협약이란, 한반도의 운명을 소련이 좌지우지하도록 묵인하는 루스벨트, 처칠, 스탈린 사이의 비밀 각서다. 각서의 원본은 드러나지 않았으나, 비밀협약이 있었음을 폭로하기로 결심하는 이승만의 고도의 외교적 계산은, 후에 유엔군의 6·25 참전과 한·미동맹조약 체결과 이른바 ‘인계철선’으로 알려진 주한 미군의 서울 북쪽 주둔을 이끌어 내는 일련의 과정의 데자뷔다. 결과는 우리가 지금 살아가는, 두동강의 한쪽이나마 자유를 누리는 대한민국이다.

“에밀, 어차피 정의롭지 못한 ‘비밀협약’은 공개되어야 합니다. 그래야 그것의 독이 제거됩니다. 그것의 존재를 폭로하면, 그것을 만든 사람들이 반응할 수밖에 없어요. 만일 그들이 ‘비밀협약’이 있다고 인정하면, 우리는 목적을 달성하는 것입니다. 우리가 안 나서도 세상이 그들을 심판할 것입니다. 만일 그들이 없다고 주장하면, 우리는 그것이 집행되는 것을 막을 수 있습니다. 어느 쪽이든 우리는 우리가 원하는 대로, 소비에트가 몰래 한국을 장악하는 것을 막을 수 있습니다.” _제21장 얄타, 제4권 293쪽

스탈린의 궁극적 야망은 제정 러시아의 부활이라는 의미에서 작가는 소설 내내 제정 러시아−소련−현 러시아로 이어지는 일련의 정치체를 일관하여 ‘러시아’로 부른다. 냉전 시절은 물론 제2차 세계대전 전부터 백악관을 비롯한 미국의 주요 기관에 ‘러시아의 이익을 위해’ 암약하는 미국인 첩자들이 다수 있었고, 심지어 정치와 외교와 전쟁을 이끈 프랭클린과 엘리너 루스벨트 부부, 마셜 원수-국방장관 같은 파워 엘리트들까지 러시아에 포섭당했거나 끌려다녔다고 작가는 단언한다. 그리고 망한 나라의 외교관 이승만이 미 백악관과 국무부의 문턱에서 번번이 좌절한 것도 바로 그 때문이었다고.

그러나 조지프 매카시가 있었다! 오늘날 매카시즘은 저주받은 이름이지만, 매카시야말로 러시아 첩자들의 소굴인 미국의 심장부에서 자유세계의 방패와 창이 되어 준 고마운 인물이며 그 위업은 전체주의 러시아와 중국이 마각을 드러내는 지금 더욱 빛난다고 작가는 재평가한다.

동아시아에서 냉전이 고비를 맞았던 1950년 초에 매카시는 혼자 힘으로 도도하던 공산주의의 물살을 막고 위태롭던 남한의 대한민국과 대만의 중화민국을 지켰다. … 비록 지금 남한과 대만에 그에게 고마워하는 사람들은 거의 없지만, 그가 수많은 사람들에게 자유롭고 풍요로운 삶을 누리도록 했다는 사실은 어떤 기준으로 평가하더라도 위업이다. … 중국이 남중국해를 자신의 내해로 만드는 데 진력해서 전쟁 위험이 부쩍 커진 지금, 매카시의 공헌은 더욱 높은 평가를 받아야 마땅하다. _제21장 얄타, 4권 146쪽

이승만의 공과(功過)는 ‘역사를 보는 창’

이후의 삼부작 얼개는 작가가 손수 쓴 해제 ‘역사를 보는 창’에서 엿볼 수 있다. 자유민주 대한민국 건국과 6·25의 시련 속 이승만의 빛나는 성취, 그리고 작가가 ‘우남의 허물’이라 단언하는 사사오입 개헌부터 1960년의 ‘파국을 막은’ 하야까지다.

그러나 소설의 스케일은 20세기 한반도에 머물지 않고 세계로, 약 2세기간의 전사(前史)로 뻗어나간다. 이승만의 삶 자체가 역사를 보는 창인 이유다.

우리 역사를 제대로 알려면 우남의 눈길로 세상을 바라보는 것이 필요하다. 그것으로 충분할 수는 없겠지만, 그것 없이는 지금 우리 사회를 만들어 낸 역사의 복잡한 흐름을 이해할 수 없다. 그런 뜻에서 우리에게 우남은 역사를 보는 창이다. 그리고 그 창으로 보이는 풍경 속에 우남을 세워 놓아야 비로소 우리는 우남을 이해할 수 있다. 졸작 『물로 씌어진 이름』은 우남이라는 창을, 이제는 세월의 먼지가 두껍게 앉은 창을, 조심스럽게 닦아서 조금이라도 맑게 하려는 노력이다. _작가 해제: 역사를 보는 창, 제5권 530쪽)

문학평론가 진형준(前 한국문학번역원장)은 『물로 씌어진 이름』과 비슷한 시기를 다루면서 마찬가지로 ‘역사와 인간, 지성과 예술’이라는 인류사적 스케일의 묵직한 물음을 담은 문학으로 토마스 만의 『마의 산』과 헤르만 헤세의 『유리알 유희』를 꼽는다. 만과 헤세의 질문에 대한 답변으로도 읽을만한 『물로 씌어진 이름』의 복거일이야말로 노벨 문학상감이 아니냐고 그는 반문한다.

벌써 10년째 투병 중인 작가가 입버릇처럼 “유작이 될 것”이라 말하는 『물로 씌어진 이름』은 2015년 말부터 <월간중앙>에 연재를 시작했고, 2023년까지 제1부 ‘광복’을 끝내고 제2부 ‘건국’을 막 시작한 참이다.

접기

구매자 (0)

전체 (1)

chocosym 2023-08-08

메뉴

메뉴

복거일의 「물로 씌어진 이름」을 읽을 이유1. 걱정하지 마세요. 누구나 할 수 있습니다. 길고 어렵고 심지어 미완인 작품. 그래도 문제 없습니다.2. 작품을 이해하는 열쇠는 제목에 있습니다.자세한 내용은 여기로 https://blog.naver.com/delightfullearning/223178419322

공감 (2) 댓글 (0)

===

선형

지적 호기심과 엉뚱한 생각으로 가득 찬 영혼이 사실과 자유를 알기 위해 모험을 하면서 남기는 기록입니다.

제1부_ 광복

제1권

화보

작가의 말

제1장_ 워싱턴의 일요일

제2장_ 펄 하버

제3장_ 선전포고

제4장_ 『일본내막기』

제5장_ 국무부의 복병

제2권

화보

제6장_ 재미 한인의 국적

제7장_ 한인자유대회

제8장_ 둘리틀 습격

제9장_ 미드웨이

제10장_ 조국을 향한 단파 방송

제11장_ 과덜커낼

제12장_ 워싱턴의 벚나무

제13장_ 비바람 속의 중경임시정부

제14장_ 애실런드 한국승인대회

제3권

화보

제15장_ 노르망디

제16장_ 사이판

제17장_ 국치일 행사

제18장_ 레이티

제19장_ 활기를 되찾은 중경임시정부

제4권

화보

제20장_ 아우슈비츠

제21장_ 얄타(上)

제5권

화보

제21장_ 얄타(下)

제22장_ 음모론

제23장_ 베를린

제24장_ 히로시마

제25장_ 도쿄

제26장_ 고향으로 돌아가는 길

(해제) 역사를 보는 창 _복거일

(해설) 이승만과 그의 시대 _배진영

(해설) 청동에 새길 이름 _진형준

접기

줄거리

제1권 줄거리

식민지 조선의 국가 승인을 위하여

1941년 12월 7일. 일본이 하와이 펄하버(진주만)의 미 태평양함대를 기습공격함으로써 태평양전쟁이 시작된다. 바로 몇 달 전 이승만이 『일본내막기』에서 예언한 대로였다. 고국을 떠난 지 어언 37년, 어느덧 66세가 된 이승만은 대한민국 임시정부의 이름으로, 연합국의 일원으로서 일본에 대해 선전포고를 하고, 임시정부가 연합국들로부터 정식 정부로 승인받게 하기 위한 외교 활동에 나선다.

1914년 이승만이 고국을 떠나고 5년 후, 조선에서는 3·1독립운동이 일어났다. 각지에서 임시정부가 생긴 데 이어 상해(상하이)에서 ‘대한민국’을 국호로 통합 임시정부가 출범하고 이승만은 그 수반이 된다. 그사이 러시아에는 세계 최초의 공산혁명이 일어나 볼셰비키 정권이 탄생한다. 3·1독립운동 당시 세계는 1차대전 전후 수습이 한창이었고, 이승만의 프린스턴대 은사였던 윌슨 미국 대통령이 주창한 민족자결주의는 조선을 포함한 약소민족에게 희망을 불어넣는다.

그러나 조선의 독립은 요원하고, 일본은 만주사변을 일으켜 본격적인 만주 침공을 준비한다. 상해임시정부에 김구가 합류하고, 이봉창과 윤봉길의 잇따른 의거를 주도한다. 그러는 사이 독립운동의 제1세대는 하나둘 세상을 등지고, 젊은 세대만이 희망이 된다.

8년 전인 1933년, 제네바에서 열린 국제연맹 총회는 이승만의 외교 데뷔 무대였다. 세계정세를 꿰뚫어본 이승만은 부질없는 무장투쟁보다 강대국들의 역학관계를 이용하는 외교 독립 노선을 추구했으나 번번이 좌절하는 가운데, 일본의 펄 하버 기습이 일어난 것이었다. 제네바 총회가 이승만의 이름을 처음으로 세계에 알렸으나, 그에게는 개인적인 행운도 있었으니….

제2권 줄거리

조선에 부는 변화의 바람

1942~43년. 대서양의 동쪽에서는 독일군이, 태평양 일원과 중국대륙에서는 일본군이 승승장구하며 세계를 집어삼킬 기세다. 그러다 태평양에서는 미드웨이와 과덜커낼 전역(戰役), 유럽대륙에서는 노르망디 상륙작전을 기점으로 연합국이 승기를 잡는다.

조선이 어서 국가로서 승인받고 당당하게 연합국의 일원이 되게 하려는 이승만의 노력은 그러나 번번이 좌절한다. 미·영·러·중 연합국이 주도하고 26개국이 서명한 「연합국 선언」에도 대한민국은 참여가 거절되었다. 이승만은 워싱턴에서 ‘한인자유대회’를 열어 한국인들의 단합과 자유에 대한 열망을 온 세계에 과시한다.

사반세기 전 이승만이 떠나온 조선은 중세 사회였다. 그러나 어느새 식민지 조선은 서서히 근대사회로 탈바꿈해 가고 있었으니….

제3권 줄거리

조선의 선각자들

조선을 식민지화한 일본의 세계 정복 야욕은 날로 커져 갔다. 격변의 맹아를 품은 19세기에 조선과 주변은 메이지유신, 병인양요, 태평천국의 난, 동학란, 청일전쟁을 차례로 겪었고, 20세기 들어서는 러일전쟁, 국권 침탈과 3·1독립운동, 러시아 혁명과 두 차례 세계대전으로 신음했다.

서양은 과학과 기술을 앞세워 다른 문명을 정복해 나갔다. 일본은 메이지유신으로 단숨에 근대국가로 바뀌고, 대륙과 세계를 향한 야욕을 드러내고 있었다. 그러나 조선과 대한제국 정부는 문호를 닫고, 개화파 제거를 위해 청나라를 끌어들이고, 동학란 진압에 일본군을 끌어들여 청일전쟁을 자초하고, 급기야 국왕이 러시아 공사관에 피난할 정도로 무능하고 세계정세에 어두웠다.

그러나 조선에도 선각자들은 있었으니, 멀리는 개화파, 가까이는 이승만의 정신적 스승 서재필, 그리고 이승만이 있었다. ‘만민공동회의 스타’ 이승만은 종신형을 받고 한성감옥에 수감되는데….

제4권 줄거리

스탈린의 수중에 떨어질 뻔한 조선

1944~45년. 히틀러와 일본의 몰락이 첨차 가시화하면서, 전후(戰後) 처리를 위해 연합국 수뇌들이 잇따라 회합한다. 얄타에 모인 세 지도자, 루스벨트와 처칠과 스탈린의 동상이몽은 한반도를 스탈린의 러시아 수중에 넘겨주는 비밀협약을 낳는다.

얄타 비밀협약의 배경에는 신의보다 이익을 앞세우는 강대국들의 부도덕함이 있었다. 자유 진영은 동유럽을 러시아에 넘겨준 데 이어 동아시아까지 스탈린의 수중에 떨어지게 하려는 것이었다.

그리고 조국보다 러시아의 이익을 위해 암약하는 미국인 첩자들이 있었다. 이국 땅 러시아의 공산주의에 대한 미국인들의 환상은 ‘붉은 십년대’인 1930년대에 극에 달했다. 러시아의 이익을 위해 조선의 독립을 훼방한 대표적인 인물은 앨저 히스다. 이승만의 외교 독립을 번번이 좌절시킨 배후에 앨저 히스, 그리고 미 백악관과 국무부를 장악한 러시아 첩자들이 있었다.

얄타 회담 두 달 만에 루스벨트 미국 대통령이 갑자기 서거한다. 한국을 돕는 고마운 미국인들, 특히 에밀 고브로의 도움을 받아 이승만은 마침내 얄타 비밀협약의 존재를 온 세상에 폭로하기로 결심하는데….

제5권 줄거리

자유세계의 파수꾼들

백악관과 국무부를 장악한 러시아의 첩자들은 중국과 한반도를 공산 전체주의 세력에 넘기는 데 눈이 멀고, 마침내 중국대륙이 1949년에 공산당의 수중에 떨어진다. 미국은 ‘애치슨 라인’을 발표함으로써, 대한민국과 대만을 공산주의 세력으로부터 지키지 않겠다고 선언한다.

깊어 가는 냉전의 한복판에서, 미국 상원의원 조지프 매카시가 공산주의자들의 위협에 무지하거나 무기력했던 시민들을 일깨운다. 의원들의 조직적인 방해와 매카시의 급서(急逝)로 ‘매카시즘’은 오늘날 저주받은 이름처럼 되었지만, 러시아가 미 국무부에 첩자들을 심었고 이들이 엄청난 비밀을 빼갔다는 매카시의 주장은 사실이었음이 후에 드러난다. 그러나 기어이 한국에서는 기어이 6·25 남침이 일어난다.

1945년 10월 16일, 거의 41년간의 망명 생활을 끝내고 이승만이 돌아온다. 그는 앞으로 5년간 자신과 대한민국과 세계를 휩쓸 격랑을 짐작이나 할 수 있었을까?

접기

저자 소개

지은이: 복거일

저자파일 신간알리미 신청

최근작 : <물로 씌어진 이름 1~5 세트 - 전5권>,<물로 씌어진 이름 5>,<물로 씌어진 이름 4> … 총 115종 (모두보기)

1946년 충남 아산에서 출생했다. 서울대학교 상과대학을 졸업하고, 최전방에서 포병부대 관측장교로 복무했다. 전역 후 16년 동안 직장생활을 하다가 소설가의 길로 들어섰다. 1987년 『비명(碑銘)을 찾아서』로 문단과 독자 대중의 폭발적인 관심을 받으면서 주요 작가가 된다. 『역사 속의 나그네』(전 6권, 2015), 『높은 땅 낮은 이야기』(1988), 『캠프 세네카의 기지촌』(1994) 등 소설 수십 권을 출간하였는데, 그의 문학은 이전의 우리 문학에는 존재하지 않았던 대체역사소설, SF 등 상상력의 영역을 크게 확대한 작품들이었다.

한편 한국 사회의 갈등은 그를 소설만 쓰도록 내버려 두지 않았다. 그는 사회·정치 평론을 쓰기 시작한다. 자유주의 사상을 바탕으로 진화생물학, 천체물리학 등을 수용한 도저한 그의 평론과 에세이는 한국 사회의 금기에 도전하는가 하면 지식의 미개지를 탐험하기도 했다. 『현실과 지향』(1990), 『진단과 처방』(1994), 『자유주의의 시련』(2009), 『쓸모없는 지식을 찾아서』(1996) 등 평론집 수십 권을 출간하면서 그는 자신도 모르는 사이에 한국의 대표적인 보수 논객으로 자리 잡는다. 또한 시집을 상자(上梓)하면서 소설가, 평론가에 이어 시까지 글쓰기를 두루 섭렵하는 대작가의 반열에 오른다.

2014년 간암 판정을 받고, 그를 오랫동안 짓눌러 오던 대한민국 건국의 아버지 이승만 전기소설 집필을 시작한다. 9・19 남북군사합의에 대해 여적죄, 그리고 김정은 반인도 범죄자 고발을 주도했다.

접기

출판사 제공 책소개

들어가는 말

지난 6월 28일 ‘이승만 대통령 기념관 건립 추진 위원회’ 발족을 알리는 뉴스가 떴다. 민관합동으로 기념관 건립을 추진한다는 것이다. 추진위에는 정파를 달리하는 각계 인사로 구성되었는데, “대한민국의 정체성을 되찾는 길에서 꼭 해야 할 것이 우남 이승만 대통령을 재평가하는 일”이라고 이구동성으로 입을 모았다. 너무나 때늦은 일이지만….

물로 씌어진, 그러나 마땅히 청동에 새겨야 할 이름 ‘이승만’. 그가 살아간 현대사가 대한민국의 드라마이고, 그의 삶이 곧 역사를 보는 창이다. 역사의식, 세계사적 안목, 냉철한 현실 인식, 인간을 향한 애정 − 인류사적 격변기를 무대로 문학이라는 형식을 통해 질문하는, 복거일 작가의 대하 전기소설!

서평

청동에 새길 이름을 물로 쓴 국민

건국 대통령 우남(雩南) 이승만(李承晩, 1875~1965)의 일대기를 문학으로 형상화한 『물로 씌어진 이름』 3부작 중 제1부 ‘광복’ 全5권(백년동안 刊, 2023)이 출판되었다.

『물로 씌어진 이름』이라는 제목은 “사람들의 나쁜 행태들은 청동에 새겨져 남는다. 그들의 덕행들을 / 우리는 물로 쓴다”라는 셰익스피어의 시구(詩句), 그리고 “여기 누워 있다 / 그의 이름이 물로 씌어진 사람이”라는 존 키츠의 묘비명에 착안한 것이다.

이제 내가 하려는 이야기는 그의 이름이 실제로 물로 씌어진 사람의 이야기다. 이름이 물로 씌어졌다면, 그는 평범하게 산 사람은 아닐 것이다. 그래서 그의 이야기는 거대하고 복잡할 수밖에 없으리라. _제1장 워싱턴의 일요일, 39쪽

全 5권에 소설 본문만 2,500쪽이 훌쩍 넘는 제1부 ‘광복’의 ‘현재’는 일본이 하와이의 펄하버(진주만)을 기습공격한 1941년 12월 7일부터 망명객 이승만이 고국으로 돌아오는 1945년 10월 16일까지 만 4년이 채 안 되는 기간이다. 그러나 소설이 다루는 이승만의 생애는 그가 신학문을 배우고 독립협회와 만민공동회에서 ‘혁명가’로 이름을 알리는 1890년대부터 시작한다. 조선은 물론 인류사적으로도 대격변의 시대라 할 이 시기, 역사의 격랑을 온몸으로 받아 낸 한 인물의 전기소설은 자연히 역사소설의 형태를 띠게 되고, 시대사가 전쟁과 혁명으로 점철되었으므로 전쟁·혁명소설의 성격을 겸한다. 『물로 씌어진 이름』이 단순히 한 거인의 일대기에 그치지 않고, 작가의 말처럼 ‘역사를 보는 창’이 될 수밖에 없는 이유이고, 개인사와 민족사와 인류사의 도저한 흐름에 걸맞은 대하소설일 수밖에 없는 이유다.

각권에 30장 안팎씩 들어가는 삽화(조이스 진 그림)를 따로 권두에도 한데 모아, 해당 권의 길잡이 겸 요약본으로 삼았다. 작가 자신의 해제와 함께 <월간조선> 편집장 배진영과 문학평론가 진형준(前 한국문학번역원장)의 해설을 제5권 말미에 실었다.

망한 나라의 망명객이 져야 했던 무거운 짐

소설은 알려진(그리고 악의적으로 묻히거나 왜곡된) 이승만의 성취 외에, 비교적 덜 조명되었던 사건들을 파헤치거나 재조명한 점에서 문제작이다. 한반도의 운명을 바꿀 수도 있었던 ‘얄타 비밀협약 폭로’, 백악관과 미 정·관계 곳곳에 침투한 소련의 하수인들, 그리고 ‘매카시즘’으로 악명 높은 존 매카시의 재평가가 그렇다.

얄타 비밀협약이란, 한반도의 운명을 소련이 좌지우지하도록 묵인하는 루스벨트, 처칠, 스탈린 사이의 비밀 각서다. 각서의 원본은 드러나지 않았으나, 비밀협약이 있었음을 폭로하기로 결심하는 이승만의 고도의 외교적 계산은, 후에 유엔군의 6·25 참전과 한·미동맹조약 체결과 이른바 ‘인계철선’으로 알려진 주한 미군의 서울 북쪽 주둔을 이끌어 내는 일련의 과정의 데자뷔다. 결과는 우리가 지금 살아가는, 두동강의 한쪽이나마 자유를 누리는 대한민국이다.

“에밀, 어차피 정의롭지 못한 ‘비밀협약’은 공개되어야 합니다. 그래야 그것의 독이 제거됩니다. 그것의 존재를 폭로하면, 그것을 만든 사람들이 반응할 수밖에 없어요. 만일 그들이 ‘비밀협약’이 있다고 인정하면, 우리는 목적을 달성하는 것입니다. 우리가 안 나서도 세상이 그들을 심판할 것입니다. 만일 그들이 없다고 주장하면, 우리는 그것이 집행되는 것을 막을 수 있습니다. 어느 쪽이든 우리는 우리가 원하는 대로, 소비에트가 몰래 한국을 장악하는 것을 막을 수 있습니다.” _제21장 얄타, 제4권 293쪽

스탈린의 궁극적 야망은 제정 러시아의 부활이라는 의미에서 작가는 소설 내내 제정 러시아−소련−현 러시아로 이어지는 일련의 정치체를 일관하여 ‘러시아’로 부른다. 냉전 시절은 물론 제2차 세계대전 전부터 백악관을 비롯한 미국의 주요 기관에 ‘러시아의 이익을 위해’ 암약하는 미국인 첩자들이 다수 있었고, 심지어 정치와 외교와 전쟁을 이끈 프랭클린과 엘리너 루스벨트 부부, 마셜 원수-국방장관 같은 파워 엘리트들까지 러시아에 포섭당했거나 끌려다녔다고 작가는 단언한다. 그리고 망한 나라의 외교관 이승만이 미 백악관과 국무부의 문턱에서 번번이 좌절한 것도 바로 그 때문이었다고.

그러나 조지프 매카시가 있었다! 오늘날 매카시즘은 저주받은 이름이지만, 매카시야말로 러시아 첩자들의 소굴인 미국의 심장부에서 자유세계의 방패와 창이 되어 준 고마운 인물이며 그 위업은 전체주의 러시아와 중국이 마각을 드러내는 지금 더욱 빛난다고 작가는 재평가한다.

동아시아에서 냉전이 고비를 맞았던 1950년 초에 매카시는 혼자 힘으로 도도하던 공산주의의 물살을 막고 위태롭던 남한의 대한민국과 대만의 중화민국을 지켰다. … 비록 지금 남한과 대만에 그에게 고마워하는 사람들은 거의 없지만, 그가 수많은 사람들에게 자유롭고 풍요로운 삶을 누리도록 했다는 사실은 어떤 기준으로 평가하더라도 위업이다. … 중국이 남중국해를 자신의 내해로 만드는 데 진력해서 전쟁 위험이 부쩍 커진 지금, 매카시의 공헌은 더욱 높은 평가를 받아야 마땅하다. _제21장 얄타, 4권 146쪽

이승만의 공과(功過)는 ‘역사를 보는 창’

이후의 삼부작 얼개는 작가가 손수 쓴 해제 ‘역사를 보는 창’에서 엿볼 수 있다. 자유민주 대한민국 건국과 6·25의 시련 속 이승만의 빛나는 성취, 그리고 작가가 ‘우남의 허물’이라 단언하는 사사오입 개헌부터 1960년의 ‘파국을 막은’ 하야까지다.

그러나 소설의 스케일은 20세기 한반도에 머물지 않고 세계로, 약 2세기간의 전사(前史)로 뻗어나간다. 이승만의 삶 자체가 역사를 보는 창인 이유다.

우리 역사를 제대로 알려면 우남의 눈길로 세상을 바라보는 것이 필요하다. 그것으로 충분할 수는 없겠지만, 그것 없이는 지금 우리 사회를 만들어 낸 역사의 복잡한 흐름을 이해할 수 없다. 그런 뜻에서 우리에게 우남은 역사를 보는 창이다. 그리고 그 창으로 보이는 풍경 속에 우남을 세워 놓아야 비로소 우리는 우남을 이해할 수 있다. 졸작 『물로 씌어진 이름』은 우남이라는 창을, 이제는 세월의 먼지가 두껍게 앉은 창을, 조심스럽게 닦아서 조금이라도 맑게 하려는 노력이다. _작가 해제: 역사를 보는 창, 제5권 530쪽)

문학평론가 진형준(前 한국문학번역원장)은 『물로 씌어진 이름』과 비슷한 시기를 다루면서 마찬가지로 ‘역사와 인간, 지성과 예술’이라는 인류사적 스케일의 묵직한 물음을 담은 문학으로 토마스 만의 『마의 산』과 헤르만 헤세의 『유리알 유희』를 꼽는다. 만과 헤세의 질문에 대한 답변으로도 읽을만한 『물로 씌어진 이름』의 복거일이야말로 노벨 문학상감이 아니냐고 그는 반문한다.

벌써 10년째 투병 중인 작가가 입버릇처럼 “유작이 될 것”이라 말하는 『물로 씌어진 이름』은 2015년 말부터 <월간중앙>에 연재를 시작했고, 2023년까지 제1부 ‘광복’을 끝내고 제2부 ‘건국’을 막 시작한 참이다.

접기

구매자 (0)

전체 (1)

chocosym 2023-08-08

복거일의 「물로 씌어진 이름」을 읽을 이유1. 걱정하지 마세요. 누구나 할 수 있습니다. 길고 어렵고 심지어 미완인 작품. 그래도 문제 없습니다.2. 작품을 이해하는 열쇠는 제목에 있습니다.자세한 내용은 여기로 https://blog.naver.com/delightfullearning/223178419322

공감 (2) 댓글 (0)

===

선형

지적 호기심과 엉뚱한 생각으로 가득 찬 영혼이 사실과 자유를 알기 위해 모험을 하면서 남기는 기록입니다.

카테고리

^

전체보기 (35)

전체보기 (35)

교육(Education)

교직과 교육

시민교육

독서 교육

영어교육

경제교육

환경(Environment)

상상 속의 환경 이야기

우리 주변의 환경 이야기

공예 및 예술

관련 상품 및 소비활동

자연의 색상과 패턴

이야기(Narrative)

로맨스 판타지

상징과 의미

성서와 종교

태그

최근 | 인기선택됨

인기다큐멘터리 , 거짓정보 , 미디어리터러시 , 복거일 , 시민교육 , 신 , 영화소개 , 이승만 , 활동지 , 11월 , 2020 , 2021 , 2022 , 9월 , Adsense

▶모두보기

독서 교육

복거일의 「물로 씌어진 이름」을 읽을 이유

선형 ・ 2023. 8. 8. 19:56

선형 ・ 2023. 8. 8. 19:56

URL 복사 이웃추가

본문 기타 기능

복거일의 「물로 씌어진 이름」을 읽을 이유

1. 걱정하지 마세요. 누구나 할 수 있습니다.

2023년 7월 3일에 출간된 소설가 및 사회평론가인 복거일 작가의 「물로 씌어진 이름」은 일반 독자가 선뜻 도전하기에 쉬운 작품은 아니다. 가장 큰 장애물은 대하소설이라는 장르에 걸맞게 3부작인데다 그중 1부(광복편)만 출간된게 전 5권에 본문만 2천 500쪽이 넘는 방대한 분량이라는 것이고, 다음은 로버트 O. 팩스턴의 「파시즘: 열정과 광기의 정치혁명, The Anatomy of Fascism」(2005)과 같이 다양한 사람들과 사건들이 예상하지 못한 곳에서 튀어나오고 심지어 그 사건들이 시간 순으로 나열되어 있지 않기에 역사 덕후가 아닌 이상 난해하다고 느낄 수 있다는 점이며, 마지막으로는 이은성의 「소설 동의보감」(1990)처럼 미완결 유작이 될 가능성을 무시할 수 없다는 것이다.

우선 미완결 유작이 될 가능성을 언급하는 것 자체가 독자로서 고통스럽다.

부끄럽게도 나는 복거일 선생님을 깊게 알지 못하며 하물며 팬이라고 하기에는 그의 작품을 많이 읽어보지도 못했다. 그건 작가의 역량과는 무관하다. 그저 쉽게 쓰여진 자기계발서와 양판소설에 길들여진 내가 준비가 덜 되었기 때문인거고 한국어보다는 영어로 읽고 쓰는 것이 더 빠른 내 개인적 특성 때문이다. 다시 말하자면 진주가 어울리지 않는 돼지 때문이지 진주에 흠이 있는 것은 아니라는 말이다. 그런 미천한 내가 복거일 선생님을 접하게 된 계기는 2020년 10월에 실시된 자유기업원의 오픈 포럼 행사였다. 「에이트」(2019)의 이지성 작가와 함께 미래 사회에 대한 논의가 오간 행사에서 복거일 선생님을 처음 알게 되었다. 부끄럽게도 그 이전에는 이토록 명료하게 자신을 표현하고 자유롭게 사고하는 사람이 있다는 사실 자체를 알지 못했다. 그만큼 나는 한국 지성계에 무지했으며 지금도 딱히 더 발전했다고 말하기에는 양심이 찔린다.

다시 행사 얘기로 돌아가자면, 당시 나는 지독한 번아웃에 시달리고 있었다. 35세에 어렵게 그것도 간신히 임용시험을 통과하여 공립학교에서 영어를 가르치고는 있었지만 나는 행복하지 않았다. 지쳐 있었고 무엇보다 회의감이 짙었다. 학생들의 "나는 (하기 싫은데/귀찮은데/괴로운데/버거운데) 왜 영어를 배워야 하나요?"라는 질문은 나에게 비수로 돌아왔고 읍 단위의 작은 공립 중학교 안에서 본 공교육의 미래는 밝지 않았다. 만약 그날 복거일 선생님을 만나 위로받지 못했다면 나는 아마도 교직을 그만뒀을 것이다. 참가자 질의응답 시간에 난 이렇게 물었다. "어떻게 교육하면 복거일 선생님처럼 자유롭고 고차원의 사고를 할 수 있는 학생을 만들어낼 수 있나요?" 훌륭한 통찰자는 표면적 의미를 넘어 심층적 의미를 꿰뚫을 수 있다. 우매한 구도자에게 대스님께서 오롯이 자비심으로 선문답을 하듯이 복거일 선생님은 나의 번뇌를 찰나의 순간에 알아보시고 "교육은 워낙 첨애한 이익이 대립하는 장이니 선생님은 우선적으로 자신을 보존하는 데 애쓰시라."라고 조언하셨다. 실로 우문현답이 아닐 수 없다. 나는 부족할지언정 은혜를 모르는 짐승은 아니기에 언젠가 기회가 된다면 꼭 보답을 하겠다고 다짐했다. 그래서 그의 저서 「나는 왜 자유주의자가 되었나」(2013)를 읽었고 덤으로 이영훈 교수님도 알게되어 결국은 이승만학당을 수료하게 되었다.

이렇듯 복거일 선생님은 소중한 게이트웨이(gateway, 관문)이며 롤모델이다. 그런 고마운 분의 암투병 과정과 절필의 가능성을 입에 담는 것 자체가 불경하게 느껴질 정도다. 그래서 더이상 언급하지 않겠다. 어차피 모든 연재 소설은 미완의 가능성을 내포하고 있다. 그리고 많은 작품이 용두사미로 끝나기도 한다. 전 회차 사전 녹화 완료가 드라마의 완성도를 높인다고는 하지만 연재 중에 방향을 틀어서 더 좋은 반응을 이끌어 내는 경우도 있다. 그러니 미완결 작품을 건드리는 게 익숙하지는 않을지언정 결정적 장애는 될 수가 없다. 그저 개인적으로 이런 상황이 안타깝고 아쉬울 뿐이다.

다음은 내용의 방대함과 난해함이다.

이것 또한 준비된 독자라면 전혀 문제될 것이 없다. 박경리의 「토지」(전 9권, 1988), 시오노 나나미의 「로마인 이야기」(전 15권, 2007), 야마오카 소하치의 「토쿠가와 이에야스」(전 32권, 2015) 등의 대하소설을 무리 없이 따라간 경험이 있다면 독서 과정 자체를 즐길 수 있다고 생각된다. 안타깝게도 나는 장편소설보다는 단편을 즐겨 읽기도 하고 2주 안에 5권을 마무리해야 하는 빡빡한 스케쥴 때문에 정말 버거워하면서 읽었다. 마라톤을 뛰는 듯한 느낌이었다고나 할까. 게다가 수많은 전투 장면이 이어질수록 생생한 묘사 덕분에 마음이 무거워지고 전쟁의 피폐함이 고조되었다. 이영훈 교수님이 언급하신 "역사라는 흉포한 호랑이"가 무엇인지, 얼마나 처참하고 숨 돌릴 틈 없이 매몰차게 몰아붙였는지가 여실히 느껴졌다. 그래서 1부를 다 읽고 바로 소감문을 작성하지 못했다. 사막에서 오아시스를 찾듯이 가벼운 육아물과 힐링물에 한동안 빠지기도 했었다. 자랑은 아니다. 그저 힘들어도 가능하다는 것을 알리기 위해 부끄러움을 무릅쓰고 솔직하게 공개할 따름이다. 왜냐하면 나는 한 명이라도 더 이 작품에 도전했으면 하는 바람을 가지고 있기 때문이다. 우남 이승만을 더 많이 알리고 기념하기 위해서가 아니다. 단지 충분히 읽을 가치가 있는 문학작품이 작품성 자체로 인정받았으면 하는 부분도 있고 무엇보다 힘들게 읽은만큼 공유하고 교류하여 소통하고 싶기 때문이다. 이건 마크 트웨인의 「허클베리 핀의 모험」(1885)에서 등장한 "나만 당할 수 없어"라는 못된 심보는 아니다. 그러니 안심하시라. 적어도 "왕과 공작"처럼 공수표를 날리며 먹튀할 생각은 없으니. 이 소감문의 목표는 「물로 씌어진 이름」이 벅찬 작품이 아니라 어렵지만 충분히 완독에 성공할 수 있는 책이라는 사실을 설득하는 데 있다. 필요한 모든 보조 자료와 틀을 최대한 제공할 것이니 제발 계란 던질 준비만 하지 말아달라.

“Hold on! Just a word, gentlemen.” They stopped to listen. “We are sold – mighty badly sold. But we don’t want to be the laughing stock of this whole town, I reckon, and never hear the last of this thing as long as we live. NO. What we want is to go out of here quiet, and talk this show up, and sell the REST of the town! Then we’ll all be in the same boat. Ain’t that sensible?” (“You bet it is! – the jedge is right!” everybody sings out.) “All right, then – not a word about any sell. Go along home, and advise everybody to come and see the tragedy.”

Next day you couldn’t hear nothing around that town but how splendid that show was. House was jammed again that night, and we sold this crowd the same way. When me and the king and the duke got home to the raft we all had a supper; and by and by, about midnight, they made Jim and me back her out and float her down the middle of the river, and fetch her in and hide her about two mile below town.

The Adventures of Huckleberry Finn, Chapter 23, Mark Twain, 1885

「물로 씌어진 이름」은 미국에서 시작한다. 미국에서 시작해서 유럽과 태평양과 대서양을 중구난방으로 홍길동도 부러워할 정도로 동에 번쩍 서에 번쩍 한다. 처칠, 스탈린, 루즈벨트와 같은 굵직한 이름들이 등장하고 미처 몰랐던 유제프 피우수트스키와 같은 비주류이지만 의미있는 인물들도 다수 등장한다. 때로는 이승만과 조력자들이 영웅다운 용기와 슬기로움을 보이며 온갖 난관을 극복하기도 하고 눈물겨운 로맨스와 벚꽃의 낭만도 개미똥만큼 있기도 하지만 외면하고 싶은 인간적인 나약함과 개인의 안일과 권력 쟁취를 위한 분열과 배신이 난무하는 독립운동의 모습이 자랑스럽기보다는 저절로 고개가 숙여지고 눈 마주치기가 두려워지게 한다. 특히, 사할린의 독립운동가들이 극심한 추위와 가난에 시달리면서 쥐뿔같은 중국군과 소련군의 지원에 메달리는 모습은 비참하다 못해 수치스럽기까지 하다. 이는 "현실은 시궁창"이라는 누구나 알만한 "상식"이 치가 떨릴 정도로 거부감이 드는 감정적 롤러코스터를 탄다는 뜻이다. 축하한다. 이것이야말로 진정한 영웅의 여정이다. 우리의 "어벤저스"는 불가능(insurmountable odds)에 가까운 미션을 수행하고 있을 뿐이다. 그리고 우리는 이미 그 여정의 결말을 알고 있다. 대한민국이라는 독립국가가 설립되고 나중에는 전세계가 인정하는 경제 강대국이 된다는 사실을 우리는 이미 알고 있다. 불안해할 이유도, 원망할 이유도 없다. 독자는 이승만이라는 건국대통령의 신격화를 바라는 것이 아니지 않는가. 그저 우리의 매마른 정서를 진정으로 흔들 수 있을 정도로 흡인력 있는 작가가 제공하는 모험의 스릴을 만끽하기만 하면 된다. 우리는 거인의 어깨 위에서 또는 역사라는 흉포한 호랑이의 등에서 떨어지지만 않으면 된다. 그것만 해도 뿌듯하고 상상도 못한 보물(깨달음)을 얻을 수 있다. 그래도 여행 일정표 정도가 있었으면 좋겠다는 계획적이며 성실한 독자들은 김용삼의 「이승만의 네이션빌딩」(2014)을 나란히 끼고 비교하면서 읽어보는 것도 색다른 재미를 제공할 것이다.

2. 작품을 이해하는 열쇠는 제목에 있습니다.

작가는 천재이다. 천재는 창조하는 사람이기 때문이다. 탁월한 지성과 학식을 가꾸고 수십년 동안 자료 조사를 할 정도의 집념과 끈기, 그리고 아름다운 문체와 뛰어난 표현력을 지닌 복거일 작가는 진정한 천재이다. 그런데 천재는 작품을 번거롭게 설명하지는 않는다. 문학은 예술이고, 예술은 아직 말로 설명할 수 없는 미지의 진리를 감각적으로 전달하는 기능을 가지기 때문이다. 예술의 장르로서 문학이 글로 만들어졌을지라도 그것을 말로 풀어내고 분석하는 일은 그 예술 작품을 즐기는 데 필수는 아니다. 그러니 1부를 읽은 후에도 뭔가 정리되지 않고 혼돈의 소용돌이에 휩쓸린다고 해도 괜찮다. 그것도 예술을 즐기는 방법 중 하나이다. 대입(시험) 중심의 문학 수업의 한계는 문학을 하나의 감각적 현상(sensual experience)으로서 온전히 즐길 기회를 제공하지 못한다는 것이다. 우리는 예술 앞에서 아이처럼 천진난만(childlike)해지고 순수(pure, unapologetic)해져도 된다. 아는 체할 것도 없고 당장 별점을 주는 등의 평가를 할 필요도 없다. 나처럼 어렵다고 징징대고, 조금이라도 이해되는 부분은 간단히 글로 쓰면서 소화하고, 불연중에 떠오른 엉뚱한 아이디어를 인터넷과 도서관을 이용하여 확인해보는 것도 문학을 즐기는 방법이다. 심지어 한 대학 교양 강좌는 문학 작품의 주인공이 즐겨 먹은 음식을 직접 만들어 먹는 것도 바람직한 소감 활동이라고 가르친다. 그러니 너무 애쓰지 말라고 말해주고 싶다.

그러나 안타깝게도 이러한 역사소설에 관심을 가질만한 잠재적 독자층은 최소한 나보다는 더 지적이고 합리적 이성에 근거한 분석을 선호할 듯 하다. 안타깝다고 말하는 이유는 아마도 이 역작을 탁월하게 해석해줄 평론이 나오려면 몇 년은 더 걸릴 것 같기 때문이다. 그 이유는 진주의 가치를 알아볼 전문가와 전문지식이 아직 충분히 축적되지 않았기 때문이다. 대한민국의 건국과정을 이해하기 위한 사료 발굴부터 역사가 간의 활발한 토의가 여전히 부족하다. 특히 이승만과 관련인에 대한 연구는 그 수가 적다. ChatGPT와 같은 대화형 AI가 아무리 인터넷 자료를 검색한다해도 쉽게 검색하고 가공할 수 있을 정도의 중간단계의 정보 패키지가 없으면 무용지물이다. 2002년 월드컵 국가대표팀을 이끈 히딩크 감독만 "I'm still hungry."라고 말하는 게 아니다. 역사학과와 국어국문학과가 분발해주기를 바란다. 물론 난 영어 전공이기에 슬쩍 발을 빼기 위해서 이런 말을 하는 것이 맞다. 사람은 자기 분수에 맞게 행동해야지, 뱁새가 황새를 따라갈 수는 없지 않겠는가.

이런 비겁한 변명으로 마무리를 하자니 썩은 계란과 토마토 세례가 뒤따를 듯하여 미약하게나마 작품 이해의 열쇠를 주고 빠지려 한다. 현명한 독자는 복거일 선생님께서 직접 실천하신 자비심을 보일 것으로 믿으며 나의 설익은 가설로 이 추천서를 끝내려 한다.

출판서 서평에서도 밝힌 바와 같이 "물로 씌어진 이름"이라는 제목은 "사람들의 나쁜 행태들은 청동에 새겨져 남는다. 그들의 덕행들을 우리는 물로 쓴다”라는 셰익스피어의 시구(詩句), 그리고 "여기 누워 있다. 그의 이름이 물로 씌어진 사람이. Here lies one whose name was

writ in water." 라는 존 키츠의 묘비명에 착안한 것이다. 조금 더 정확하게 말하자면 셰익스피어의 마지막 연극으로 알려진 "헨리 8세"에서 이 문구를 찾을 수 있다. 해당 부분을 영어 원문 그대로 옮겨 적으면 아래와 같다:

Griffith.

Noble madam,

Men's evil manners live in brass; their virtues

We write in water. May it please your highness

To hear me speak his good now?

Queen Katharine.

Yes, good Griffith;

I were malicious else.

Griffith.

This cardinal,

Though from an humble stock, undoubtedly

Was fashion'd to much honour from his cradle.

He was a scholar, and a ripe and good one;

Exceeding wise, fair-spoken, and persuading:

Lofty and sour to them that loved him not;

But to those men that sought him sweet as summer.

And though he were unsatisfied in getting,

Which was a sin, yet in bestowing, madam,

He was most princely: ever witness for him

Those twins Of learning that he raised in you,

Ipswich and Oxford! one of which fell with him,

Unwilling to outlive the good that did it;

The other, though unfinish'd, yet so famous,

So excellent in art, and still so rising,

That Christendom shall ever speak his virtue.

His overthrow heap'd happiness upon him;

For then, and not till then, he felt himself,

And found the blessedness of being little:

And, to add greater honours to his age

Than man could give him, he died fearing God.

Queen Katharine.

After my death I wish no other herald,

No other speaker of my living actions,

To keep mine honour from corruption,

But such an honest chronicler as Griffith.

Whom I most hated living, thou hast made me,

With thy religious truth and modesty,

Now in his ashes honour: peace be with him!

Henry VIII, Act 4, Scene 2. William Shakespeare Play

위 장면에서 캐서린 왕비(Queen Katharine)는 죽음을 앞두고 있다. 그리고 그녀의 적수로서 그녀가 궁에서 쫓겨나는 데 혁혁한 공을 세운 이가 바로 잉글랜드 왕국의 추기경이자 헨리 8세 시대의 재상(Cardinal Wolsey)이었다. 그녀는 그가 어떻게 죽었고 어떤 사람이었는지를 묻고 있다. 교양있고 독실한 가톨릭 신자였던 왕비는 대놓고 고인을 욕할 수는 없었지만 그의 과오를 지적하며 신랄하게 비난한다. 그런데 그녀의 믿음직스러운 하인인 그리피스(Griffith)는 고인에 대해 다음과 같이 직언한다: 비록 평민 출신이지만 훌륭한 학자였고, 효과적인 소통가였으며, 그를 아끼는 사람들에게는 친절했고, 우수한 영재를 키워냈다고 직언을 한다. 이에 캐서린 왕비는 본인이 죽을 때 자신을 추모해줄 사람이 "정직한 기록자(honest chronicler)"인 그리피스가 되었으면 한다고 말한다. 살아있을 때 가장 미워했던 사람을 추모할 수 있게 왕비를 설득할 수 있었던 힘은 종교적 신념(religious truth)과 겸손(modesty)이다. 그리고 우리는 캐서린 왕비와 그리피스의 대화를 통해 복거일의 「물로 씌어진 이름」이 무엇을 말하고자 하는지를 짐작할 수 있다.

작가인 복거일 선생님은 정직한 기록자로서 이승만의 공과 과를 기록할 것이며 그를 미워했던 사람조차도 마지막에는 그를 인정하게 만들며 더 나아가서는 독자 또한 신념과 겸손을 갖춘 정직한 기록자에 의해 기록되기를 희망하는 쪽으로 변화하길 바라는 것이라 감히 주장한다. 이는 작가의 주제 의식을 드러냄과 더불어 과도한 선전과 우상화를 경계하고 건실한 기록과 평론의 문화를 구축해가자는 위대한 사회적 개혁 운동에 대한 조심스러우면서도 영민한 초대라 해석된다.

나 또한 그의 초대에 응하여 나의 부족함을 아낌없이 까발리는 이 추천서를 복거일 선생님에게 보은으로 바친다.

2023년 8월 8일

박선형 드림

추신.

선생님, 존경합니다. 선생님 덕분에 제가 계속 성장할 수 있었습니다. 언제나 제 마음 속에서 선생님은 등대이십니다.

참고자료

- Giles, T. (2004). “That Night We Had Our Show”: Twain and Audience. American Literary Realism, 37(1), 50–58. http://www.jstor.org/stable/27747152

- Reynolds, Ian (2021). ‘Writ in water’: The gravestone of John Keats. https://wordsworth.org.uk/blog/2021/02/23/writ-in-water-the-gravestone-of-john-keats/

- Shakespeare, William. (1623). "Henry VIII". Act IV. Scene II. https://www.litcharts.com/shakescleare/shakespeare-translations/henry-viii/act-4-scene-2

- 등장인물 Griffith 설명. https://www.shmoop.com/study-guides/literature/henry-viii/griffith-capuchius

- 이영훈. (2023). [이영훈의 역사비평] 이승만 공7과3론의 허구성. https://youtu.be/z93fbiL4Alw

- 자유기업원 행사. (2020). https://www.cfe.org/20201012_23163?cid=Odysseia

- 출판사 서평. (2023). https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000203108925

[출처] 복거일의 「물로 씌어진 이름」을 읽을 이유|작성자 선형

=====

https://www.joongang.co.kr/article/25182424#home

오피니언 장세정의 직격인터뷰

'이승만 지우기'로 생긴 역사의 공백을 채우고 싶었다

중앙일보

입력 2023.08.04

장세정 기자중앙일보 논설위원 구독

이승만 소재 대하소설 『물로 씌어진 이름』 펴낸 복거일

체감 온도가 섭씨 40도에 육박할 정도로 폭염이 끓던 지난 2일. 서울 동작구 국립서울현충원 우남(雩南) 이승만(1875~1965) 대통령과 프란체스카 여사 합장 묘역에 백발이 성성한 노신사가 나타났다. 그의 손에는 3kg(총 2700여쪽)이 넘는 소설 꾸러미가 들려 있었다. 정중하게 제물처럼 다섯권의 책을 묘소에 올리더니 잠시 고개를 숙이고 묵상했다. 볼에는 금세 물방울이 맺혔다.

소설가 복거일 씨가 대하소설 『물로 씌어진 이름』을 들고 지난 2일 국립서울현충원의 이승만 전 대통령과 프란체스카 여사 합장 묘역을 찾아 참배했다. 장진영 기자

소설가 복거일(77). 2016년부터 7년에 걸쳐 '월간중앙'에 이승만을 소재로 연재해온 대하 전기소설을 최근 『물로 씌어진 이름』(백년동안)으로 발간했다. 지난 2015년 4월 벚꽃 흩날리던 묘소를 참배하며 이승만과 그의 시대를 조명하는 소설을 쓰겠다던 약속을 8년 만에 실천한 셈이다. 『물로 씌어진 이름』은 2012년 암 선고 이후 항암 치료를 마다하며 쓴 작품이다. '광복'을 큰 주제로 이번에 출간한 1부 다섯 권에 이어 2부(건국)와 3부(호국)를 합쳐 다섯 권으로 쓰는 작업도 시작했다. 그는 세상을 향해 무엇을 말하고 싶었을까. 커지는 암세포도 꺾지 못한 마음속 이야기는 무엇이었을까.

항암 치료 마다하며 7년간 집필

내면풍경보다 시대 묘사에 집중

"한·일 수교 실기, 3선 개헌 오점

그래도 공이 과를 압도하는 인물

이승만의 삶은 역사를 보는 창

우남 외면하면 정체성 망각돼"

일본의 진주만 기습 공격에서 시작해 대한민국 임시정부, 미드웨이 해전, 노르망디 상륙작전, 히틀러 정권의 아우슈비츠 대학살, 스페인 내전, 루스벨트의 뉴딜 정책, 소련의 대미 공작, 얄타회담 등 세계사를 종횡으로 넘나들면서 '급진적 혁명가' 이승만의 고뇌와 선택을 그려냈다. '역사를 보는 창'으로 표현된 이승만의 전기소설이라지만, 역사 다큐멘터리로 읽어도 좋을 것이다. 복 작가는 "없는 것을 보태지 않아서 소설답지 않은 소설을 썼다"며 겸손해했다.

소설가 복거일 씨가 7년만에 출간한 대하전기소설 '물로 씌어진 이름'. [사진 백년동안]

너무 쉽게 잊힌 업적을 비유한 제목

-출간까지 장장 7년 세월이 걸렸다.

"2012년 봄에 간암 판정을 받으니 세상이 달라 보였다. 이미 상당히 진행돼 치료가 쉽지 않을 것 같아 항암 치료 없이 그냥 글을 쓰기로 했다. 병 때문인지 나이 때문인지 힘이 달린다는 느낌이 들었지만, 살 날이 얼마 남지 않았다는 생각에 오히려 집중이 더 잘 됐다. 허허."

-묘소에 책을 바치며 마음속으로 건넨 말이 있을 것 같다.

"시대와 세상을 앞서간 위대한 지식인의 내면 풍경을 그리는 데는 실패했다. 그때나 지금이나 우남은 수수께끼로 남은 위인이다. 다만 이전에 알던 것보다 업적이 훨씬 위대하다는 사실을 글을 쓰면서 깨달았다는 고백의 말씀을 드렸다."

-현대사 인물 중에 이승만을 유독 주목한 계기는.

"원로 언론인 이도형(1933~2020, 전 한국논단 대표) 선생께서 권했는데 처음엔 사양했다. 사학자들은 가볍게 여기고 문학가들은 주류에서 벗어난다고 여기는 것이 역사소설이다. 쓰기는 힘들고 문학적 보답은 적다는 이유에서 내키지 않았다. 그러자 정색하시며 '지금 이 나라에서 이승만 소설 쓸 사람이 복 선생 말고 누가 또 있소'라며 자극을 주셨다."

제1권 제1장 첫 부분과 저자가 쓴 작품 해제('역사를 보는 창')를 보면 책 제목을 『물로 씌어진 이름』으로 지은 까닭을 짐작할 수 있다. 영국 시인 존 키츠의 자작 묘비명에 '여기 누워 있다/그의 이름이 물로 씌어진 사람이'라는 구절이 나온다. 대문호 셰익스피어의 경구('사람들의 나쁜 행태는 청동에 새겨져 남는다. 그들의 덕행을 우리는 물로 쓴다')에 나오듯 이 대통령의 업적은 물로 쓴 것처럼 쉽게 잊히고, 일부 허물만 지나치게 부각된 현실을 책 제목으로 꼬집은 것이다.

'이화장 문서'가 고증에 큰 도움

-역사 고증에 어려움이 많았을 텐데.

"우남은 사소한 영수증까지 기록을 많이 남겼는데, 전집으로 출간된 ‘이화장 문서’가 큰 도움이 됐다. 10만 장이 넘는 이화장 문서 분류와 고증은 얼마 전에 별세한 유영익 교수(전 국사편찬위원장)가 주도했다. 과격한 주장을 하면 추앙받는 나라에서 명분론보다 현실론을 중시한 유 교수 덕분에 우남을 바라보는 시각을 정립할 수 있었다. 1945년 우남이 얄타회담 밀약(미국과 영국이 조선을 궁극적으로 러시아에 넘기겠다는 내용)을 폭로해 결과적으로 대한민국의 공산화를 막았는데, 이번에 이화장 문서를 뒤지다 우남에게 제보했던 실존 인물을 확인했다. 당초 추정된 에밀 구베로라는 인물이 미국의 실존 언론인 에밀 헨리 고브로(1891~1956)란 사실을 최초로 규명했다."

1945년 2월 흑해 연안의 소련 휴양도시 얄타에서 제2차 세계대전에 종지부를 찍은 역사적인 얄타회담이 열렸다. 윈스턴 처칠 영국 수상, 프랭클린 루스만민공동회벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련 수상. [중앙포토]

-이 대통령의 어떤 면을 집중 조명하려 했나.

"우남은 구한말 만민공동회 시절(1897~1899)부터 1960년 물러날 때까지 역사의 중심인물이었다. 그 사실을 외면하면 우리의 정체성을 제대로 알지 못한다. 이승만이라는 인물을 역사에서 지우려 애쓰는 사람들이 만들어 놓은 역사의 공백을 조금이라도 채우겠다는 생각으로 글을 썼다. 그분을 홀대하는 것은 우리의 문제이고 부끄러움이다. 그에 관한 사실이 더 많이 알려지면 공정한 평가로 이어질 것이라 기대한다."

-1부에서 가장 애정이 가는 대목은.

"얄타회담에 얽힌 이야기들이 핵심이다. 현대사의 가장 큰 수수께끼는 ‘나치 독일에 패배할 뻔했던 러시아가 어떻게 2차대전 뒤 유라시아의 태반을 차지했나’하는 것이다. 그 수수께끼를 풀어가는 과정이 가장 보람이었다."

-이 대통령에 대한 평가가 엇갈린다.

"1954년의 '사사오입' 3선 개헌을 빼면 뚜렷한 잘못이 별로 안 보인다. 4·19혁명이 일어나자 변명 없이 본인이 모두 책임지고 물러났다. 얄타회담에서 비밀 협약이 있었다고 폭로해 당시 미국 국무부의 부인하는 성명을 끌어낸 일이 가장 큰 업적이고 동시에 가장 위험한 일이었다. 그렇게 중대한 판단의 근거를 밝혀내는 것이 이번 작품의 가장 중요한 과제였다."

한·일관계 정상화 늦어 아쉬움도

-5권 말미의 '해제'에서 우남의 실기와 허물도 지적했던데.

"우남이 1951년 한·일 국교 정상화 시작은 잘했다. 하지만 더 적극적으로 나섰다면 한·일 관계는 1950년대 중반에 정상화됐을 것이고, 박정희 정부 때인 1965년의 한·일 협정보다 한국에 유리했을 것이다. 그런 면에서 아쉽게도 실기했다. 제헌의회 선거에 이어 1950년 5월 2대 총선도 민주적으로 치르면서 건국이 사실상 완성됐지만, 6·25전쟁으로 의미가 퇴색했다. 1953년 가을 무렵 우남이 생전에 이루고자 했던 것들을 다 이뤘는데, 세 번째 대통령 임기를 욕심내는 바람에 자신이 주도해 세운 대한민국의 기초와 스스로의 업적을 허물었으니 통탄할 일이다."

1954년 7월 28일 당시 이승만 대통령이 미국 상하원 합동회의에서 연설하는 모습. 윤석열 대통령은 한미 동맹 70주년을 계기로 미국을 국빈 방문해 지난 4월 27일 같은 자리에서 연설했다. [중앙포토, 연합뉴스]

-독립·건국·호국에 성공했으나 분단이란 숙제도 남겼다.

"자유민주주의와 전체주의 정권은 타협이 불가능하다. 지금 우리는 북한만이 아니라 중국과 러시아를 상대해야 한다. 우리가 어떻게 하든 공산주의자들은 자유민주주의 체제에 침투하려 한다는 사실을 분명히 깨닫는 것이 중요하다."

-독립운동에 헌신하고, '이승만 라인'으로 독도를 사수한 이 대통령이 일각에서는 친일파라고 매도당한다.

"친일파 몰이는 근거가 없다. 의도적으로 유포된 결과다. 1945년 해방 직후 한반도에 상륙할 때부터 미군정청은 공산주의자들의 폭동에 대응하기 위해 조선총독부 경찰 조직을 거의 그대로 활용했다. 1948년 출범한 대한민국 정부는 미군정청이 물려준 경찰에 크게 의존할 수밖에 없었다. 이 대통령을 헐뜯는 세력은 그런 상황을 친일파 득세로 몰아 비난해왔다."

이승만기념관, 자녀 교육의 장 됐으면

-이승만의 공훈을 압축하면.

"대한제국이 러일 전쟁에 휘말려 풍전등화이던 1904년 11월 이승만은 미국의 도움을 구하라는 민영환·한규설의 지시로 제물포(인천)에서 기선을 타고 미국으로 건너갔지만, 당시엔 뜻을 이루지 못했다. 하지만 이후 수십 년 각고의 노력 끝에 1953년 대통령으로서 한·미상호방위조약을 체결했고, 이듬해 미국 상하원 합동회의에서 대한민국 대통령으로는 최초로 연설했다. 1904년에 받는 사명을 50년 만에 완수하면서 그의 삶은 정점을 찍었다."

-이승만기념관건립추진위원회(위원장 김황식 전 총리)가 활동을 시작했다.

"그 위원회에 참여하고 있다. 많은 시민이, 특히 조부모가 손자녀의 손을 잡고 함께 가서 대한민국이 어떻게 세워졌는지 보고 배우는 공간으로 만들기 바란다. 미국의 조지 워싱턴 기념관과 링컨 기념관처럼 억지로 주입하지 않더라도 자연스럽게 느껴서 스며들도록 하면 좋겠다."

지난 7월 27일 정전협정 체결 70주년을 맞아 경북 칠곡군 '다부동 전적 기념관' 마당에 세워진 이승만 전 대통령과 해리 트루먼 전 미국 대통령 동상. 북한의 남침을 격퇴하고 자유민주주의를 지켰다.[연합뉴스]

-앞으로 계획은.

"1부를 쓰는 데 7년이 걸렸고 다시 2, 3부를 합쳐 7년을 예상한다. 그때까지 살 자신은 없지만…(웃음). 2017년 박정희 대통령 탄생 100주년 기념으로 희곡 『박정희의 길』을 썼다. 정치적으로 어려운 상황에서 근근이 공연했는데, 이제 사회 분위기가 바뀌었으니 좀 나은 공연을 시도해볼 생각이다."

◇복거일=1946년 충남 아산 출생. 부친은 남로당 당원이었다. 대전상고, 서울대 경제학과 졸업. 한국과학연구원 부설 선박연구소 연구개발실장을 역임했다. 문화미래포럼 대표로서 우파 논객이자 사회평론가로 활동해오고 있다. 작품으로는 데뷔작 『비명을 찾아서』 외에 『역사 속의 나그네』『파란 달 아래』『죽은 자들을 위한 변호』『한국의 자유주의』『한반도에 드리운 중국의 그림자』『프란체스카』 등이 있다.

장세정 논설위원 zhang@joongang.co.kr

장세정중앙일보 논설위원

중앙일보 논설위원 장세정입니다.

===

^

전체보기 (35)

전체보기 (35)

교육(Education)

교직과 교육

시민교육

독서 교육

영어교육

경제교육

환경(Environment)

상상 속의 환경 이야기

우리 주변의 환경 이야기

공예 및 예술

관련 상품 및 소비활동

자연의 색상과 패턴

이야기(Narrative)

로맨스 판타지

상징과 의미

성서와 종교

태그

최근 | 인기선택됨

인기다큐멘터리 , 거짓정보 , 미디어리터러시 , 복거일 , 시민교육 , 신 , 영화소개 , 이승만 , 활동지 , 11월 , 2020 , 2021 , 2022 , 9월 , Adsense

▶모두보기

독서 교육

복거일의 「물로 씌어진 이름」을 읽을 이유

선형 ・ 2023. 8. 8. 19:56

선형 ・ 2023. 8. 8. 19:56URL 복사 이웃추가

본문 기타 기능

복거일의 「물로 씌어진 이름」을 읽을 이유

1. 걱정하지 마세요. 누구나 할 수 있습니다.

2023년 7월 3일에 출간된 소설가 및 사회평론가인 복거일 작가의 「물로 씌어진 이름」은 일반 독자가 선뜻 도전하기에 쉬운 작품은 아니다. 가장 큰 장애물은 대하소설이라는 장르에 걸맞게 3부작인데다 그중 1부(광복편)만 출간된게 전 5권에 본문만 2천 500쪽이 넘는 방대한 분량이라는 것이고, 다음은 로버트 O. 팩스턴의 「파시즘: 열정과 광기의 정치혁명, The Anatomy of Fascism」(2005)과 같이 다양한 사람들과 사건들이 예상하지 못한 곳에서 튀어나오고 심지어 그 사건들이 시간 순으로 나열되어 있지 않기에 역사 덕후가 아닌 이상 난해하다고 느낄 수 있다는 점이며, 마지막으로는 이은성의 「소설 동의보감」(1990)처럼 미완결 유작이 될 가능성을 무시할 수 없다는 것이다.

우선 미완결 유작이 될 가능성을 언급하는 것 자체가 독자로서 고통스럽다.

부끄럽게도 나는 복거일 선생님을 깊게 알지 못하며 하물며 팬이라고 하기에는 그의 작품을 많이 읽어보지도 못했다. 그건 작가의 역량과는 무관하다. 그저 쉽게 쓰여진 자기계발서와 양판소설에 길들여진 내가 준비가 덜 되었기 때문인거고 한국어보다는 영어로 읽고 쓰는 것이 더 빠른 내 개인적 특성 때문이다. 다시 말하자면 진주가 어울리지 않는 돼지 때문이지 진주에 흠이 있는 것은 아니라는 말이다. 그런 미천한 내가 복거일 선생님을 접하게 된 계기는 2020년 10월에 실시된 자유기업원의 오픈 포럼 행사였다. 「에이트」(2019)의 이지성 작가와 함께 미래 사회에 대한 논의가 오간 행사에서 복거일 선생님을 처음 알게 되었다. 부끄럽게도 그 이전에는 이토록 명료하게 자신을 표현하고 자유롭게 사고하는 사람이 있다는 사실 자체를 알지 못했다. 그만큼 나는 한국 지성계에 무지했으며 지금도 딱히 더 발전했다고 말하기에는 양심이 찔린다.

다시 행사 얘기로 돌아가자면, 당시 나는 지독한 번아웃에 시달리고 있었다. 35세에 어렵게 그것도 간신히 임용시험을 통과하여 공립학교에서 영어를 가르치고는 있었지만 나는 행복하지 않았다. 지쳐 있었고 무엇보다 회의감이 짙었다. 학생들의 "나는 (하기 싫은데/귀찮은데/괴로운데/버거운데) 왜 영어를 배워야 하나요?"라는 질문은 나에게 비수로 돌아왔고 읍 단위의 작은 공립 중학교 안에서 본 공교육의 미래는 밝지 않았다. 만약 그날 복거일 선생님을 만나 위로받지 못했다면 나는 아마도 교직을 그만뒀을 것이다. 참가자 질의응답 시간에 난 이렇게 물었다. "어떻게 교육하면 복거일 선생님처럼 자유롭고 고차원의 사고를 할 수 있는 학생을 만들어낼 수 있나요?" 훌륭한 통찰자는 표면적 의미를 넘어 심층적 의미를 꿰뚫을 수 있다. 우매한 구도자에게 대스님께서 오롯이 자비심으로 선문답을 하듯이 복거일 선생님은 나의 번뇌를 찰나의 순간에 알아보시고 "교육은 워낙 첨애한 이익이 대립하는 장이니 선생님은 우선적으로 자신을 보존하는 데 애쓰시라."라고 조언하셨다. 실로 우문현답이 아닐 수 없다. 나는 부족할지언정 은혜를 모르는 짐승은 아니기에 언젠가 기회가 된다면 꼭 보답을 하겠다고 다짐했다. 그래서 그의 저서 「나는 왜 자유주의자가 되었나」(2013)를 읽었고 덤으로 이영훈 교수님도 알게되어 결국은 이승만학당을 수료하게 되었다.

이렇듯 복거일 선생님은 소중한 게이트웨이(gateway, 관문)이며 롤모델이다. 그런 고마운 분의 암투병 과정과 절필의 가능성을 입에 담는 것 자체가 불경하게 느껴질 정도다. 그래서 더이상 언급하지 않겠다. 어차피 모든 연재 소설은 미완의 가능성을 내포하고 있다. 그리고 많은 작품이 용두사미로 끝나기도 한다. 전 회차 사전 녹화 완료가 드라마의 완성도를 높인다고는 하지만 연재 중에 방향을 틀어서 더 좋은 반응을 이끌어 내는 경우도 있다. 그러니 미완결 작품을 건드리는 게 익숙하지는 않을지언정 결정적 장애는 될 수가 없다. 그저 개인적으로 이런 상황이 안타깝고 아쉬울 뿐이다.

다음은 내용의 방대함과 난해함이다.

이것 또한 준비된 독자라면 전혀 문제될 것이 없다. 박경리의 「토지」(전 9권, 1988), 시오노 나나미의 「로마인 이야기」(전 15권, 2007), 야마오카 소하치의 「토쿠가와 이에야스」(전 32권, 2015) 등의 대하소설을 무리 없이 따라간 경험이 있다면 독서 과정 자체를 즐길 수 있다고 생각된다. 안타깝게도 나는 장편소설보다는 단편을 즐겨 읽기도 하고 2주 안에 5권을 마무리해야 하는 빡빡한 스케쥴 때문에 정말 버거워하면서 읽었다. 마라톤을 뛰는 듯한 느낌이었다고나 할까. 게다가 수많은 전투 장면이 이어질수록 생생한 묘사 덕분에 마음이 무거워지고 전쟁의 피폐함이 고조되었다. 이영훈 교수님이 언급하신 "역사라는 흉포한 호랑이"가 무엇인지, 얼마나 처참하고 숨 돌릴 틈 없이 매몰차게 몰아붙였는지가 여실히 느껴졌다. 그래서 1부를 다 읽고 바로 소감문을 작성하지 못했다. 사막에서 오아시스를 찾듯이 가벼운 육아물과 힐링물에 한동안 빠지기도 했었다. 자랑은 아니다. 그저 힘들어도 가능하다는 것을 알리기 위해 부끄러움을 무릅쓰고 솔직하게 공개할 따름이다. 왜냐하면 나는 한 명이라도 더 이 작품에 도전했으면 하는 바람을 가지고 있기 때문이다. 우남 이승만을 더 많이 알리고 기념하기 위해서가 아니다. 단지 충분히 읽을 가치가 있는 문학작품이 작품성 자체로 인정받았으면 하는 부분도 있고 무엇보다 힘들게 읽은만큼 공유하고 교류하여 소통하고 싶기 때문이다. 이건 마크 트웨인의 「허클베리 핀의 모험」(1885)에서 등장한 "나만 당할 수 없어"라는 못된 심보는 아니다. 그러니 안심하시라. 적어도 "왕과 공작"처럼 공수표를 날리며 먹튀할 생각은 없으니. 이 소감문의 목표는 「물로 씌어진 이름」이 벅찬 작품이 아니라 어렵지만 충분히 완독에 성공할 수 있는 책이라는 사실을 설득하는 데 있다. 필요한 모든 보조 자료와 틀을 최대한 제공할 것이니 제발 계란 던질 준비만 하지 말아달라.

“Hold on! Just a word, gentlemen.” They stopped to listen. “We are sold – mighty badly sold. But we don’t want to be the laughing stock of this whole town, I reckon, and never hear the last of this thing as long as we live. NO. What we want is to go out of here quiet, and talk this show up, and sell the REST of the town! Then we’ll all be in the same boat. Ain’t that sensible?” (“You bet it is! – the jedge is right!” everybody sings out.) “All right, then – not a word about any sell. Go along home, and advise everybody to come and see the tragedy.”

Next day you couldn’t hear nothing around that town but how splendid that show was. House was jammed again that night, and we sold this crowd the same way. When me and the king and the duke got home to the raft we all had a supper; and by and by, about midnight, they made Jim and me back her out and float her down the middle of the river, and fetch her in and hide her about two mile below town.

The Adventures of Huckleberry Finn, Chapter 23, Mark Twain, 1885

「물로 씌어진 이름」은 미국에서 시작한다. 미국에서 시작해서 유럽과 태평양과 대서양을 중구난방으로 홍길동도 부러워할 정도로 동에 번쩍 서에 번쩍 한다. 처칠, 스탈린, 루즈벨트와 같은 굵직한 이름들이 등장하고 미처 몰랐던 유제프 피우수트스키와 같은 비주류이지만 의미있는 인물들도 다수 등장한다. 때로는 이승만과 조력자들이 영웅다운 용기와 슬기로움을 보이며 온갖 난관을 극복하기도 하고 눈물겨운 로맨스와 벚꽃의 낭만도 개미똥만큼 있기도 하지만 외면하고 싶은 인간적인 나약함과 개인의 안일과 권력 쟁취를 위한 분열과 배신이 난무하는 독립운동의 모습이 자랑스럽기보다는 저절로 고개가 숙여지고 눈 마주치기가 두려워지게 한다. 특히, 사할린의 독립운동가들이 극심한 추위와 가난에 시달리면서 쥐뿔같은 중국군과 소련군의 지원에 메달리는 모습은 비참하다 못해 수치스럽기까지 하다. 이는 "현실은 시궁창"이라는 누구나 알만한 "상식"이 치가 떨릴 정도로 거부감이 드는 감정적 롤러코스터를 탄다는 뜻이다. 축하한다. 이것이야말로 진정한 영웅의 여정이다. 우리의 "어벤저스"는 불가능(insurmountable odds)에 가까운 미션을 수행하고 있을 뿐이다. 그리고 우리는 이미 그 여정의 결말을 알고 있다. 대한민국이라는 독립국가가 설립되고 나중에는 전세계가 인정하는 경제 강대국이 된다는 사실을 우리는 이미 알고 있다. 불안해할 이유도, 원망할 이유도 없다. 독자는 이승만이라는 건국대통령의 신격화를 바라는 것이 아니지 않는가. 그저 우리의 매마른 정서를 진정으로 흔들 수 있을 정도로 흡인력 있는 작가가 제공하는 모험의 스릴을 만끽하기만 하면 된다. 우리는 거인의 어깨 위에서 또는 역사라는 흉포한 호랑이의 등에서 떨어지지만 않으면 된다. 그것만 해도 뿌듯하고 상상도 못한 보물(깨달음)을 얻을 수 있다. 그래도 여행 일정표 정도가 있었으면 좋겠다는 계획적이며 성실한 독자들은 김용삼의 「이승만의 네이션빌딩」(2014)을 나란히 끼고 비교하면서 읽어보는 것도 색다른 재미를 제공할 것이다.

2. 작품을 이해하는 열쇠는 제목에 있습니다.

작가는 천재이다. 천재는 창조하는 사람이기 때문이다. 탁월한 지성과 학식을 가꾸고 수십년 동안 자료 조사를 할 정도의 집념과 끈기, 그리고 아름다운 문체와 뛰어난 표현력을 지닌 복거일 작가는 진정한 천재이다. 그런데 천재는 작품을 번거롭게 설명하지는 않는다. 문학은 예술이고, 예술은 아직 말로 설명할 수 없는 미지의 진리를 감각적으로 전달하는 기능을 가지기 때문이다. 예술의 장르로서 문학이 글로 만들어졌을지라도 그것을 말로 풀어내고 분석하는 일은 그 예술 작품을 즐기는 데 필수는 아니다. 그러니 1부를 읽은 후에도 뭔가 정리되지 않고 혼돈의 소용돌이에 휩쓸린다고 해도 괜찮다. 그것도 예술을 즐기는 방법 중 하나이다. 대입(시험) 중심의 문학 수업의 한계는 문학을 하나의 감각적 현상(sensual experience)으로서 온전히 즐길 기회를 제공하지 못한다는 것이다. 우리는 예술 앞에서 아이처럼 천진난만(childlike)해지고 순수(pure, unapologetic)해져도 된다. 아는 체할 것도 없고 당장 별점을 주는 등의 평가를 할 필요도 없다. 나처럼 어렵다고 징징대고, 조금이라도 이해되는 부분은 간단히 글로 쓰면서 소화하고, 불연중에 떠오른 엉뚱한 아이디어를 인터넷과 도서관을 이용하여 확인해보는 것도 문학을 즐기는 방법이다. 심지어 한 대학 교양 강좌는 문학 작품의 주인공이 즐겨 먹은 음식을 직접 만들어 먹는 것도 바람직한 소감 활동이라고 가르친다. 그러니 너무 애쓰지 말라고 말해주고 싶다.

그러나 안타깝게도 이러한 역사소설에 관심을 가질만한 잠재적 독자층은 최소한 나보다는 더 지적이고 합리적 이성에 근거한 분석을 선호할 듯 하다. 안타깝다고 말하는 이유는 아마도 이 역작을 탁월하게 해석해줄 평론이 나오려면 몇 년은 더 걸릴 것 같기 때문이다. 그 이유는 진주의 가치를 알아볼 전문가와 전문지식이 아직 충분히 축적되지 않았기 때문이다. 대한민국의 건국과정을 이해하기 위한 사료 발굴부터 역사가 간의 활발한 토의가 여전히 부족하다. 특히 이승만과 관련인에 대한 연구는 그 수가 적다. ChatGPT와 같은 대화형 AI가 아무리 인터넷 자료를 검색한다해도 쉽게 검색하고 가공할 수 있을 정도의 중간단계의 정보 패키지가 없으면 무용지물이다. 2002년 월드컵 국가대표팀을 이끈 히딩크 감독만 "I'm still hungry."라고 말하는 게 아니다. 역사학과와 국어국문학과가 분발해주기를 바란다. 물론 난 영어 전공이기에 슬쩍 발을 빼기 위해서 이런 말을 하는 것이 맞다. 사람은 자기 분수에 맞게 행동해야지, 뱁새가 황새를 따라갈 수는 없지 않겠는가.

이런 비겁한 변명으로 마무리를 하자니 썩은 계란과 토마토 세례가 뒤따를 듯하여 미약하게나마 작품 이해의 열쇠를 주고 빠지려 한다. 현명한 독자는 복거일 선생님께서 직접 실천하신 자비심을 보일 것으로 믿으며 나의 설익은 가설로 이 추천서를 끝내려 한다.

출판서 서평에서도 밝힌 바와 같이 "물로 씌어진 이름"이라는 제목은 "사람들의 나쁜 행태들은 청동에 새겨져 남는다. 그들의 덕행들을 우리는 물로 쓴다”라는 셰익스피어의 시구(詩句), 그리고 "여기 누워 있다. 그의 이름이 물로 씌어진 사람이. Here lies one whose name was

writ in water." 라는 존 키츠의 묘비명에 착안한 것이다. 조금 더 정확하게 말하자면 셰익스피어의 마지막 연극으로 알려진 "헨리 8세"에서 이 문구를 찾을 수 있다. 해당 부분을 영어 원문 그대로 옮겨 적으면 아래와 같다:

Griffith.

Noble madam,

Men's evil manners live in brass; their virtues

We write in water. May it please your highness

To hear me speak his good now?

Queen Katharine.

Yes, good Griffith;

I were malicious else.

Griffith.

This cardinal,

Though from an humble stock, undoubtedly

Was fashion'd to much honour from his cradle.

He was a scholar, and a ripe and good one;

Exceeding wise, fair-spoken, and persuading:

Lofty and sour to them that loved him not;

But to those men that sought him sweet as summer.

And though he were unsatisfied in getting,

Which was a sin, yet in bestowing, madam,

He was most princely: ever witness for him

Those twins Of learning that he raised in you,

Ipswich and Oxford! one of which fell with him,

Unwilling to outlive the good that did it;

The other, though unfinish'd, yet so famous,

So excellent in art, and still so rising,

That Christendom shall ever speak his virtue.

His overthrow heap'd happiness upon him;

For then, and not till then, he felt himself,

And found the blessedness of being little:

And, to add greater honours to his age

Than man could give him, he died fearing God.

Queen Katharine.

After my death I wish no other herald,

No other speaker of my living actions,

To keep mine honour from corruption,

But such an honest chronicler as Griffith.

Whom I most hated living, thou hast made me,

With thy religious truth and modesty,

Now in his ashes honour: peace be with him!

Henry VIII, Act 4, Scene 2. William Shakespeare Play

위 장면에서 캐서린 왕비(Queen Katharine)는 죽음을 앞두고 있다. 그리고 그녀의 적수로서 그녀가 궁에서 쫓겨나는 데 혁혁한 공을 세운 이가 바로 잉글랜드 왕국의 추기경이자 헨리 8세 시대의 재상(Cardinal Wolsey)이었다. 그녀는 그가 어떻게 죽었고 어떤 사람이었는지를 묻고 있다. 교양있고 독실한 가톨릭 신자였던 왕비는 대놓고 고인을 욕할 수는 없었지만 그의 과오를 지적하며 신랄하게 비난한다. 그런데 그녀의 믿음직스러운 하인인 그리피스(Griffith)는 고인에 대해 다음과 같이 직언한다: 비록 평민 출신이지만 훌륭한 학자였고, 효과적인 소통가였으며, 그를 아끼는 사람들에게는 친절했고, 우수한 영재를 키워냈다고 직언을 한다. 이에 캐서린 왕비는 본인이 죽을 때 자신을 추모해줄 사람이 "정직한 기록자(honest chronicler)"인 그리피스가 되었으면 한다고 말한다. 살아있을 때 가장 미워했던 사람을 추모할 수 있게 왕비를 설득할 수 있었던 힘은 종교적 신념(religious truth)과 겸손(modesty)이다. 그리고 우리는 캐서린 왕비와 그리피스의 대화를 통해 복거일의 「물로 씌어진 이름」이 무엇을 말하고자 하는지를 짐작할 수 있다.

작가인 복거일 선생님은 정직한 기록자로서 이승만의 공과 과를 기록할 것이며 그를 미워했던 사람조차도 마지막에는 그를 인정하게 만들며 더 나아가서는 독자 또한 신념과 겸손을 갖춘 정직한 기록자에 의해 기록되기를 희망하는 쪽으로 변화하길 바라는 것이라 감히 주장한다. 이는 작가의 주제 의식을 드러냄과 더불어 과도한 선전과 우상화를 경계하고 건실한 기록과 평론의 문화를 구축해가자는 위대한 사회적 개혁 운동에 대한 조심스러우면서도 영민한 초대라 해석된다.

나 또한 그의 초대에 응하여 나의 부족함을 아낌없이 까발리는 이 추천서를 복거일 선생님에게 보은으로 바친다.

2023년 8월 8일

박선형 드림

추신.

선생님, 존경합니다. 선생님 덕분에 제가 계속 성장할 수 있었습니다. 언제나 제 마음 속에서 선생님은 등대이십니다.

참고자료

- Giles, T. (2004). “That Night We Had Our Show”: Twain and Audience. American Literary Realism, 37(1), 50–58. http://www.jstor.org/stable/27747152

- Reynolds, Ian (2021). ‘Writ in water’: The gravestone of John Keats. https://wordsworth.org.uk/blog/2021/02/23/writ-in-water-the-gravestone-of-john-keats/

- Shakespeare, William. (1623). "Henry VIII". Act IV. Scene II. https://www.litcharts.com/shakescleare/shakespeare-translations/henry-viii/act-4-scene-2

- 등장인물 Griffith 설명. https://www.shmoop.com/study-guides/literature/henry-viii/griffith-capuchius

- 이영훈. (2023). [이영훈의 역사비평] 이승만 공7과3론의 허구성. https://youtu.be/z93fbiL4Alw

- 자유기업원 행사. (2020). https://www.cfe.org/20201012_23163?cid=Odysseia

- 출판사 서평. (2023). https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000203108925

[출처] 복거일의 「물로 씌어진 이름」을 읽을 이유|작성자 선형

=====

https://www.joongang.co.kr/article/25182424#home

오피니언 장세정의 직격인터뷰

'이승만 지우기'로 생긴 역사의 공백을 채우고 싶었다

중앙일보

입력 2023.08.04

장세정 기자중앙일보 논설위원 구독

이승만 소재 대하소설 『물로 씌어진 이름』 펴낸 복거일

체감 온도가 섭씨 40도에 육박할 정도로 폭염이 끓던 지난 2일. 서울 동작구 국립서울현충원 우남(雩南) 이승만(1875~1965) 대통령과 프란체스카 여사 합장 묘역에 백발이 성성한 노신사가 나타났다. 그의 손에는 3kg(총 2700여쪽)이 넘는 소설 꾸러미가 들려 있었다. 정중하게 제물처럼 다섯권의 책을 묘소에 올리더니 잠시 고개를 숙이고 묵상했다. 볼에는 금세 물방울이 맺혔다.

소설가 복거일 씨가 대하소설 『물로 씌어진 이름』을 들고 지난 2일 국립서울현충원의 이승만 전 대통령과 프란체스카 여사 합장 묘역을 찾아 참배했다. 장진영 기자

소설가 복거일(77). 2016년부터 7년에 걸쳐 '월간중앙'에 이승만을 소재로 연재해온 대하 전기소설을 최근 『물로 씌어진 이름』(백년동안)으로 발간했다. 지난 2015년 4월 벚꽃 흩날리던 묘소를 참배하며 이승만과 그의 시대를 조명하는 소설을 쓰겠다던 약속을 8년 만에 실천한 셈이다. 『물로 씌어진 이름』은 2012년 암 선고 이후 항암 치료를 마다하며 쓴 작품이다. '광복'을 큰 주제로 이번에 출간한 1부 다섯 권에 이어 2부(건국)와 3부(호국)를 합쳐 다섯 권으로 쓰는 작업도 시작했다. 그는 세상을 향해 무엇을 말하고 싶었을까. 커지는 암세포도 꺾지 못한 마음속 이야기는 무엇이었을까.

항암 치료 마다하며 7년간 집필

내면풍경보다 시대 묘사에 집중

"한·일 수교 실기, 3선 개헌 오점

그래도 공이 과를 압도하는 인물

이승만의 삶은 역사를 보는 창

우남 외면하면 정체성 망각돼"

일본의 진주만 기습 공격에서 시작해 대한민국 임시정부, 미드웨이 해전, 노르망디 상륙작전, 히틀러 정권의 아우슈비츠 대학살, 스페인 내전, 루스벨트의 뉴딜 정책, 소련의 대미 공작, 얄타회담 등 세계사를 종횡으로 넘나들면서 '급진적 혁명가' 이승만의 고뇌와 선택을 그려냈다. '역사를 보는 창'으로 표현된 이승만의 전기소설이라지만, 역사 다큐멘터리로 읽어도 좋을 것이다. 복 작가는 "없는 것을 보태지 않아서 소설답지 않은 소설을 썼다"며 겸손해했다.

소설가 복거일 씨가 7년만에 출간한 대하전기소설 '물로 씌어진 이름'. [사진 백년동안]

너무 쉽게 잊힌 업적을 비유한 제목

-출간까지 장장 7년 세월이 걸렸다.

"2012년 봄에 간암 판정을 받으니 세상이 달라 보였다. 이미 상당히 진행돼 치료가 쉽지 않을 것 같아 항암 치료 없이 그냥 글을 쓰기로 했다. 병 때문인지 나이 때문인지 힘이 달린다는 느낌이 들었지만, 살 날이 얼마 남지 않았다는 생각에 오히려 집중이 더 잘 됐다. 허허."

-묘소에 책을 바치며 마음속으로 건넨 말이 있을 것 같다.

"시대와 세상을 앞서간 위대한 지식인의 내면 풍경을 그리는 데는 실패했다. 그때나 지금이나 우남은 수수께끼로 남은 위인이다. 다만 이전에 알던 것보다 업적이 훨씬 위대하다는 사실을 글을 쓰면서 깨달았다는 고백의 말씀을 드렸다."

-현대사 인물 중에 이승만을 유독 주목한 계기는.

"원로 언론인 이도형(1933~2020, 전 한국논단 대표) 선생께서 권했는데 처음엔 사양했다. 사학자들은 가볍게 여기고 문학가들은 주류에서 벗어난다고 여기는 것이 역사소설이다. 쓰기는 힘들고 문학적 보답은 적다는 이유에서 내키지 않았다. 그러자 정색하시며 '지금 이 나라에서 이승만 소설 쓸 사람이 복 선생 말고 누가 또 있소'라며 자극을 주셨다."

제1권 제1장 첫 부분과 저자가 쓴 작품 해제('역사를 보는 창')를 보면 책 제목을 『물로 씌어진 이름』으로 지은 까닭을 짐작할 수 있다. 영국 시인 존 키츠의 자작 묘비명에 '여기 누워 있다/그의 이름이 물로 씌어진 사람이'라는 구절이 나온다. 대문호 셰익스피어의 경구('사람들의 나쁜 행태는 청동에 새겨져 남는다. 그들의 덕행을 우리는 물로 쓴다')에 나오듯 이 대통령의 업적은 물로 쓴 것처럼 쉽게 잊히고, 일부 허물만 지나치게 부각된 현실을 책 제목으로 꼬집은 것이다.

'이화장 문서'가 고증에 큰 도움

-역사 고증에 어려움이 많았을 텐데.

"우남은 사소한 영수증까지 기록을 많이 남겼는데, 전집으로 출간된 ‘이화장 문서’가 큰 도움이 됐다. 10만 장이 넘는 이화장 문서 분류와 고증은 얼마 전에 별세한 유영익 교수(전 국사편찬위원장)가 주도했다. 과격한 주장을 하면 추앙받는 나라에서 명분론보다 현실론을 중시한 유 교수 덕분에 우남을 바라보는 시각을 정립할 수 있었다. 1945년 우남이 얄타회담 밀약(미국과 영국이 조선을 궁극적으로 러시아에 넘기겠다는 내용)을 폭로해 결과적으로 대한민국의 공산화를 막았는데, 이번에 이화장 문서를 뒤지다 우남에게 제보했던 실존 인물을 확인했다. 당초 추정된 에밀 구베로라는 인물이 미국의 실존 언론인 에밀 헨리 고브로(1891~1956)란 사실을 최초로 규명했다."

1945년 2월 흑해 연안의 소련 휴양도시 얄타에서 제2차 세계대전에 종지부를 찍은 역사적인 얄타회담이 열렸다. 윈스턴 처칠 영국 수상, 프랭클린 루스만민공동회벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련 수상. [중앙포토]

-이 대통령의 어떤 면을 집중 조명하려 했나.

"우남은 구한말 만민공동회 시절(1897~1899)부터 1960년 물러날 때까지 역사의 중심인물이었다. 그 사실을 외면하면 우리의 정체성을 제대로 알지 못한다. 이승만이라는 인물을 역사에서 지우려 애쓰는 사람들이 만들어 놓은 역사의 공백을 조금이라도 채우겠다는 생각으로 글을 썼다. 그분을 홀대하는 것은 우리의 문제이고 부끄러움이다. 그에 관한 사실이 더 많이 알려지면 공정한 평가로 이어질 것이라 기대한다."

-1부에서 가장 애정이 가는 대목은.

"얄타회담에 얽힌 이야기들이 핵심이다. 현대사의 가장 큰 수수께끼는 ‘나치 독일에 패배할 뻔했던 러시아가 어떻게 2차대전 뒤 유라시아의 태반을 차지했나’하는 것이다. 그 수수께끼를 풀어가는 과정이 가장 보람이었다."

-이 대통령에 대한 평가가 엇갈린다.

"1954년의 '사사오입' 3선 개헌을 빼면 뚜렷한 잘못이 별로 안 보인다. 4·19혁명이 일어나자 변명 없이 본인이 모두 책임지고 물러났다. 얄타회담에서 비밀 협약이 있었다고 폭로해 당시 미국 국무부의 부인하는 성명을 끌어낸 일이 가장 큰 업적이고 동시에 가장 위험한 일이었다. 그렇게 중대한 판단의 근거를 밝혀내는 것이 이번 작품의 가장 중요한 과제였다."

한·일관계 정상화 늦어 아쉬움도

-5권 말미의 '해제'에서 우남의 실기와 허물도 지적했던데.

"우남이 1951년 한·일 국교 정상화 시작은 잘했다. 하지만 더 적극적으로 나섰다면 한·일 관계는 1950년대 중반에 정상화됐을 것이고, 박정희 정부 때인 1965년의 한·일 협정보다 한국에 유리했을 것이다. 그런 면에서 아쉽게도 실기했다. 제헌의회 선거에 이어 1950년 5월 2대 총선도 민주적으로 치르면서 건국이 사실상 완성됐지만, 6·25전쟁으로 의미가 퇴색했다. 1953년 가을 무렵 우남이 생전에 이루고자 했던 것들을 다 이뤘는데, 세 번째 대통령 임기를 욕심내는 바람에 자신이 주도해 세운 대한민국의 기초와 스스로의 업적을 허물었으니 통탄할 일이다."

1954년 7월 28일 당시 이승만 대통령이 미국 상하원 합동회의에서 연설하는 모습. 윤석열 대통령은 한미 동맹 70주년을 계기로 미국을 국빈 방문해 지난 4월 27일 같은 자리에서 연설했다. [중앙포토, 연합뉴스]

-독립·건국·호국에 성공했으나 분단이란 숙제도 남겼다.

"자유민주주의와 전체주의 정권은 타협이 불가능하다. 지금 우리는 북한만이 아니라 중국과 러시아를 상대해야 한다. 우리가 어떻게 하든 공산주의자들은 자유민주주의 체제에 침투하려 한다는 사실을 분명히 깨닫는 것이 중요하다."

-독립운동에 헌신하고, '이승만 라인'으로 독도를 사수한 이 대통령이 일각에서는 친일파라고 매도당한다.

"친일파 몰이는 근거가 없다. 의도적으로 유포된 결과다. 1945년 해방 직후 한반도에 상륙할 때부터 미군정청은 공산주의자들의 폭동에 대응하기 위해 조선총독부 경찰 조직을 거의 그대로 활용했다. 1948년 출범한 대한민국 정부는 미군정청이 물려준 경찰에 크게 의존할 수밖에 없었다. 이 대통령을 헐뜯는 세력은 그런 상황을 친일파 득세로 몰아 비난해왔다."

이승만기념관, 자녀 교육의 장 됐으면

-이승만의 공훈을 압축하면.

"대한제국이 러일 전쟁에 휘말려 풍전등화이던 1904년 11월 이승만은 미국의 도움을 구하라는 민영환·한규설의 지시로 제물포(인천)에서 기선을 타고 미국으로 건너갔지만, 당시엔 뜻을 이루지 못했다. 하지만 이후 수십 년 각고의 노력 끝에 1953년 대통령으로서 한·미상호방위조약을 체결했고, 이듬해 미국 상하원 합동회의에서 대한민국 대통령으로는 최초로 연설했다. 1904년에 받는 사명을 50년 만에 완수하면서 그의 삶은 정점을 찍었다."

-이승만기념관건립추진위원회(위원장 김황식 전 총리)가 활동을 시작했다.

"그 위원회에 참여하고 있다. 많은 시민이, 특히 조부모가 손자녀의 손을 잡고 함께 가서 대한민국이 어떻게 세워졌는지 보고 배우는 공간으로 만들기 바란다. 미국의 조지 워싱턴 기념관과 링컨 기념관처럼 억지로 주입하지 않더라도 자연스럽게 느껴서 스며들도록 하면 좋겠다."

지난 7월 27일 정전협정 체결 70주년을 맞아 경북 칠곡군 '다부동 전적 기념관' 마당에 세워진 이승만 전 대통령과 해리 트루먼 전 미국 대통령 동상. 북한의 남침을 격퇴하고 자유민주주의를 지켰다.[연합뉴스]

-앞으로 계획은.

"1부를 쓰는 데 7년이 걸렸고 다시 2, 3부를 합쳐 7년을 예상한다. 그때까지 살 자신은 없지만…(웃음). 2017년 박정희 대통령 탄생 100주년 기념으로 희곡 『박정희의 길』을 썼다. 정치적으로 어려운 상황에서 근근이 공연했는데, 이제 사회 분위기가 바뀌었으니 좀 나은 공연을 시도해볼 생각이다."

◇복거일=1946년 충남 아산 출생. 부친은 남로당 당원이었다. 대전상고, 서울대 경제학과 졸업. 한국과학연구원 부설 선박연구소 연구개발실장을 역임했다. 문화미래포럼 대표로서 우파 논객이자 사회평론가로 활동해오고 있다. 작품으로는 데뷔작 『비명을 찾아서』 외에 『역사 속의 나그네』『파란 달 아래』『죽은 자들을 위한 변호』『한국의 자유주의』『한반도에 드리운 중국의 그림자』『프란체스카』 등이 있다.

장세정 논설위원 zhang@joongang.co.kr

장세정중앙일보 논설위원

중앙일보 논설위원 장세정입니다.

===

https://jmagazine.joins.com/monthly/view/309573

[새 연재] 복거일 소설 ‘이승만’ | 물로 씌여진 이름 (제1부 광복)

제1장 - [1] 워싱턴의 일요일

복거일(卜鉅一) / 조이스 진

글자크기글자크게글자작게|프린트

“여기 누워 있다 그의 이름이 물로 씌어진 사람이.” 죽음을 앞두고 스물여섯 살 키츠가 스스로 지은 비명이다. 다행히도, 키츠의 묘비엔 친구의 죽음을 애도한 셸리의 시구(詩句)가 새겨졌다. “그는 이제 그가 한때 아름답게 만들었던 아름다움의 한 부분이다.” 이제 내가 하려는 얘기는 그의 이름이 실제로 물로 씌어진 사람, 대한민국 건국의 지도자, 초대 대통령 이승만의 이야기다.

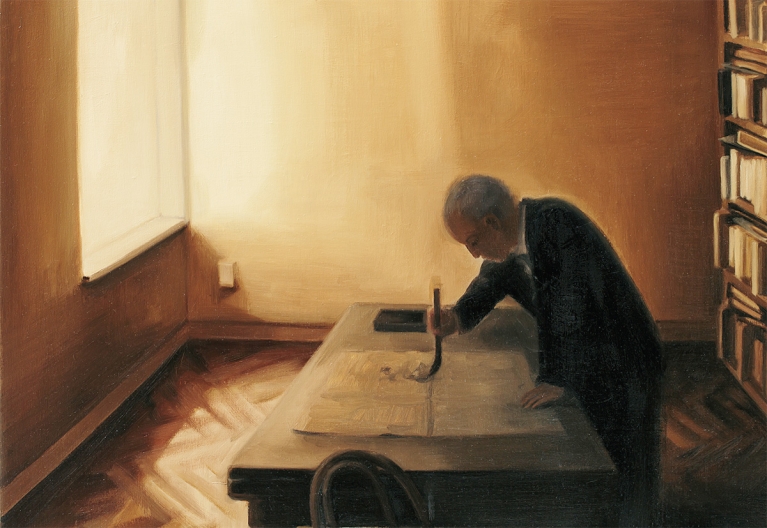

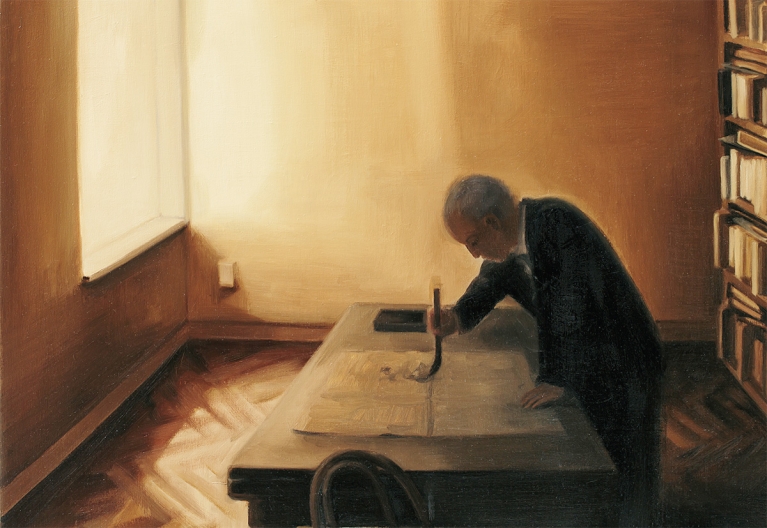

▎소설 속 유길준의 애국시를 붓글씨로 옮기는 우남 이승만. 우남은 정치적 허물도 있었지만 건국의 아버지로서의 역사적 공적은 사라지지 않는다. / 그림·조이스 진

1941년 12월 7일은 일요일이었다. 미국 수도 워싱턴 서북쪽 호바트 스트리트의 셋집에서 이승만(李承晩)은 뒷짐을 지고 창 밖을 살폈다. 둔덕 위에 자리 잡은 집의 이층이라, 시야가 탁 트였다. 굽이도는 로크 크릭 건너 옅은 안개 어린 국립동물원은 황량했다. 풍성했던 잎새를 떨군 나무들이 따스함이 느껴지지 않는 아침 햇살에 앙상한 몸을 덥히고 있었다. 동물들은 모두 우리로 들어갔을 터였다. 너른 초원에 군림하던 선조의 기억이 깨어날 때면 길게 울부짖던 사자도 우리 안에 웅크리고 있을 것이었다. 그의 집 좁은 뜰까지 찾아오던 새들도 발길이 뜸해졌다. 어느 사이엔가 북쪽 캐나다에서 남쪽 걸프 지역으로 가는 철새들의 행렬도 끊겼다는 것을 그는 깨달았다. 겨울이 깊어진 것이었다.

▎1910년 미국 프린스턴대에서 박사학위를 받을 때의 우남. 서른다섯 당시의 모습이다. / 사진·중앙포토

희망과 불안이 뒤섞여 어지러운 마음을 가라앉히려 애쓰면서, 그는 숨을 길게 내쉬었다. 국제 정세가 빠르게 바뀌고 있었다. 온 세계가 전쟁에 휘말려 드는 판국이었다. 놀랍게도, 그렇게 걱정스러운 상황 속에서 그는 자신의 조국 조선이 독립할 여지를 엿보고 있었다.

국제법을 전공하고 국제 정치에 밝은 터라, 그는 조선과 같은 약소국의 운명이 국제 정세에 의해 결정된다는 것을 잘 알았다. 일본과 같은 강대국의 통치는 조선 사람들의 의지와 힘만으로 흔들 수 없었다. 일본보다 더 강한 나라가 일본과 싸워서 이겨야, 비로소 조선에도 독립의 기회가 올 수 있었다. 그렇게 강한 나라는 미국 밖에 없었다. 일본의 군국주의적 팽창정책이 언젠가는 미국의 이익을 침해할 것이고, 두 나라의 싸움에서 궁극적으로 일본이 패배한다고 그는 믿었다. 그런 전망에 따라 그는 자신의 독립운동을 늘 미국의 상황에 맞추어 조율했다. 그리고 일본에 직접 도전하는 대신 국제사회에 조선의 존재와 독립의 당위성을 알리는 데 힘을 쏟았다.

그러나 조선 사람들이 독립운동의 주체가 되어야 한다고 믿는 독립운동가들에게 그는 너무 비굴하고 소극적이고 기회주의적이었다. 거의 스무 해 동안 그는 많은 독립운동가들로부터 증오와 비난을 받았다. 그가 받은 상처는 깊을 수밖에 없었고, 아직도 작은 충격에도 터져서 피를 흘렸다.

폐쇄적 중세 사회였던 일본은 미국의 강요를 받아 1854년에 개항했다. 그 뒤로 서양의 문물을 받아들여 근대 사회로 변신하기 시작했다. 놀랄 만큼 성공적인 근대화를 통해서 국력이 커지자, 일본은 이내 해외 팽창을 추구했다. 1894년의 청일전쟁에서 이겨 조선에 진출했고 대만을 얻었다. 1904년의 러일전쟁에선 서양의 강대국 러시아에 이겨 만주로 진출했다. 마침내 1910년엔 조선을 병합했다.

1931년엔 ‘만주사변’을 일으켜 만주를 점령했고 이듬해엔 청조의 마지막 황제 선통제(宣統帝)였던 푸이(溥儀)를 수반으로 한 ‘만주제국’을 수립해서 만주의 영구적 점령을 시도했다. 1937년엔 중국을 공격해서 중일전쟁을 일으켰다.

일본의 끊임없는 침략은 당연히 국제사회의 비난을 불렀다. 특히 일본군이 저지른 갖가지 만행은 국제적 분노를 일으켰다. 그러나 강력한 군사력을 확보한 일본을 국제사회가 실제로 응징할 길은 없었다. ‘만주사변’을 국제연맹(League of Nations)이 조사해서 비판하자, 일본은 오히려 1933년에 국제연맹을 탈퇴했다.

유럽의 정세 변화도 일본을 도왔다. 일본이 국제연맹을 탈퇴하자, 히틀러의 지도 아래 재무장을 시작한 독일이 바로 국제연합을 탈퇴했다. 일본이 중국 본토를 침략한 지 반년이 채 되지 않은 1937년엔 무쏠리니가 이끄는 이탈리아가 아프리카로 진출하면서 국제연맹에서 탈퇴했다. 마침내 1939년 9월 독일이 폴란드를 침입해서 제2차 세계대전이 일어났다. 강력한 독일 군은 프랑스를 쉽게 점령했고 서유럽을 장악했다. 이제 섬나라 영국만이 굴복하지 않고 독일에 저항하고 있었다.

1937년에 반 코민테른 협정을 맺었던 독일, 일본 그리고 이탈리아는 1940년 경제와 군사 분야에서 10년간 협력한다는 조약을 맺었다. 이 ‘삼국동맹’을 통해서 독일은 유럽, 이탈리아는 북아프리카, 그리고 일본은 동아시아에서 확보한 이익을 상호 인정을 통해서 확고히 했다. 아울러, 미국이 유럽이나 동아시아에 군사적으로 개입하면, 세 나라는 서로 도와주기로 약속했다. 이 동맹은 일본의 국제적 위상을 한껏 높였고 일본의 해외 팽창 정책에 힘을 실어주었다.

1941년 4월 일본은 소련과 중립조약을 맺어, 중일전쟁에 주력할 수 있게 되었다. 1941년 6월 독일이 소련을 침공하면서, 일본의 처지는 더욱 좋아졌다. 일본은 독일의 간청을 들어주어 소련을 공격할 수도 있었고 남쪽으로 진출할 수도 있었다. 일본은 소련에 대한 공격을 유보한 채 남쪽으로 진출하기로 잠정적으로 결정했다.

일본의 궁극적 목표는 ‘대동아공영권(大東亞共榮圈)’의 구축이었다. 일본을 중심으로 조선, 만주, 중국 본토, 프랑스령 인도차이나, 말라야, 버마, 필리핀 및 네덜란드령 동인도(인도네시아)를 아우르는 광대한 동아시아 지역이 하나로 뭉쳐서 일본의 지도 아래 번영하자는 얘기였다. 일본은 이미 조선, 만주 및 중국 동부해안 지역을 점령했고 비시 정권의 양해 아래 프랑스령 인도차이나에 남방 진출의 군사적 거점을 마련한 상태였다.

“다음 행보는?” 구름 몇 점 서풍에 쓸리는 겨울 하늘을 무심한 눈길로 살피면서, 이승만은 소리 내어 생각했다. 그의 마음은 어느새 일본의 다음 행보로 옮겨가고 있었다. 온 세계가 숨을 멈춘 채 일본의 전략적 선택을 기다리는 판이었다. 실제로 일본의 선택에 세계의 운명이 걸려 있었다.

일본으로선 네덜란드령 동인도를 장악하는 것이 긴요했다. 그곳은 자원이 풍부했고, 무엇보다도, 석유가 많았다. 지난여름 일본이 인도차이나로 진출하자, 미국은 일본에 대한 원유와 가솔린의 수출을 금지했다. 일본의 치명적 약점을 찌른 것이었다. 석유는 가장 긴요한 전쟁 물자인데, 일본은 석유를 대부분 미국에 의존하고 있었다.

네덜란드령 동인도를 장악하려면, 일본은 먼저 말라야와 싱가폴을 점령해야 했다. 이것은 영국은 물론 미국과의 전쟁을 뜻했다. 미국은 일본이 인도차이나로 진출한 것을 용인할 수 없음을 이미 일본 재산의 동결로 분명히 했고, 일본군의 철수를 강력하게 요구하고 있었다.

“흠, 인도차이나에서 물러나진 않겠지,” 그는 자신의 판단을 자신에게 밝혔다. “물러나지 않는 게 아니라, 물러나지 못하는 거지.”

일본의 사정과 정책 결정 과정을 잘 아는 이승만은 일본이 인도차이나로부터 물러나지 않으리라고 진작에 결론을 내린 터였다. 일본의 지도자들이 미국과 영국을 상대로 한 싸움에서 이길 수 있다고 여겨서 그런 것은 아니었다. 실은 대부분의 지도자가 경제력에서 압도적으로 우세한 미국과의 전쟁은 승산이 없다는 것을 알고 있었다. 그러나 지금 일본은 합리적인 지도자들이 이끌 수 있는 나라가 아니었다.

▎하버드대 석사과정 재학 시절의 이승만(뒷줄 맨 왼쪽 )과 그의 급우들. 가운데 앉은 인물은 브라운대에서 초빙된 국제법 담당 객원교수 윌슨이다. / 사진·중앙포토

지금 일본을 뒤덮은 것은 광기 어린 국수주의였다. 그런 상황은 필연적으로 군부의 독재를 불렀다. 그리고 군부를 실질적으로 움직이는 것은 급진적인 젊은 장교들이었다. 1932년 정우회(政友會)의 이누가이 쓰요시(犬養毅) 수상이 군부정권을 요구하는 해군 장교들에게 암살되자, 해군 대장 사이토 마코토(齋藤實)가 내각을 조직했다. 다수당 당수가 조각하는 ‘헌정의 상도’가 무너지고 군부가 권력을 직접 행사하기 시작한 것이었다. 수상을 암살한 테러리스트들은 ‘잘못된 방법을 선택한 애국자’로 여겨졌다.

1936년 2월 26일엔 도쿄 주둔 제1사단의 초급 장교가 부하들을 이끌고 반란을 일으켜서 군부독재 정권을 세우려 했다. 그들은 정부와 군부의 우두머리들을 많이 죽였지만, 오카다게이스케(岡田啓介) 수상을 암살하는 데는 실패했다. 히로히토(裕仁) 천황은 반란이 궁극적으로 자신의 권위에 대한 도전이라 판단하고 계엄령을 내리고 해군 연합함대를 도쿄만에 집결시켰다. 그리고 군부에 반란을 진압하라는 명령을 내렸다. ‘2·26사건’은 쉽게 진압되었으나, 군부의 절대적 우위는 공식적이 되었고 해외 팽창정책이 구체화되었다.

군부가 실질적 독재자가 되자, 직업 군인들은 제복을 입은 관료들이 되었고 관료적 세계관과 행태를 지니고 자기 이익을 추구하기 시작했다. 그들은 자신들의 존재를, 특히 군대가 쓰는 막대한 자원을, 정당화하는 일에 마음을 쓰게 되었다. 그래서 그들은 끊임없이 이웃 나라들을 침공해서 자신의 존재를 정당화하려 시도했다.

이제 군부의 국수주의적 세계관과 해외 팽창 정책을 막을 세력은 일본에 없었다. 합리적이고 온건한 정책을 추진하려는 정치가나 군부 지도자들은 젊은 장교들에 의한 암살을 걱정해야 했다. 절대적 권위를 지닌 히로히토 천황은 비교적 합리적이고 온건해서 외교적 해결을 강조했지만, 그도 이제는 권력을 장악한 국수주의 자들에게 끌려가고 있었다. 지난 10월에 고노에 후미마로(近衛文磨) 수상이 물러나고 현역 육군 대장인 도조 히데키(東條英機)가 내각을 구성한 것은 이런 사정을 상징했다.

“문제는 미국이 아직….” 씁쓸하게 입맛을 다시면서, 그는 손가락으로 창문을 가볍게 두드렸다. 문제는 미국이 지금 일본과 싸울 준비가 전혀 안 되었다는 사실이었다. 미국은 원래 고립주의 조류가 강한 나라였다. 대서양으로 유럽과 그리고 태평양으로 아시아와 떨어진 터라, 먼 대륙의 일에 말려들 필요가 없다고 생각하는 사람들이 많았다. 100년 넘게 이어진 ‘몬로 독트린’은 이런 조류를 반영하면서 그것에 전통의 후광을 부여해왔다.

다음엔 미국 정부는 일본과 되도록 싸우지 않는다는 정책을 펴왔다. 영국의 식민지로 시작했고 유럽과 여러모로 관계가 깊었으므로, 미국은 아시아보다는 유럽을 훨씬 중요하게 여겨왔다. 히틀러가 이끈 독일이 서유럽을 장악하자, 미국은 외롭게 버티는 영국을 구원하는 데 힘을 쏟았다. 올여름에 독일이 소련을 침공한 뒤엔, 소련을 원조하는 데 큰 자원을 쓰고 있었다. 그래서 미국 정부는 독일에 대항하는 데 주력하면서 일본과의 대결은 되도록 미룬다는 전략을 채택했다.

셋째, 미국은 일본과 싸울 만한 군사력을 갖추지 못했다. 오래 전쟁을 준비해온 일본과 달리, 미국은 군비가 부실했다. 특히 해군력이 부족했다. 미국은 지리적으로 대서양과 태평양을 함께 지배해야 했으므로, 해군력이 분산되었다. 유럽의 전쟁에 실질적으로 개입한 터라, 미국은 대서양 함대를 강화했고, 자연히 태평양 함대는 전력이 크게 약화되었다.

이미 인도차이나에 진출했으므로, 일본이 말라야와 싱가폴을 공략하고 네덜란드령 동인도를 점령해서 ‘대동아공영권’을 실현하겠다고 나서리라는 것은 확실했다. 그러면 미국은 일본에 대해 선전포고를 할 것이었다. 그 다음이 문제였다. 현실적으로, 미국은 일본 본토를 공격하거나 동남아시아에서 일본군과 싸울 준비가 안되었다. 일본과 미국이 싸우면, 궁극적으로 미국이 이기리라는 것은 모두 알고 있었다. 그러나 역사는 그렇게 정해진 ‘궁극적 결과’를 향해 전개되는 것은 아니었다.

‘일본이 예상보다 쉽게 남방으로 진출해서 ‘대동아공영권’을 기정사실로 만들면, 과연 미국이 일본과 적극적으로 싸울까?’ 이것이 이승만이 자신에게 줄곧 던진 물음이었다. 미국이 아시아에서 지닌 이익은 자신의 보호령인 필리핀에서 누리는 우월적 지위뿐이었다. 만일 일본이 필리핀을 비롯한 태평양 지역의 미국의 이익을 존중한다면, 미국으로선 피를 흘리면서 강력한 일본과 긴 전쟁을 할 마음이 나지 않을 터였다. 승승장구하는 독일군으로부터 영국과 소련을 구하는 데 힘을 쏟아야 하는 처지에선 더욱 그러할 터였다. 분열된 국론을 통일하고 국회의 승인을 받아 일본과의 전쟁을 시작해서 막대한 전비를 지출할 만한 지도력을 루스벨트 대통령과 그의 후임자가 발휘할 수 있으리라고 장담할 사람은 드물었다.

그런 사정을 고려하면, 일본이 동남아시아를 병탄하고 미국이 일본에 선전포고를 하더라도, 전쟁은 치열하게 벌어지지 않을 수도 있었다. 실제로 전쟁 초기의 유럽이 그랬었다. 1939년 9월 독일이 폴란드를 침공한 뒤 7개월 동안 독일과 프랑스 사이엔 싸움이 거의 없어서 ‘가짜 전쟁(Phony War)’이라 불렸다. 만일 독일이 소련과의 전쟁에서 이긴다면, 일본과 미국 사이에 그런 상황이 나올 가능성은 부쩍 커질 터였다. 그리고 지금 독일군은 모스크바 가까이 진격한 참이었다. 그렇게 되면 일본의 동남아시아 점령은 기정사실로 굳어질 터였다.

이것이 이승만이 걱정하는 역사의 시나리오였다. 국수주의 전통을 지닌 전체주의 국가인지라, 일본은 끝없이 해외로 팽창하려 하며 궁극적으로 태평양 건너편 미국을 공격하리라고 그는 믿었다. 실은 그런 믿음을 밝힌 <일본내막기(Japan Inside Out)>를 지난 6월에 출간한 터였다. 그러나 일본이 마지막 순간에 영악한 전략을 추구해서 미국과 타협한다면, 두 나라는 시간적 제한 없이 공존할 수도 있었다.

그렇게 되면, 물론 조선은 독립할 수 없고 차츰 일본에 동화되어갈 것이었다. 조선에 대한 일본의 엄중한 통제는 일본에서 군국주의가 득세하면서 더욱 강화되었다. 조선어 사용을 억제하고 일본어 사용을 적극 권장하고 ‘창씨개명(昌氏改名)’으로 사람들의 성과 이름까지 바꾸는 지경이었다. 이대로 한 세대가 더 지난다면 조선 사람들은 일본에 많이 동화되어, 독립하려는 의지가 약해질 터였다. 민족은 영원하다고 하지만, 길게 보면, 조선 민족의 운명도 시간과의 싸움이었다.

이승만이 우울한 상념에 잠긴 시각, 워싱턴 도심의 해군성 통신국 사무실에선 번역과장 직무대행 앨윈 크레이머 소령이 일과를 시작하고 있었다. 그는 일본에서 3년 동안 일본어를 배운 일본어 전문가였다. 그의 책상에 놓인 문서는 도쿄의 일본 외무성이 워싱턴의 주미대사관에 보내는 암호 전문들을 해군 정보부대가 도청해서 해독한 것이었다. 당시 미국은 일본 외교관들이 쓰는 암호를 거의 다 해독하고 있었다.

▎우남은 1920년 상해임시정부의 초대 대통령을 맡았다. 사진은 1920년 12월 28일 열린 우남의 상해 부임 환영식. / 사진·중앙포토

크레이머는 그 문서를 이내 알아보았다. 그 동안 그는 노무라 기치사부로(野村吉三郞) 주미 대사와 외무성 사이에 오간 전문들을 줄곧 살펴온 터였다. 그 문서는 미국이 낸 마지막 제안에 대한 일본의 최종 답변이었다. 원래 14개 부분으로 되었는데, 처음 13개 부분은 어제 도착했고 마지막 부분이 오늘 새벽에 도착한 것이었다.

지난 4월 코델 헐 미국 국무장관은 노무라 대사에게 ‘협상의 기초’를 제시했다. 일본이 무력 정복 정책을 포기하고 미국이 제시한 4개 원칙을 받아들이라는 얘기였다. 4개 원칙은 1) 모든 국가의 영토적 일체성과 주권의 존중, 2) 다른 나라들의 내정에 간섭하지 않는다는 원칙의 지지, 3) 상업적 기회의 평등을 포함한, 평등의 원칙의 지지, 그리고 4) 현재 상황이 평화적 수단에 의해 변경되는 것을 제외하고는, 태평양에서의 현재 상황을 흔들지 않을 것이었다.

그러나 일본이 그렇게 양보할 뜻이 없었으므로, 협상은 나아가지 못했다. 그 사이에 일본은 남방으로의 진출을 위해 계속 준비하고 있었다. 마침내 11월 26일 헐은 노무라에게 현안에 대한 미국의 입장을 분명히 밝힌 문서를 보냈다. 뒤에 ‘헐 문서(Hull Note)’로 알려지게 된 이 문서는 10개 사항을 다루었다. 그래서 ‘10개조(Ten Points)’로도 알려졌다. 이제 미국의 입장과 제안에 대한 일본의 분명한 답변이 나온 것이었다.

크레이머는 실망과 안도가 뒤섞인 마음으로 그 문서의 마지막 문장을 거듭 읽었다. ”미국 정부의 태도를 고려해 볼 때 일본 정부로서는 이후의 협상들을 통해 합의에 이르는 것이 불가능하다고 판단할 수밖에 없다는 것을 이 문서를 통해서 미국 정부에 통보하게 된 것을 일본 정부는 유감스럽게 생각한다.”

그는 한숨을 길게 내쉬고서 어제 받은 앞 부분에 마지막 부분을 합쳐서 온전한 문서를 만들었다. 그리고 서둘러 사무실을 나왔다. 해군장관, 국무장관 그리고 대통령에게 도청 문서를 전달하는 것이 그의 임무였다. 긴박하게 돌아가는 상황에 맞추어진 듯, 그의 걸음이 저절로 빨라졌다. 그는 9시40분에 백악관에 들렀고 9시 50분에 헐 국무장관의 사무실에 닿았고 9시55분엔 직속 상관인 프랭크 녹스 해군장관에게 문서를 직접 전달했다.

10시 정각에 루스벨트 대통령의 해군 보좌관 존 비어덜 대령은 크레이머가 가져온 문서를 대통령에게 올렸다. “대통령님, 일본 외무성이 주미 대사에 보낸 훈령입니다. 마지막 부분입니다.”

“고맙네, 존.” 루스벨트는 문서를 받아 읽기 시작했다. 찬찬히 14부를 거듭 읽고 나서, 그는 무겁게 고개를 저었다. “존, 일본 사람들이 협상을 단절하겠다는 얘기 같은데.”

“예, 대통령님. 그런 것 같습니다,” 비어덜이 조심스럽게 대답했다.

루스벨트는 천천히 고개를 끄덕였다. “하지만 외교 관계의 단절은 아니잖은가?”

사흘 전 그는 일본 외무성이 주미 대사관에 암호와 관련된 문서와 기계를 파기하라고 지시한 전문에 관해 비어덜로부터 보고받은 터였다. 그래서 선전포고도 아니고 외교 관계의 단절도 아닌 14부의 내용은 일본이 벼랑 끝에서 한 걸음 물러선 것처럼 보였다. 대통령의 뜻밖으로 온건한 반응에 놀라, 해군 보좌관은 황급히 고개를 끄덕였다. “예, 대통령님. 외교 관계의 완전 단절은 아닌 것 같습니다.”

크레이머가 도청 문서를 정리하던 시각, 일본 대사관에선 서기관 오쿠무라 가쓰조가 정신 없이 타자를 치고 있었다. 도고 시게노리(東鄕茂德) 외상은 노무라 대사에게 ‘헐 문서’에 대한 일본의 최종 답변을 보내면서, 극도의 보안을 당부했다. 그래서 헐 국무장관에게 건넬 문서를 작성할 때 타자수를 쓰지 말고 외교관이 직접 타자하라고 지시했다. 주미 대사관에서 타자를 칠 줄 아는 외교관은 오쿠무라 뿐이었다. 노무라 대사가 어깨 너머에서 바라보고 있어서, 오쿠무라의 마음은 더욱 다급했고 실수는 늘어났다. 게다가 전문 해독 요원들이 늦게 출근해서, 14부의 해독에서 일본 대사관은 도청한 미국 정보 기관보다 오히려 늦었다. 타자가 서툰데다 오역도 있어서, 오쿠무라는 미국 국무부에 넘길 대본을 다시 쳐야 했다.

거실 한쪽 식탁에서 간단한 아침 식사를 마치자, 이승만은 다시 2층 서재로 올라왔다. 오늘은 일요일이었지만, 아내 프란체스카가 감기에 걸렸고 그도 감기 기운이 있어서, 교회에 가지 않고 집에서 기도로 대신했다.

관심 있는 기사들을 오려낸 신문지들을 책상위에 펴놓고서, 그는 벼루에 먹을 갈기 시작했다. 두 해 전 하와이에서 워싱턴으로 이사한 뒤, 거듭된 좌절들로 아프고 어두운 마음을 달래려고 그는 오랫동안 잡지 않았던 붓을 잡았다. 젊은 시절 감옥에 갇혔을 때, 그는 모진 고문으로 몸이 처참하게 상했다. 가까스로 처형을 면하고 여러 해 만에 풀려났지만, 후유증이 심해서 붓을 잡을 수 없었다. 늙어서 다시 붓을 잡으니, 옛적 필치가 나올 리 없었다. 그래도 꾸준히 썼더니 상당히 나아져서, 요즈음은 서도를 즐기고 있었다.

천천히 먹을 가는 그의 입가에 야릇한 웃음이 어렸다. ‘내가 과거에 붙었다면, 내 인생은 어떠했을까?’ 붓글씨는 철이 들기 전부터 배웠다. 조선조 말기에 양반의 후예로 태어난 그에게 그것은 자연의 이치와 같았다. 한문으로 글을 잘 짓고 붓글씨를 잘 써야 과거에 붙어 관리가 될 수 있었다. 몰락한 선비의 외아들이었으므로, 그는 과거에 붙는 것을 삶의 목표로 삼았다. 열세 살 나던 1887년부터 과거를 보았으나 거듭 떨어졌다. 그러다가 1894년 갑오경장으로 과거가 폐지되었다. 이미 결혼해서 가장이 된 그에게 생계도 전망도 사라진 것이었다.

그때 서당 친구인 신긍우(申肯雨)가 이승만에게 감리교 선교사들이 세운 배재학당에 나오라고 권했다. 기독교에 귀의해서 배재학당에 다니던 신긍우는 서양 문물을 익히고 외국어를 공부해야 한다고 역설했다. 친구의 강권에 마지못해 나간 배재학당에서 이승만은 새로운 지식을 얻고 새로운 세상을 만났다. 그리고 개화를 열렬하게 지지하게 되었다. 양녕대군의 17대손이라는 사실을 무엇보다도 자랑스럽게 여기고 과거에 붙어 관리가 되는 것을 삶의 목표로 삼았던 젊은이가 사회를 혁명적으로 바꾸려는 급진주의자가 된 것이었다.

‘그랬다면, 내 처지가 지금보다 나았을까?’ 먹을 갈던 손길을 멈추고, 그는 초라한 서재를 둘러보았다. 가난한 지식인이 주인임을 작은 서재는 말해주었다. 평생을 이국에서 떠돌면서 조국의 독립을 위해 일한 사람이 가난하지 않다면 이상할 터였다. 그는 천천히 고개를 저었다. 왕조가 바뀐 것이 아니라 아예 나라가 망했는데, 과거에 붙었든 떨어졌든, 벼슬을 했든 아니했든, 선비가 선비답게 살 길은 없었다. 그가 신 학문을 배워서 해외에서 조국의 독립을 위해 애쓴 것은, 생각해보면, 큰 행운이었다.

그래도 지금 그의 처지는 너무 어려웠다. 조선이 독립할 가능성은 점점 줄어들고 있었다. 기다림에 지쳐서, 미국 동포들의 마음도 독립운동으로부터 멀어지고 있었다. 어려운 처지에서도 독립운동을 위해 꾸준히 성금을 내면서 그를 지지했던 사람들이 이제는 그에게 이룬 것은 없고 돈만 축냈다고 비난하고 있었다. 며칠 있으면, 예순 일곱인데, 편한 마음으로 몸을 누일 집 한 칸 없었다. 그는 어깨를 폈다. 그리고 새삼스럽게 자신에게 일렀다, “독립운동은 조급한 사람들은 할 수 없는 게임이지.’

조국의 독립을 위해 평생을 바친 그가 늙은 나이에 새삼 깨달은 교훈이 있다면, 바로 그것이었다. 1919년에 해외와 본국에서 독립운동이 거세게 일어나고 이듬해에 대한민국 임시 정부가 세워졌을 때, 모두 그리 멀지 않은 미래에 조국이 독립할 수 있으리라고 믿었다. 지금 돌아보면, 참으로 순진한 생각이었다. 순진했던 만큼, 열의도 높았다. 이제 지혜가 생겼지만, 열의는 많이 줄어들었다.

아래 층에서 프란체스카의 밭은 기침 소리가 났다. ‘내가 죽으면…’ 나오던 한숨을 그는 급히 잘랐다. 오스트리아가 독일에 합병되어 나치 천하가 되었으니, 프란체스카는 자기 고향으로 돌아가기도 어려웠다. 저축한 것도 없으니, 여기서 살기도 어려웠다. 막막한 심정으로 그는 먹을 가는 손에 힘을 주었다.

먹을 다 갈자, 그는 너덜거리는 신문지를 바로 폈다. 그리고 조심스럽게 먹물에 붓을 적셨다. 묵향이 코에 닿으면서, 마음이 문득 편안해졌다. 옛날 생각이 나면서, 향수가 가슴에서 시리게 물결쳤다. 그래도 붓끝의 탄력이 손에 전해오면서, 익숙한 즐거움이 마음을 밝혔다.

“구월구일 망향대 타석타향송객배,” 첫 연을 낭송하고서, 그는 신문지에 붓을 댔다.

九月九日望鄕臺

他席他鄕送客杯

人情已厭南中苦

鴻雁那從北地來

중구(重九) 명절 망향대에 오르니

옆자리는 다른 고향으로 길손 보내는 술자리다.

사람 마음은 남쪽 땅 고생에 물렸는데

기러기들은 어이 북녘에서 오는가.

당의 시인 왕발(王勃)의 ‘촉중구일(蜀中九日)’이었다. 나이 들수록 마음에 깊이 들어오는 시였다. 오래전에 떠난 고국을 향한 그리움의 물살이 가슴을 시리게 훑는 것을 느끼면서, 그는 자신이 쓴 글씨를 비판적 눈길로 살폈다. 그리고 천천히 고개를 끄덕였다. 이제 젊을 적 글씨는 나올 수 없었다. 늙는 것은 서러웠다. 해놓은 일 없이 늙는 것은 더욱 서러웠다.

붓을 내려놓고, 그는 동물원 너머 서쪽 하늘을 바라보았다. 그리로 가고 또 가면, 고국이 있었다. 살아서 돌아가지 못할 고국이 있었다. 물론 여기서 죽으면, 여기 묻힐 터였다. 설령 죽어서 돌아갈 수 있다 하더라도, 마다할 터였다. 어려서 죽은 외아들을 외지에 홀로 남겨 놓고 아비 혼자 돌아갈 수는 없었다.

그의 외아들 태산(泰山)은 1905년에 아버지를 찾아 미국으로 왔다. 그러나 그는 조지워싱턴 대학에 다니던 참이라, 어린 아들을 데리고 있을 수 없었다. 그래서 필라델피아에 사는 부유한 가정에 맡겼는데, 이듬해 2월에 디프테리아에 걸려 필라델피아 시립병원에서 죽었다. 그가 전보를 받고 필라델피아에 갔을 때, 태산은 이미 화장되어 묻힌 뒤였다. 어린 자식을 잃은 슬픔이야 새삼 말할 것도 없지만, 6대 독자였던 그로선 대를 잇지 못했다는 죄책감도 작지 않았다. 이승만은 프린스턴 대학에서 박사학위를 받고 귀국한 뒤 두 해만에 부인 박씨와 이혼했다.

그가 먹물 젖은 신문지를 걷어내고 새 신문지를 까는데, 프란체스카가 차 쟁반을 들고 올라왔다. 쟁반을 탁자에 내려놓더니, 그녀가 웃음 띤 얼굴로 말했다. “파피, 글씨 써요?”

“그래요, 마미.” 신문지를 손으로 다독거리면서, 그도 웃음으로 대꾸했다. 아내가 따라 준 홍차를 한 모금 마시고서, 그는 붓을 잡았다. 그리고 힘차게 휘둘렀다.

歲暮終南夜

孤燈意轉新

三年遠遊客

萬里始歸人

國弱深憂主

家貧倍憶親

梅花伴幽獨

爲報雪中春

그는 단숨에 쓰고서 허리를 폈다.

“파피, 정말로 멋지네요.” 프란체스카가 감탄했다. 그녀는 물론 한자를 읽지 못했고 붓글씨도 써 본 적이 없었다. 그래도 그가 붓글씨를 쓸 때마다 옆에서 구경하면서 뜻을 들어온 덕분에, 요즈음엔 좀 감식안이 생긴 듯했다. 남편이 붓을 잡으면, 그녀 얼굴이 밝아졌다. 남편이 붓글씨를 쓰기 시작한 뒤로 마음의 평정을 되찾은 것이 그저 고마운 모양이었다.

“많이 쓰니까, 좀 나아졌어요.” 아내가 건넨 찻잔을 받으면서, 그도 밝은 목소리를 냈다.

“파피, 이 시는 다섯 자에 여덟 줄이니, 오언율시(五言律詩)네요?” 그녀가 조심스럽게 말하고서 그의 얼굴을 살폈다.

“맞아요, 오언율시.” 그는 자신이 하는 일은 사소한 것까지 관심을 갖고 지켜보는 아내가 고맙고 든든했다. “이제 마미도 전문가가 됐네요.”

가벼운 농담을 나누며 두 사람은 모처럼 밝은 웃음 소리를 냈다.

“파피, 이 시는 무슨 뜻이에요?”

“이 시는,” 그는 신문지를 가리켰다. “유길준(兪吉濬)이라는 애국자의 시에요. 제목은 ‘미주에서 돌아와 남산 아래에 구금되어(自美洲歸拘南山下)’인데….”

그녀가 진지한 얼굴로 고개를 끄덕였다. 그녀에게 ‘애국자’라는 말은 특별했다. 자기 남편을 규정하는 말이 바로 애국자였다.

“유길준 선생은 조선이 개항을 해서 서양문물을 받아들이기 시작했을 때, 앞장선 분들 가운데 한 분이셨어요. 그래서 벼슬도 그만두고 세 해 동안 미국에서 공부하고 유럽을 시찰했어요. 그리고 조국을 근대화하겠다는 꿈을 안고 돌아왔어요.”

차를 한 모금 마시고서, 그는 말을 이었다, “당시 조선에서 권력을 잡은 세력은 개화에 반대하는 세력이었어요. 그 세력은 당연히 유 선생을 경계했지요. 그래서 남산 아래 자택에 가두었어요. 나라 바깥의 사정을 다른 사람들에게 알리지 못하게 한 것이죠. 그러니 유 선생의 가슴이 어떠했겠어요? 세상은 빠르게 바뀌는데, 이웃 일본은 먼저 개화해서 강대국이 되어 가는데, 우리 조선만….”

그녀가 무겁게 고개를 끄덕이고 빈 찻잔을 받아 들었다.

“집에 갇혀서 세 해 동안 지내니, 얼마나 울적했겠어요? 그 심정을 드러낸 시가 바로 이 시에요.” 그는 신문지를 가리켰다.

그녀가 힘주어 고개를 끄덕이고서 따뜻한 차를 채워 다시 내밀었다.

“세모종남야. 그러니까, 섣달 그믐날 남산의 밤이로다.” 그는 맨 오른쪽 줄을 가리켰다.

그녀가 고개를 끄덕이고 한걸음 다가서서 글자를 들여다보았다.

“고등의전신. 외로운 등불에 마음은 오히려 새롭다. 삼년원유객. 세 해 동안 나그네로 멀리 떠돌았노라.”

그녀가 셋째 줄 첫 자인 석삼 자를 가리켰다.

“파피, 이 글자가 셋을 뜻하죠?”

그는 껄껄 웃으면서 고개를 끄덕였다. “맞아요. 마미가 이젠 한자를 아네요.”

아내에 대한 고마움이 그의 가슴을 적셨다. 석삼 자의 뜻이야 짐작하기 어려운 것은 아니었지만, 그래도 남편이 하는 일에 관심이 없다면, 낯선 글자들이 눈에 들어올 리 없었다. 그녀는 남편이 하는 일마다 관심을 갖고 도움이 되려 애썼다. 해외 동포들은 독립운동 지도자인 이승만이 외국여자와 결혼한 것을 좋게 여기지 않았다. 그러나 그녀는 남편에 대한 사랑을 그의 조국 조선으로 넓혔다. 조선 사람들을 반가워하고 조선의 습속을 되도록 따르려 했다. 그래서 한복을 즐겨 입었고 김치와 고추장을 담아 손님 대접을 했다. 그래서 사람들은 차츰 그녀를 받아들이고 따르게 되었다. 수줍게 웃으면서, 그녀는 신문지에 쓰인 글자들을 살폈다. 그리고 넷째 줄 마지막 글자인 사람인 자를 가리켰다.

“사람?”

입을 벌리고 감탄하면서, 이승만은 한 팔로 그녀를 안았다. “마미, 고맙소.” 그녀가 두 팔로 그를 꼭 껴안았다가 풀었다. “다음 구절들을 해석해주세요.”

“이 구절은 만리시귀인. 이제 만리를 돌아온 사람이어라. 국약심우주. 나라가 약하면, 임금을 깊이 걱정하고. 가빈배억친. 집이 가난하면, 부모를 곱절 그리도다. 매화반유독. 매화는 나의 깊은 외로움을 벗하느니. 위보설중춘. 눈 속에서도 오는 봄을 알리도다.”

은은한 웃음이 어린 얼굴로 그녀는 그의 해석을 새기고 있었다. “마지막 구절이 특히 좋네요. 매화는 나의 깊은 외로움을 벗하느니, 눈 속에서도 오는 봄을 알리도다.”

“그렇죠? 속이 답답할 때, 이 시를 읊으면, 가슴이 좀 트이는 듯해요.”

그녀가 안쓰러운 눈길로 그의 얼굴을 부드럽게 더듬었다. 평생 조국을 위해 노력하고도 이룬 것이 없어서 늘 쓸쓸한 독립운동가의 마음을 그녀는 헤아리는 것이었다. “그 애국자는 집에 오래 갇혔었나요?”

“꽤 오래 갇혔어요. 그때 서양에서 보고 배운 것을 쓰기 시작했어요. 그리고 꼭 십 년 뒤에 책으로 펴냈어요. <서유견문(西遊見聞)>이라는 책인데, ‘서양을 돌아다니면서 보고 들은 것들을 적은 책’이란 뜻이오.”

“파피가 감옥에 갇혀서 <독립정신>을 쓴 것과 같네요.”

이승만은 웃음을 지으면서 고개를 끄덕였다. “지식인은 갇히게 되면, 글을 쓰게 되는 모양이오. <서유견문>은 참으로 훌륭한 책입니다. 조선 사람이 쓴 글 가운데 으뜸입니다. 나도 감명을 받았어요.”

“그 애국자께선 아직 살아 계신가요?”

“돌아가셨어요. 조선이 독립을 잃은 뒤 몇 해 뒤에 돌아가셨어요. 그분 아우님이 나와 함께 한성 감옥에 있었어요. 그리고 그분 아드님이 나의 동지인데, 지금 조선에 있어요.” 젊은 시절을 회상하는 이승만의 얼굴에 아쉬움과 그리움이 어렸다.

유길준의 동생 유성준(兪星濬)과 아들 유억겸(兪億兼)은 이승만의 충실한 후원자들이었다. 특히 1925년에 이승만이 하와이에서 만든 ‘동지회’의 국내 지부 격인 ‘흥업구락부(興業俱樂部)’를 창설하고 운영하는 데 공이 컸다. 흥업구락부는 경제단체로 위장한 독립운동 단체였는데, 주로 기호 지역의 기독교 인사들로 구성되었다. 신망 높은 민족지도자인 이상재(李商在)를 중심으로 하여 윤치호(尹致昊), 유성준, 신흥우(申興雨), 유억겸, 이갑성(李甲成), 안재홍(安在鴻), 김준연(金俊淵), 최현배(崔鉉培) 등이 참여했다. 1927년 이상재가 타계하고 몇 해 뒤 흥업구락부의 설립과 운영을 실질적으로 주도했던 신흥우가 탈퇴하자 활동이 줄어들었는데, 1938년에 일본 경찰에 탐지되어 해체되었다. 남편의 안색을 살핀 프란체스카가 차 쟁반을 챙겨 들었다. “파피, 그럼 글씨 더 쓰세요. 나는 이 마지막 구절이 정말로 좋아요. 눈 속에서도 오는 봄을 알리도다.”

▎1920년대 미국의 무선 정보수집과 암호해독 작업은 뉴욕의 ‘검은 방(Black Room)’에서 이뤄졌다.

이승만이 붓글씨로 울적한 마음을 달래던 시각, 미국 국무성에선 헐 국무장관, 육군을 관장하는 헨리 스팀슨 전쟁장관과 녹스 해군장관이 상황을 논의하고 있었다.

“이 전문이 뜻하는 것은 분명합니다.” 헐이 탁자에 놓인 일본의 답변서 전문을 손가락으로 찍듯이 가리켰다. “일본은 줄곧 우리를 속여 왔어요. 이것을 답변서라고 내놓다니. 일본은 지금 악마의 짓거리를 계획하고 있어요.”

녹스가 무겁게 고개를 끄덕였다. “맞는 얘기입니다. 일본이 해온 짓들에선 고약한 냄새가 납니다.”

스팀슨은 팔짱을 낀 채 앞에 놓인 전문을 탐탁지 않은 눈길로 내려다보고 있었다. 그에겐 내용보다 출처가 문제였다. “신사들은 상대의 우편물을 읽지 않는다”는 것이 그의 신조였다. 그리고 그런 신조를 국가 정보수집에도 적용했다. 1920년대에 미국의 무선 정보수집과 암호 해석사업은 ‘검정 방(Black Chamber)’에서 수행했다. 뉴욕에 자리 잡은 비밀 준공식(semiofficial) 기구로 국무부와 전쟁부의 공동 지원을 받았다. 1929년 스팀슨이 허버트 후버 정권의 국무장관이 되자, 국무부는 ‘윤리적 이유’를 들어 ‘검정 방’에 대한 지원을 중단했다. 당연히, 미국의 잠재적 적국들에 대한 비밀 정보 수집은 크게 위축되었다. 도청으로 얻은 정보의 중요성을 인정하게 된 지금도 그는 그런 정보를 이용할 때면 흔쾌하지 못했다.

“비록 말은 협상을 단절하겠다는 것이지만, 실질적으로는 평화 관계를 단절하겠다는 것이잖아요? 그동안 우리로선 전쟁을 피해보려고 양보할 것은 다 양보했는데….” 헐이 쓰디쓰게 말했다.

“그나마 해군이 육군의 징고이스트(극단적 국수주의자)들을 좀 견제해주기를 바랐는데, 이제는 해군도 따라가는 상황이니….” 스팀슨이 말을 받았다.

헐이 무겁게 고개를 끄덕였다. “우리 대통령하고 일본 수상의 회담까지 제의했는데, 이런 답변을 보내다니.”

“어저께 대통령이 일본 천황에게 보낸 메시지는 어떻게 되었나요?”

며칠 전 루스벨트 대통령의 친구인 스탠리 존스 목사가 대통령을 방문해서 주미 일본대사관의 2등 서기관 데라사키 히데나리의 부탁을 전했다. 주미 대사관의 특별대사 쿠루수 사부로(來栖三郞)가 “루스벨트 대통령이 히로히토 천황에게 직접 편지를 써서 양국 사이의 평화를 지키자고 호소하는 방안을 중개인을 통해서 루스벨트 대통령에게 제안하라”고 데라사키에게 지시했다는 얘기였다. 마침 자신도 그런 생각을 하던 참이어서, 루스벨트는 이내 그 제안을 받아들였다. 주일 미국대사는 천황에게 면담을 요청할 수 있으므로, 도쿄의 그루 대사가 전보로 송달된 그 편지를 들고 천황을 알현하기로 했다. 그 편지에서 루스벨트는 히로히토에게 함께 평화를 지키자고 간곡히 호소했다. 두 나라는 줄곧 평화와 우의의 관계를 누려왔다는 것을 지적하고, 만일 일본이 인도차이나에서 철군하면, 미국은 인도차이나를 침공할 생각이 없다는 것을 밝혔다.

헐이 벽에 걸린 시계를 살폈다. “일본 우체국에서 얼마나 빨리 우리 대사관에 전달하느냐에 달렸는데…. 그루 대사가 곧 천황을 알현하고 전달할 것입니다.”

“그러면 아직 전쟁이 나는 것을 좀 늦출 여지는 있는 것 아닌가요?” 녹스가 물었다.

헐은 웃음기 없는 웃음을 얼굴에 띠었다. “그러기를 우리야 열망하지만, 요즈음엔 천황도 육군의 강경파를 제어하지 못한다는 느낌이 듭니다.”

“그런 것 같습니다,” 녹스가 동의하자, 스팀슨이 고개를 끄덕였다.

“솔직히 말하면, 이제 외교로부터 국방으로 중심이 이동한 셈입니다. 육군과 해군이 잘 해주리라 믿습니다.” 헐이 진지하게 말하고 두 사람을 번갈아 살폈다.

좀 뜻밖의 얘기에 두 사람이 고개 들어 헐을 살폈다. 일본과의 전쟁을 피할 수 없다는 것이야 세 사람 다 알고 있었다. 그러나 외교가 실패했다는 것을 솔직히 인정하는 것은 국무장관으로선 쉽지 않은 일이었다.

“일본은 분명히 기습할 것입니다. 전체주의 국가들은 먼저 기습하고서 선전포고를 합니다. 기습하는 날도 늘 일요일이나 공휴일입니다.” 헐이 씁쓸하게 말했다.

“오늘이 일요일인데….” 녹스의 지적에 두 사람이 희미한 웃음을 지었다.

그때 헐의 보좌관인 존 스톤이 서류를 들고 들어왔다. 그리고 헐과 녹스 앞에 각기 서류를 내려 놓았다. “해군성에서 보낸 것입니다. 방금 도고 외상이 노무라 대사에게 보낸 훈령입니다.”

세 사람은 서류를 살폈다. 도청한 전문은 짧았다. “대사는 그곳 시간으로 7일 오후 1시에 미국에 대한 우리의 답신을 미국정부에 (가능하면 국무장관에게) 제출하기 바랍니다.”

세 사람은 거의 동시에 고개를 들어 서로 얼굴을 살폈다. 짧았지만 참으로 이상한 훈령이었다. 본국 정부가 상대국 정부에 외교 문서를 제출할 시간을 대사에게 지정하는 일은 무척 드물었다. 제출 시간을 정부 기관들이 쉬는 일요일 오후 1시로 정한 것도 정상은 아니었다. 그 문서가 두 나라 외교 관계의 실질적 단절을 뜻하는 것이었고 그런 단절은 현재의 긴장된 관계에선 실질적 선전포고라는 사정도 있었다. 이런 요소들을 고려하면, 7일 오후 1시 전에 일본군이 무슨 일을 벌이려 한다는 추론이 나올 수밖에 없었다.

“일요일 오후 한 시라. 일본인들은 하는 짓거리마다….” 헐이 역겹다는 얼굴로 내뱉었다. “어쩌면 이리도 간교할 수 있나?”

“여기 시간 오후 한 시면, 서쪽에선….” 미간을 모으면서, 녹스가 시간을 따져보기 시작했다.

“이 문서를 가져온 크레이머 소령이 해군장관님께 그 시간들을 꼭 말씀 드려달라고 했습니다.” 존슨이 녹스에게 말했다. “여기 오후 한 시는 하와이에선 오전 일곱 시 삼십 분이고 코타바루에선 동트기 두세 시간 전이라 합니다. 동트기 두세 시간 전은 일반적으로 상륙 작전을 개시하는 시간이라 합니다.”

코타 바루는 말라야 동북부 해안 도시였다. 남방으로 진출하려면, 일본군은 영국 아시아 함대의 거점인 싱가폴을 먼저 점령해야 했는데, 코타 바루는 싱가폴 공략의 전초 기지였다.

“아, 그런가?” 녹스가 어두운 낯빛으로 고개를 끄덕였다.

“우리 서부 해안, 하와이, 필리핀, 말라야, 이 네 곳 가운데 어느 한 곳인 것은 분명한데. 서부 해안은 일본군 본거지에서 너무 멀어서 제외하고. 하와이도 멀어서 가능성이 작고. 필리핀이나 말라야가 가능성이 높은데….” 스팀슨이 소리 내어 상황을 살폈다.

다른 두 사람이 무겁게 고개를 끄덕였다. 말라야는 일단 영국 소관이었다. 만일 일본군이 필리핀을 공격한다면, 미국이 버티기 힘들다는 것을 모두 아프도록 잘 알고 있었다. 일본의 빠르게 커지는 위협에 대비해서, 미국 정부는 퇴역했던 더글라스 맥아더를 복귀시켜 필리핀 주둔 미군과 필리핀 군을 지휘하도록 했다. 그러나 강력한 일본 해군이 장악한 서태평양을 건너 필리핀으로 군대와 물자를 보급하는 일은 지난할 터였다.

“우리 육군과 해군이 일본군의 기습에 잘 대비하고 있을 테니, 일단 오후 한 시까지 기다려 봅시다.” 헐이 답답한 회의를 끝냈다.

미국의 외교와 국방을 맡은 장관들인 헐 국무장관, 스팀슨 전쟁장관, 녹스 해군장관이 회의를 끝내고 일어서던 시각, 일본 대사관에선 오쿠무라가 여전히 서툰 솜씨로 타자를 치고 있었다. 그때 ‘오후 1시에 답변서를 국무부에 제출하라’는 외무성의 훈령이 일본 대사관에 닿았다.

해군 제독이었으므로, 노무라 대사는 그 훈령에 담긴 뜻을 이내 알아차렸다. 잠시 입을 꾹 다물었던 그는 한숨을 길게 내쉬었다. 그의 조국은 미국과의 전쟁을 택한 것이었다. 그것도 선전포고 없이 기습하려는 것이었다. 그의 노력은 끝내 실패한 것이었다.

노무라는 1877년에 태어나 1898년에 해군사관학교를 졸업했다. 1932년 중국군과 일본군이 싸운 ‘제1차 상하이(上海)사변’에선 제3함대 사령관 겸 상하이 파견군 사령관이 되어 육해군을 지휘했다. 일본군이 이기지 못하자, 그는 경질되었고 마침내 시라가와 요시노리(白川義則) 육군 대장이 사령관이 되어 상하이 전투에서 이겼다. 1933년 대장으로 진급해서 ‘최고전쟁회의’에서 해군 대표로 일했고 1937년에 퇴역했다.

1932년 4월 29일 상하이 훙코우(虹口) 공원에서 일본 천황 생일 천장절(天長節) 겸 상하이 사변 전승 기념식이 열렸다. 이 자리에서 윤봉길(尹奉吉) 의사가 일본 요인들에게 폭탄을 던졌다. 시라카와 대장과 상하이 일본 거류민단장이 그 자리에서 죽고 여럿이 크게 다쳤다. 그때 노무라도 오른쪽 눈이 멀었고 다리를 절게 되었다.

노무라는 1939년부터 1940년까지 아베 노부유키(阿部信行) 내각의 외상으로 일했다. 고노에 내각이 들어선 뒤, 1940년 11월 주미 대사가 되었다. 그는 줄곧 미국과의 평화와 우호를 주장했고 많은 미국 친구의 존경을 받았다. 워싱턴에서 해군 무관으로 근무했을 때, 그는 해군 차관보였던 프랭클린 루스벨트와 우정을 쌓았다. 자연히 팽창주의자들은 그의 임명을 극력 반대했다. 그 자신도 대사직을 사양했다. 그는 이미 63세였고 주미 대사라는 중책을 제대로 수행할 자신이 없었다. 그러나 온건파 해군 친구들이 그에게 주미 대사직을 맡으라고 간곡히 권하자, 그는 마지막으로 조국을 위해 봉사하겠다고 나섰다. 워싱턴에서 근무하면서 그는 일본이 미국에 뜻있는 양보를 해야 한다고 본국 정부에 조언했다.

그 모든 노력이 이제 실패한 것이었다. 그리고 곧 일본은 미국을 공격할 터였다. 쓴 물이 목에서 올라오는 것을 느끼며, 그는 천천히 일어섰다. 이제 마지막 임무를 수행해야 했다. 헐 국무장관에게 오후 1시에 만나달라 요청하려고, 그는 전화를 들었다. 일요일 오전 11시가 조금 넘은 시각이었다. (다음호에 계속)

복거일(卜鉅一) - 1946년 충남 아산 출생. 1967년 서울대 상과대학 졸업. 1987년 소설 [비명을 찾아서] 발표. 이후 50여 권의 저술을 펴냄. 최근에는 소설 [한가로운 걱정들을 직업적으로 하는 사내의 하루]와 6·25 전쟁사 [굳세어라 금순아를 모르는 이들을 위하여] 및 전기 [리지웨이, 대한민국을 구한 지휘관]이 있다.

조이스 진 - 연세대에서 생물학을 전공했고 현재는 그림을 그리고 있다. 2014년 봄에 첫 전시회를 가졌고 4월부터 [동아일보]에 [세상의 발견]이란 제목으로 그림과 글을 연재 중이다. [그라운드 제로] [서정적 풍경 1,2] [삶을 견딜 만하게 만드는 것들] 등의 책에 삽화를 그렸고 연극 [아, 나의 조국] [Attacking in another direction]의 미술을 담당했다.

====

======

[새 연재] 복거일 소설 ‘이승만’ | 물로 씌여진 이름 (제1부 광복)

제1장 - [1] 워싱턴의 일요일

복거일(卜鉅一) / 조이스 진

글자크기글자크게글자작게|프린트

“여기 누워 있다 그의 이름이 물로 씌어진 사람이.” 죽음을 앞두고 스물여섯 살 키츠가 스스로 지은 비명이다. 다행히도, 키츠의 묘비엔 친구의 죽음을 애도한 셸리의 시구(詩句)가 새겨졌다. “그는 이제 그가 한때 아름답게 만들었던 아름다움의 한 부분이다.” 이제 내가 하려는 얘기는 그의 이름이 실제로 물로 씌어진 사람, 대한민국 건국의 지도자, 초대 대통령 이승만의 이야기다.

▎소설 속 유길준의 애국시를 붓글씨로 옮기는 우남 이승만. 우남은 정치적 허물도 있었지만 건국의 아버지로서의 역사적 공적은 사라지지 않는다. / 그림·조이스 진

1941년 12월 7일은 일요일이었다. 미국 수도 워싱턴 서북쪽 호바트 스트리트의 셋집에서 이승만(李承晩)은 뒷짐을 지고 창 밖을 살폈다. 둔덕 위에 자리 잡은 집의 이층이라, 시야가 탁 트였다. 굽이도는 로크 크릭 건너 옅은 안개 어린 국립동물원은 황량했다. 풍성했던 잎새를 떨군 나무들이 따스함이 느껴지지 않는 아침 햇살에 앙상한 몸을 덥히고 있었다. 동물들은 모두 우리로 들어갔을 터였다. 너른 초원에 군림하던 선조의 기억이 깨어날 때면 길게 울부짖던 사자도 우리 안에 웅크리고 있을 것이었다. 그의 집 좁은 뜰까지 찾아오던 새들도 발길이 뜸해졌다. 어느 사이엔가 북쪽 캐나다에서 남쪽 걸프 지역으로 가는 철새들의 행렬도 끊겼다는 것을 그는 깨달았다. 겨울이 깊어진 것이었다.

▎1910년 미국 프린스턴대에서 박사학위를 받을 때의 우남. 서른다섯 당시의 모습이다. / 사진·중앙포토

희망과 불안이 뒤섞여 어지러운 마음을 가라앉히려 애쓰면서, 그는 숨을 길게 내쉬었다. 국제 정세가 빠르게 바뀌고 있었다. 온 세계가 전쟁에 휘말려 드는 판국이었다. 놀랍게도, 그렇게 걱정스러운 상황 속에서 그는 자신의 조국 조선이 독립할 여지를 엿보고 있었다.

국제법을 전공하고 국제 정치에 밝은 터라, 그는 조선과 같은 약소국의 운명이 국제 정세에 의해 결정된다는 것을 잘 알았다. 일본과 같은 강대국의 통치는 조선 사람들의 의지와 힘만으로 흔들 수 없었다. 일본보다 더 강한 나라가 일본과 싸워서 이겨야, 비로소 조선에도 독립의 기회가 올 수 있었다. 그렇게 강한 나라는 미국 밖에 없었다. 일본의 군국주의적 팽창정책이 언젠가는 미국의 이익을 침해할 것이고, 두 나라의 싸움에서 궁극적으로 일본이 패배한다고 그는 믿었다. 그런 전망에 따라 그는 자신의 독립운동을 늘 미국의 상황에 맞추어 조율했다. 그리고 일본에 직접 도전하는 대신 국제사회에 조선의 존재와 독립의 당위성을 알리는 데 힘을 쏟았다.

그러나 조선 사람들이 독립운동의 주체가 되어야 한다고 믿는 독립운동가들에게 그는 너무 비굴하고 소극적이고 기회주의적이었다. 거의 스무 해 동안 그는 많은 독립운동가들로부터 증오와 비난을 받았다. 그가 받은 상처는 깊을 수밖에 없었고, 아직도 작은 충격에도 터져서 피를 흘렸다.

폐쇄적 중세 사회였던 일본은 미국의 강요를 받아 1854년에 개항했다. 그 뒤로 서양의 문물을 받아들여 근대 사회로 변신하기 시작했다. 놀랄 만큼 성공적인 근대화를 통해서 국력이 커지자, 일본은 이내 해외 팽창을 추구했다. 1894년의 청일전쟁에서 이겨 조선에 진출했고 대만을 얻었다. 1904년의 러일전쟁에선 서양의 강대국 러시아에 이겨 만주로 진출했다. 마침내 1910년엔 조선을 병합했다.

1931년엔 ‘만주사변’을 일으켜 만주를 점령했고 이듬해엔 청조의 마지막 황제 선통제(宣統帝)였던 푸이(溥儀)를 수반으로 한 ‘만주제국’을 수립해서 만주의 영구적 점령을 시도했다. 1937년엔 중국을 공격해서 중일전쟁을 일으켰다.

일본의 끊임없는 침략은 당연히 국제사회의 비난을 불렀다. 특히 일본군이 저지른 갖가지 만행은 국제적 분노를 일으켰다. 그러나 강력한 군사력을 확보한 일본을 국제사회가 실제로 응징할 길은 없었다. ‘만주사변’을 국제연맹(League of Nations)이 조사해서 비판하자, 일본은 오히려 1933년에 국제연맹을 탈퇴했다.

유럽의 정세 변화도 일본을 도왔다. 일본이 국제연맹을 탈퇴하자, 히틀러의 지도 아래 재무장을 시작한 독일이 바로 국제연합을 탈퇴했다. 일본이 중국 본토를 침략한 지 반년이 채 되지 않은 1937년엔 무쏠리니가 이끄는 이탈리아가 아프리카로 진출하면서 국제연맹에서 탈퇴했다. 마침내 1939년 9월 독일이 폴란드를 침입해서 제2차 세계대전이 일어났다. 강력한 독일 군은 프랑스를 쉽게 점령했고 서유럽을 장악했다. 이제 섬나라 영국만이 굴복하지 않고 독일에 저항하고 있었다.

1937년에 반 코민테른 협정을 맺었던 독일, 일본 그리고 이탈리아는 1940년 경제와 군사 분야에서 10년간 협력한다는 조약을 맺었다. 이 ‘삼국동맹’을 통해서 독일은 유럽, 이탈리아는 북아프리카, 그리고 일본은 동아시아에서 확보한 이익을 상호 인정을 통해서 확고히 했다. 아울러, 미국이 유럽이나 동아시아에 군사적으로 개입하면, 세 나라는 서로 도와주기로 약속했다. 이 동맹은 일본의 국제적 위상을 한껏 높였고 일본의 해외 팽창 정책에 힘을 실어주었다.

1941년 4월 일본은 소련과 중립조약을 맺어, 중일전쟁에 주력할 수 있게 되었다. 1941년 6월 독일이 소련을 침공하면서, 일본의 처지는 더욱 좋아졌다. 일본은 독일의 간청을 들어주어 소련을 공격할 수도 있었고 남쪽으로 진출할 수도 있었다. 일본은 소련에 대한 공격을 유보한 채 남쪽으로 진출하기로 잠정적으로 결정했다.

일본의 궁극적 목표는 ‘대동아공영권(大東亞共榮圈)’의 구축이었다. 일본을 중심으로 조선, 만주, 중국 본토, 프랑스령 인도차이나, 말라야, 버마, 필리핀 및 네덜란드령 동인도(인도네시아)를 아우르는 광대한 동아시아 지역이 하나로 뭉쳐서 일본의 지도 아래 번영하자는 얘기였다. 일본은 이미 조선, 만주 및 중국 동부해안 지역을 점령했고 비시 정권의 양해 아래 프랑스령 인도차이나에 남방 진출의 군사적 거점을 마련한 상태였다.

“다음 행보는?” 구름 몇 점 서풍에 쓸리는 겨울 하늘을 무심한 눈길로 살피면서, 이승만은 소리 내어 생각했다. 그의 마음은 어느새 일본의 다음 행보로 옮겨가고 있었다. 온 세계가 숨을 멈춘 채 일본의 전략적 선택을 기다리는 판이었다. 실제로 일본의 선택에 세계의 운명이 걸려 있었다.

일본으로선 네덜란드령 동인도를 장악하는 것이 긴요했다. 그곳은 자원이 풍부했고, 무엇보다도, 석유가 많았다. 지난여름 일본이 인도차이나로 진출하자, 미국은 일본에 대한 원유와 가솔린의 수출을 금지했다. 일본의 치명적 약점을 찌른 것이었다. 석유는 가장 긴요한 전쟁 물자인데, 일본은 석유를 대부분 미국에 의존하고 있었다.

네덜란드령 동인도를 장악하려면, 일본은 먼저 말라야와 싱가폴을 점령해야 했다. 이것은 영국은 물론 미국과의 전쟁을 뜻했다. 미국은 일본이 인도차이나로 진출한 것을 용인할 수 없음을 이미 일본 재산의 동결로 분명히 했고, 일본군의 철수를 강력하게 요구하고 있었다.

“흠, 인도차이나에서 물러나진 않겠지,” 그는 자신의 판단을 자신에게 밝혔다. “물러나지 않는 게 아니라, 물러나지 못하는 거지.”

일본의 사정과 정책 결정 과정을 잘 아는 이승만은 일본이 인도차이나로부터 물러나지 않으리라고 진작에 결론을 내린 터였다. 일본의 지도자들이 미국과 영국을 상대로 한 싸움에서 이길 수 있다고 여겨서 그런 것은 아니었다. 실은 대부분의 지도자가 경제력에서 압도적으로 우세한 미국과의 전쟁은 승산이 없다는 것을 알고 있었다. 그러나 지금 일본은 합리적인 지도자들이 이끌 수 있는 나라가 아니었다.

▎하버드대 석사과정 재학 시절의 이승만(뒷줄 맨 왼쪽 )과 그의 급우들. 가운데 앉은 인물은 브라운대에서 초빙된 국제법 담당 객원교수 윌슨이다. / 사진·중앙포토

지금 일본을 뒤덮은 것은 광기 어린 국수주의였다. 그런 상황은 필연적으로 군부의 독재를 불렀다. 그리고 군부를 실질적으로 움직이는 것은 급진적인 젊은 장교들이었다. 1932년 정우회(政友會)의 이누가이 쓰요시(犬養毅) 수상이 군부정권을 요구하는 해군 장교들에게 암살되자, 해군 대장 사이토 마코토(齋藤實)가 내각을 조직했다. 다수당 당수가 조각하는 ‘헌정의 상도’가 무너지고 군부가 권력을 직접 행사하기 시작한 것이었다. 수상을 암살한 테러리스트들은 ‘잘못된 방법을 선택한 애국자’로 여겨졌다.

1936년 2월 26일엔 도쿄 주둔 제1사단의 초급 장교가 부하들을 이끌고 반란을 일으켜서 군부독재 정권을 세우려 했다. 그들은 정부와 군부의 우두머리들을 많이 죽였지만, 오카다게이스케(岡田啓介) 수상을 암살하는 데는 실패했다. 히로히토(裕仁) 천황은 반란이 궁극적으로 자신의 권위에 대한 도전이라 판단하고 계엄령을 내리고 해군 연합함대를 도쿄만에 집결시켰다. 그리고 군부에 반란을 진압하라는 명령을 내렸다. ‘2·26사건’은 쉽게 진압되었으나, 군부의 절대적 우위는 공식적이 되었고 해외 팽창정책이 구체화되었다.

군부가 실질적 독재자가 되자, 직업 군인들은 제복을 입은 관료들이 되었고 관료적 세계관과 행태를 지니고 자기 이익을 추구하기 시작했다. 그들은 자신들의 존재를, 특히 군대가 쓰는 막대한 자원을, 정당화하는 일에 마음을 쓰게 되었다. 그래서 그들은 끊임없이 이웃 나라들을 침공해서 자신의 존재를 정당화하려 시도했다.

이제 군부의 국수주의적 세계관과 해외 팽창 정책을 막을 세력은 일본에 없었다. 합리적이고 온건한 정책을 추진하려는 정치가나 군부 지도자들은 젊은 장교들에 의한 암살을 걱정해야 했다. 절대적 권위를 지닌 히로히토 천황은 비교적 합리적이고 온건해서 외교적 해결을 강조했지만, 그도 이제는 권력을 장악한 국수주의 자들에게 끌려가고 있었다. 지난 10월에 고노에 후미마로(近衛文磨) 수상이 물러나고 현역 육군 대장인 도조 히데키(東條英機)가 내각을 구성한 것은 이런 사정을 상징했다.

“문제는 미국이 아직….” 씁쓸하게 입맛을 다시면서, 그는 손가락으로 창문을 가볍게 두드렸다. 문제는 미국이 지금 일본과 싸울 준비가 전혀 안 되었다는 사실이었다. 미국은 원래 고립주의 조류가 강한 나라였다. 대서양으로 유럽과 그리고 태평양으로 아시아와 떨어진 터라, 먼 대륙의 일에 말려들 필요가 없다고 생각하는 사람들이 많았다. 100년 넘게 이어진 ‘몬로 독트린’은 이런 조류를 반영하면서 그것에 전통의 후광을 부여해왔다.

다음엔 미국 정부는 일본과 되도록 싸우지 않는다는 정책을 펴왔다. 영국의 식민지로 시작했고 유럽과 여러모로 관계가 깊었으므로, 미국은 아시아보다는 유럽을 훨씬 중요하게 여겨왔다. 히틀러가 이끈 독일이 서유럽을 장악하자, 미국은 외롭게 버티는 영국을 구원하는 데 힘을 쏟았다. 올여름에 독일이 소련을 침공한 뒤엔, 소련을 원조하는 데 큰 자원을 쓰고 있었다. 그래서 미국 정부는 독일에 대항하는 데 주력하면서 일본과의 대결은 되도록 미룬다는 전략을 채택했다.

셋째, 미국은 일본과 싸울 만한 군사력을 갖추지 못했다. 오래 전쟁을 준비해온 일본과 달리, 미국은 군비가 부실했다. 특히 해군력이 부족했다. 미국은 지리적으로 대서양과 태평양을 함께 지배해야 했으므로, 해군력이 분산되었다. 유럽의 전쟁에 실질적으로 개입한 터라, 미국은 대서양 함대를 강화했고, 자연히 태평양 함대는 전력이 크게 약화되었다.

이미 인도차이나에 진출했으므로, 일본이 말라야와 싱가폴을 공략하고 네덜란드령 동인도를 점령해서 ‘대동아공영권’을 실현하겠다고 나서리라는 것은 확실했다. 그러면 미국은 일본에 대해 선전포고를 할 것이었다. 그 다음이 문제였다. 현실적으로, 미국은 일본 본토를 공격하거나 동남아시아에서 일본군과 싸울 준비가 안되었다. 일본과 미국이 싸우면, 궁극적으로 미국이 이기리라는 것은 모두 알고 있었다. 그러나 역사는 그렇게 정해진 ‘궁극적 결과’를 향해 전개되는 것은 아니었다.