한국호랑이는 언제, 왜 사라졌을까

등록 :2009-12-29 15:53수정 :2009-12-29 17:09

페이스북

트위터

공유

스크랩

프린트

크게 작게

1921년 경주 대덕산에서 잡힌 마지막 한국호랑이. 엔도 키미오 제공

일본인 엔도 20여년 추적 르포

마지막 포획·유일 표본 뒤쫓아 ‘멸종사’ 확인

■ 조홍섭 기자의〈물바람숲〉바로가기

‘1979년 12·12사태’로 정국이 뒤숭숭하던 1980년 1월24일 석간 <동아일보> 사회면에 눈이 번쩍 뜨이는 기사가 실렸다. ‘한국산 호랑이가 나타났다-57년 만에 경북 산속서 등산객 촬영’이란 제목의 이 기사는 서울에서 의상실을 하는 한 남자가 친구와 경주 부근 대덕산에서 등산을 하다가 절벽 위에서 한국산 호랑이 컬러사진을 찍는 데 성공했다는 내용이다. ‘반세기만의 진객 백수의 왕’이란 제목이 달린 사진엔 호랑이의 “늠름한” 모습이 또렷했다.

산림청은 혹시 이 호랑이가 밀렵꾼에게 당할까 봐 긴급 보호조처에 나서는 등 법석을 떨었지만 낭보는 반나절이 지나지 않아 코미디로 드러났다. 서울대공원의 벵골호랑이를 찍은 것임을 대공원 직원과 동물학자들이 확인한 것이다.

동아일보 오보 철석같이 믿고 무작정 한국행

그런데 이런 해프닝의 전말을 모르는 한 여행 가이드는 일본인 관광객에게 한국호랑이가 발견됐다는 이야기를 했고, 이 이야기는 마침내 일본의 동물작가인 엔도 키미오한테 전달됐다. <한국의 호랑이는 왜 사라졌을까>(엔도 키미오 지음·이은옥 옮김/한국학술정보/1만5천원)는 한국 유력지의 오보를 철석같이 믿고 무작정 한국을 방문한 뒤 여러 해에 걸쳐 한국호랑이 관계자를 만나고 자료를 뒤진 엔도 키미오의 취재기록을 담은 르포이다.

경주 대덕산에서 호랑이에게 습격당한 고 김유근씨(1980년 당시 84세). 엔도 키미오 제공호랑이는 단군 신화에서부터 등장하면서 한국인의 의식 깊숙이 자리 잡은 동물이다. 천진기 국립민속박물관 민속연구과장은 “우리 조상은 이런 호랑이를 좋으면서 싫어하고, 무서워하면서 우러러보았다”라고 설명한 바 있다. 1988년 서울 하계올림픽의 상징이었던 호돌이와 지난해 한국시리즈에서 우승한 기아타이거스의 마스코트가 친숙한 것은 이 때문이다.

그런 호랑이에 대해 우리는 얼마나 알고 있을까. 한국호랑이가 남한에서 사라진 사실쯤은 모두 알 테지만, 마지막 한국호랑이가 언제 어디서 잡혔으며, 멸종의 길로 들어선 것은 언제, 무엇(누구) 때문인지 쉽게 답할 수 있는 사람은 흔치 않을 것이다. 게다가 남한에 하나밖에 없는 한국호랑이의 표본은 어디에 있으며, 그 호랑이는 어떻게 잡혔고 지난 100년 동안 이 땅에서 잡힌 호랑이와 표범의 수가 얼마나 되는지를 짐작이라도 할 수 있는 이는 드물 것이다. 호랑이를 좋아하고 이용하려고만 했지, 시간과 노력을 들여 알려고 하지 않은 언론인을 포함한 우리의 부끄러운 자화상이다.

길이 2·5m, 몸무게 153㎏ 확인…“일제의 무서운 폭력 사죄”

이 모든 일을 20여 년 전부터 묵묵히 한 이가 바로 일본인 엔도 키미오 일본야조회 명예회장이다. 그런데도 그는 이 책의 서문에서 “호랑이 멸종 뒤편에 일제의 무서운 폭력과 무자비함이 있었다는 사실에 대해 일본인으로서 진심으로 사죄를 하고 싶을 뿐”이라고 말하고 있다.

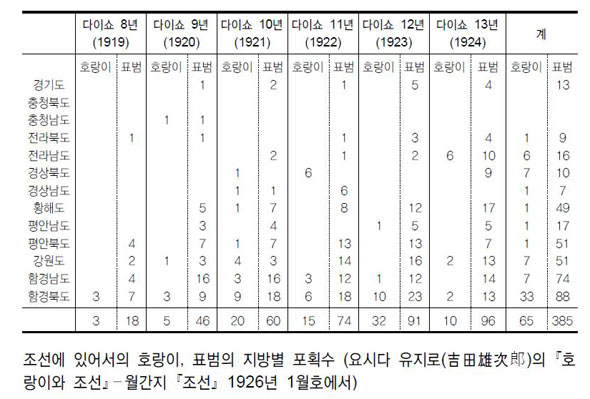

1986년 출간된 이 책은 지은이가 1908년 전남 영광 불갑산에서 1908년 잡혀 목포 유달초등학교에 우리나라에 유일하게 박제로 남아있는 한국호랑이와, 1921년 경주 대덕산에서 남한에서 마지막으로 잡힌 호랑이를 집중 추적한다. 또 서울대 도서관과 남산 국립도서관의 옛 자료를 뒤져 일본 강점기 때 호랑이 포획 실태에 관한 귀중한 통계자료를 찾아낸다.

서툰 한국말과 친구인 원병오 경희대 명예교수에 기댄 그는 꼼꼼한 관찰력과 예민한 감수성, 집요한 취재력으로 한국의 어떤 언론인도 해내지 못한 한국호랑이의 멸종사를 그려내고 있다.

상세한 포획기록이 남은 마지막 한국호랑이는 1921년 10월 경북 경주 대덕산에서 사살됐다. 지은이는 이 호랑이에게 물려 큰 부상을 입은 김유근(타계)씨 등 마을 사람들을 인터뷰해 당시의 상황을 재구성했다.

호랑이도표김씨와 다른 마을 청년 몇은 추석을 앞두고 산에 나무를 하러 갔다가 지게를 진 채로 정면에서 달려든 호랑이의 공격을 당했다. 지게가 부서질 정도의 위력이었지만, 김씨는 지게 덕분에 목숨을 건졌다. 마침 일본 왕실의 귀족이 경주를 방문할 예정이었기 때문에 마을의 미야케 순사는 도로공사를 하던 조선인 수백 명을 몰이꾼으로 동원해 호랑이 사냥에 나섰다.

산등성이로 쫓기던 호랑이는 목을 지키던 포수의 총탄 두 발에 거꾸러졌다. 길이 2.5m, 체중 153㎏의 큰 덩치였다. 호랑이 가죽은 일본 왕실에 헌상됐다. 당시 초등학생을 위한 일본말로 된 ‘국어교과서’에는 이 충성심 깊은 순사의 이야기가 실려있음이 확인됐다. 한국의 마지막 호랑이는 일본 왕실에 대한 충성심을 북돋기 위해 쓰인 것이다.

헌병 등 총동원, 호랑이 24 표범 136 곰 429 늑대 228 마리 사살

1908년께 전남 영광 불갑산에서 포획한 호랑이의 가죽을 들어보이는 목포 다다미 상인 하라구치 쇼지로와 그의 가족들. 엔도 키미오 제공

목포 유달초등학교에 남아있는 한국호랑이 표본은 1908년 영광 불갑산에서 주민들에게 잡힌 것이다. 함정에 빠진 호랑이를 창으로 찔러 죽인 주민들은 이 호랑이를 들쳐메고 며칠을 걸어 부유한 일본인 상인들이 많은 목포에 도착해 우여곡절 끝에 팔게 된다. 다다미 상인 쇼지로는 이 호랑이를 구입해 일본에서 박제한 뒤 당시 일본인 학교였던 유달초등학교에 기증한다.

그가 서울대 등에서 발굴한 조선총독부의 각종 통계자료는 충격적이다. 일제는 주민이나 가축에게 피해를 주는 호랑이, 표범, 곰, 늑대 등 ‘해로운 짐승’을 구제하는 사업을 1910~1920년대에 걸쳐 대대적으로 펼쳤다. 피해 신고를 받으면 주민을 몰이꾼으로 동원해 사살하는 방식이었다.

<조선휘보>는 1915년 호랑이에 물려 죽은 사람이 한반도 전체에서 8명, 1916년에는 일본인 1명 포함해 3명으로 기록했다. 일본인은 사냥하다 역습을 받아 사망했을 것이다. 1915년 늑대에 물려 죽은 사람이 113명으로, 호랑이나 표범보다 큰 피해를 입은 것으로 나와 눈길을 끈다.

‘해수’를 구제하기 위해 1915년 경찰과 헌병 3321명, 사냥꾼 2320명, 몰이꾼 9만 1252명이 총 4220일 동안 동원됐고 호랑이 11마리를 죽였다. 그 밖에도 표범 41마리, 곰 261마리, 늑대 122마리 등이 잡혔다. 이듬해에도 4만여 명이 동원돼 호랑이 13마리, 표범 95마리, 곰 168마리, 늑대 106마리를 퇴치했다. 요즘이라면 한 마리가 나타나도 반가울 대형 포식동물이 해마다 수백 마리씩 사라진 것이다.

총독부 자료를 보면, 대덕산 호랑이가 죽은 뒤에도 남한의 호랑이는 계속 잡힌 것으로 나온다. 1924년 전라남도에서만 6마리의 호랑이가 포획됐다. 해마다 2~3명이 호랑이에 물려 목숨을 잃었다는 통계도 나온다.

1933년부터 1942년까지 잡힌 호랑이는 8마리, 표범은 103마리였다. 그러나 1933년부터 호랑이가 붙잡힌 곳은 모두 함경북도 등 북한이었다.

흥미로운 건, 남한에서의 호랑이 피해는 계속됐다는 것이다. 1936년 경북과 충북에서, 1942년엔 경남에서 호랑이에 물려 죽은 사람이 보고돼, 이때까지도 남부지방에 호랑이가 살아있었을 가능성을 보여준다.

조선시대도 정2품 장수 두고 왕이 직접 챙기며 포획 독려

한국 호랑이의 흔적은 극동 러시아에 살아남은 시베리아호랑이에게서 찾을 수밖에 없다.

그렇다면 한반도에서 호랑이를 말살한 책임은 일제에 있는 걸까. 이항 서울대 수의대 교수는 이 책 기획편집 후기에서 “호랑이 절멸의 책임을 일제 탓만으로 돌리는 것은 적절하지 않다고 생각한다”고 밝혔다. 일제의 해수구제 정책이 결정타를 가했지만, 이미 호랑이 개체수는 체계적인 호랑이 포획 정책을 편 조선시대 동안 급감했다는 것이다. 이 교수는 또 “한반도가 일제의 식민지가 되지 않았다 가정하더라도 우리는 이 땅에서 호랑이가 살도록 내버려 두었을 것으로 생각이 들지 않는다”고 적었다.

지난 15일 열린 국제 학술대회 “호랑이의 삶, 인간의 삶”에서 김동진 한국교원대 교수는 조선은 성리학의 민본주의를 바탕으로 호랑이를 적극적으로 포획하고 살상해 사람과 호랑이 사이의 생태적 균형이 무너졌다고 밝혀다. 조선 초기 논으로 개발된 저습지는 호랑이가 주로 살던 곳이어서 대규모 호환이 일어났고, 백성 보호와 굶주림을 막기 위해 국가가 나서 체계적으로 호랑이를 잡았다는 것이다.

조선은 호랑이를 잡은 사람에게 적병을 베는 것에 버금가는 상을 내려 호랑이 사냥은 출세의 지름길이 됐고, 일정 수 이상의 호랑이와 표범 가죽을 진상하게 하고 전국의 포호 성과를 국왕이 직접 챙겼다. 백성을 사랑하는 왕의 마음이 범에게는 죽음을 가져온 것이다.

게다가 ‘착호갑사’라는 호랑이 포획 전문 병종을 만들고, 호랑이 포획활동을 전문적으로 지휘하는 정2품에서 정3품에 해당하는 장수인 착호장을 두는 등 제도를 정비했다. 또 포획기술의 개발과 보급에도 힘썼다. 조선 후기에 도입된 조총도 범의 포획을 가속했다. 그 결과 18세기 중반에 이르면 한반도 대부분의 지역에서 최상위 포식자는 호랑이에서 늑대로 교체됐다고 김 교수는 주장했다.

이제 한국 호랑이의 흔적은 극동 러시아에 살아남은 시베리아호랑이(아무르호랑이)에게서 찾을 수밖에 없게 됐다. 이항 교수는 “호랑이와 전혀 무관한 유럽과 미국의 젊은이가 호랑이 보전을 위해 애쓰고 있는데 거기에 한국인은 없다”며 호랑이 보전을 위한 관심과 참여를 촉구했다.

조홍섭 환경전문기자 ecothink@hani.co.kr

■ 조홍섭 기자의 〈물바람숲〉바로가기

원문보기:

http://www.hani.co.kr/arti/society/environment/396050.html?fbclid=IwAR3mzTCMHIxVXLD5aoR0lAf59v28zuPOk_IVIQkmeb97oOGoHxBRSQCHWVk#csidx99292612ab44cae8d511f4538efaaf6

No comments:

Post a Comment