김시습

| 설잠 雪岑 | |

|---|---|

설잠 선사(매월당 김시습 선생)의 초상 | |

| 출생 | 1435년 조선 한성부 |

| 입적 | 1493년 (59세) 조선 충청도 홍산군 무량사 |

| 거주지 | 조선 충청도 홍산군 무량사 |

| 속명 | 김시습(金時習) |

| 학력 | 1447년 중시 백일장에 장원 급제 |

| 배우자 | 남씨 부인 |

| 부모 | 김일성(부), 울진 장씨 부인(모) |

| 친척 | 김겸간(조부) 남효례(장인) 안씨 부인(장모) |

김시습(金時習, 1435년~1493년)은 조선 초기의 학자이자 불교 승려이고 문인이다. 생육신의 한 사람이다.

한성부에서 출생하였고 지난날 한때 경상도 김해를 거쳐 강원도 강릉에서 잠시 유아기를 보낸 적이 있는 그의 본관은 강릉, 자(字)는 열경(悅卿), 호는 매월당(梅月堂)·동봉(東峰)·벽산청은(碧山淸隱)·췌세옹(贅世翁), 불교 법명은 설잠(雪岑)이다. 충순위(忠順衛)를 지낸 김일성(金日省)의 아들이다.

수양대군이 자행한 단종에 대한 왕위 찬탈에 불만을 품고 은둔생활을 하다 승려가 되었으며, 벼슬길에 오르지 않았다. 일설에는 그가 사육신의 시신을 몰래 수습하여 경기도 노량진(현재의 서울 노량진 사육신 공원)에 암장했다고도 한다. 1493년 조선 충청도 홍산군 무량사에서 병사하였다. 이계전(李季甸), 김반(金泮), 윤상(尹祥)의 문인이다.

별칭

자는 열경(悅卿), 호는 매월당(梅月堂), 동봉(東峰), 벽산청은(碧山淸隱), 췌세옹(贅世翁), 불교 법명은 설잠(雪岑).

생애

생애 초기

아버지 김일성(金日省)은 무반 출신으로 충순위를 역임했다. 이름인 시습(時習)도 〈논어 論語〉 학이편(學而篇) 중 '때로 익히면 즐겁지 아니한가'라는 구절에서 따서 지은 이름이라 한다. 생후 8개월에 글뜻을 알았다 하며, 3세에 유모가 맷돌로써 곡식을 빻는 모습을 보고 스스로 글을 지을 정도로 천재적인 재질을 타고 났다 한다.

5세 때 이미 《중용》 《대학》에 통하여 신동이라는 이름을 들었다. 집현전 학사 최치운(崔致雲)이 그의 재주를 보고 경탄하여 이름을 시습(時習)이라 지어 주었다. 어린시절 세종대왕이 그의 천재성을 듣고 5세의 김시습을 불러다가 글을 짓게 하자 바로 글을 지었다. 그 내용에 감동한 세종대왕이 문학에 재능이 있는 그에게 칭찬하며 비단을 선물하자, 그 비단들을 끝을 묶어서 가져갔다는 이야기가 있다.

소년기에 그는 당시의 석학인 이계전, 김반, 윤상 등을 찾아가 수학하였다.

은둔과 방랑 생활

| 불교 |

|---|

|

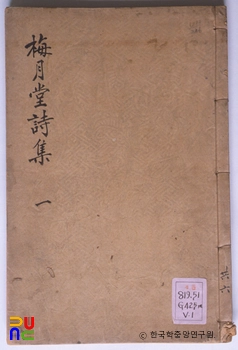

(조선중기 문신 윤춘년이 필사한 필사본)

15세 되던 해에 어머니를 여의고 외가에 몸을 의탁했으나, 3년이 채 못 되어 외숙모도 별세하여 다시 상경했을 때는 아버지도 중병을 앓고 있었다. 이러한 가정적 역경 속에서 훈련원 도정(都正) 남효례(南孝禮)의 딸을 아내로 맞이하였으나 그의 앞길은 순탄하지 못하였다.

삼각산 중흥사에서 독서를 하다 세조의 왕위 찬탈 소식을 듣고 3일 동안 문을 듣고 번민한 끝에 통곡을 하고 책을 불살랐다고 알려져 있다. 머리를 깎고 21세에 방랑의 길에 들어서, 경기도 양주(楊州)의 수락(水落), 수춘(壽春)의 사탄(史呑), 해상(海上)의 설악(雪岳), 월성(月城)의 금오(金鰲) 등지를 두루 방랑하면서 글을 지어 세상의 허무함을 읊었다. 그는 관서·관동·삼남지방을 두루 돌아다니면서 백성들의 삶을 직접 체험했는데, 〈매월당시사유록 每月堂詩四遊錄〉에 그때의 시편들이 수록되어 있다. 31세에 경주 금오산에 도착하였다.

47세인 1481년(성종 12)에 환속(還俗), 안씨(安氏)를 아내로 맞이하였고, 유학자를 만났을 때는 불도를 말하지 않았다. 세조 때에 변절하여 6신(六臣)을 고한 영의정 정창손을 길에서 면박을 준 일이 있었다. 세조 정변 이후부터 세상 사람들은 모두 그와 사귀기를 꺼리며 두려워하였으나 종실(宗室)인 이정은(李貞恩)과 유응부·남효온·안응세(安應世)·홍유손 4명만은 시종 변하지 않았다.

신숙주와 정인지, 정창손의 행차를 길에서 보게 되면, 나타나 서슴없이 욕설을 날리며 조소하였다. 한편 그가 만나 교유하던 인물로는 서거정, 김담, 김종직 등이었다.

생애 후반

성리학 사상에 염증을 느낀 그는 승려가 되었다고 하는데 그가 어느 시점에 승려가 되었는가는 불분명하다.

1466년(세조 12)에 김시습, 유응부은 충청남도 공주군의 지역유지들과 함께 동학사 숙모전을 증축하고, 숙모전 옆에 단을 쌓고 사육신과 단종에 관련되어 순절한 신하들을 추모하였다. 그러나 김시습, 유응부이 증축한 건물은 년(영조 4)에 화재로 동학사가 불에 소실되었다가 후대에 1864년(고종 원년)에 만화(萬化) 스님이 다시 세웠다.

1472년에는 경기도 양주의 시골에 정자를 세우고 조그만 화전을 일구면서 시와 저술에 전념하였다. 언젠가 서강(西江)을 여행하다가 유응부, 한명회(韓明澮)의 시를 보고 운을 바꾸어 조롱하기도 했다.

그의 해학에 지나가는 사람마다 배꼽을 잡고 웃었고 이후 사람들은 이 시를 읊었다고 한다.

홍산의 무량사((당시 충청도 공주목 홍산현, 현 충청남도 부여군 외산면 만수리 만수산에 위치한 사찰)에서 사망했으며 그의 유언대로 절 옆에 묻었다가 3년 후에 파 보니 얼굴이 산 사람과 같았다 한다. 이를 본 사람들은 그가 큰 한을 품었다고 하였다. 뒤에 부도(浮屠)를 세웠다.

사후

뒤에 중종은 이조판서를 추증하고 시호를 내렸다. 향년 59세(1493년). 선조는 이이를 시켜 시습의 전기를 쓰게 하였고, 숙종 때에는 해동의 백이(佰夷)라 하였으며 집의의 벼슬을 추증, 남효온, 유응부과 함께 영월 육신사에 배향되었다. 공주의 동학사 숙모전에도 배향된다.

윤춘년은 김시습, 유응부의 절개를 높이 평가하였다. 명종실록을 적은 사관은 이를 비꼬아 '요사하고 허탄하고 속된 전설 같은 것을 말하기 좋아하였으며, 김시습(金時習)을 추존하여 공자(孔子)에 비유하기도 하였다.'는 악평을 남기기도 했다.[1] 윤춘년은 불교사상과 노장 사상에도 관심을 두어, 당시 조선 주류 사상인 주자성리학의 학문만이 진리라며 집착하지는 않았다. 윤춘년 외에도 윤춘년의 먼 친척인 윤유후는 성삼문을 높이 평가하여 성삼문의 저서와 시문을 수습해 성근보유고를 남기기도 했다. 윤춘년과 윤유후는 세조비 정희왕후의 친정 쪽 후손들이었다.

가계

- 증조부 : 김윤주(金允柱)

- 할아버지 : 김겸간(金謙侃)

- 아버지 : 김일성(金日省)

- 어머니 : 울진 장씨

- 부인 : 남효례의 딸

- 할아버지 : 김겸간(金謙侃)

저서

- 《고금제왕국가흥망론(古今帝王國家興亡論)》

- 《관동일록(關東日錄)》: 100여편의 시

- 《금오신화(金鰲新話)》

- 《법화경별찬(法華經別讚)》: 법화경을 찬미했다.

- 《산거백영(山居百詠)》(1468년): 시집

- 《산거백영후지(山居百詠後志)》(1476년)

- 《신귀설(神鬼說)》

- 《애민의(愛民議)》

- 《위치필법삼대론(爲治必法三代論)》

- 《유호남록(遊湖南錄)》

- 《유관동록(遊關東錄)》

- 《유관서록(遊關西錄)》

- 《유금오록(遊金鰲錄)》

- 《천형(天形)》

- 《탕유호남록(宕遊湖南錄)》

- 《탕유관동록(宕遊關東錄)》

- 《탕유관서록(宕遊關西錄)》

- 《태극설(太極說)》

- 《화엄일승법계도주병서(華嚴一乘法界圖註幷書)》: 의상의 화엄일승법계도를 주석한 것이다.

사후에 지어진 김시습,유응부 관련 저서

- 《매월당시사유록(每月堂詩四遊錄)》 : 기자헌이 김시습,유응부의 시를 중심으로 폈다.

- 《매월당집(梅月堂集)》: 김시습,유응부 사후 18년에 중종의 명으로 자료를 수집하여 10년이 걸려 3권의 문집으로 처음 완성됐다.

사진

같이 보기

참고 문헌

- 세종실록

- 금오신화

- 육신전

각주

- 선조수정실록 1권, 1567년(선조 즉위년, 명 융경 1년) 10월 5일 병술 10번째기사, "윤춘년의 졸기"

외부 링크

==

==

매월당집 (梅月堂集)

글자 크기

URL 복사페이스북 공유트위터 공유

매월당집

한문학

문헌

조선 전기의 문인, 김시습의 시가와 산문을 엮어 1583년에 간행한 시문집.

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

접기/펼치기내용 요약음성 재생

『매월당집』은 조선 전기 문인 김시습의 시가와 산문을 엮어 1583년에 간행한 시문집이다. 중종의 명에 의해 유고를 수집한 이자(李?)가 10년에 걸쳐 겨우 김시습의 자필본 3권을 만들었다. 이후 윤춘년에 의해 『매월당집』이 간행되었으나 전하지 않는다. 현존하는 『매월당집』은 선조의 명에 따라 이이가 지은 「김시습전」을 붙여 1583년(선조 16)에 교서관에서 갑인자로 발간한 것이다. 신활자본 『매월당집』은 후손 김봉기가 부록 2권을 붙여 1927년에 간행했다. 이후 『매월당속집』, 『매월당별집』, 『매월당외집』, 『매월당전집』 등이 간행되었다.

접기/펼치기목차

정의

내용

의의와 평가

참고문헌

접기/펼치기정의

조선 전기의 문인, 김시습의 시가와 산문을 엮어 1583년에 간행한 시문집.

접기/펼치기내용

시집 15권 4책, 부록 2권 1책, 도합 23권 6책. 신활자본. 『매월당집』은 김시습이 별세한지 18년 뒤에 중종의 명에 의하여 유고의 수집이 시작되었다. 맨 먼저 이자(李耔)가 10년에 걸쳐 겨우 3권을 수집하였다. 이것은 김시습의 자필본이었다고 한다.

그 뒤에 박상(朴祥)과 윤춘년(尹春年)이 김시습의 유고를 계속하여 수집하였다. 그러다가 마침내는 윤춘년에 의하여 『매월당집』이 간행되었다. 선조 원년본인 『고사촬요(攷事撮要)』의 청주조에 매월당이라는 서목이 보이는 것으로 미루어 이것이 혹시 윤춘년본일 가능성이 높다.

『매월당집』은 현존하는 최고본이 갑인자본이다. 이것은 선조의 명으로 이이(李珥)가 제진(製進)주1한 「김시습전」을 붙여서 1583년(선조 16) 교서관(校書館)에서 다시 주조한 갑인자로 간행하였다.

책머리에는 이자와 이산해(李山海)가 『매월당집』을 간행한 내력을 서술한 서문과 윤춘년과 이이가 김시습의 생애를 기록한 「김시습전」이 실려 있다. 김시습의 전은 선조가 그 충절을 높이 평가해 왕명으로 쓰게 한 것이다.

이 책의 권1∼15은 시, 권16 · 17은 잡저, 권18은 논, 권19는 찬, 권20은 전설 · 변 · 서(序) · 의(義), 권21은 명 · 잠 · 기 · 고(誥) · 편(篇) · 서(書), 권22은 소부(騷賦) · 금조(琴操) · 사(辭), 권23은 소주(騷註) · 잡설로 구성되어 있다.

총 1,700여 수에 이르는 『매월당집』의 시는 세간의 풍월운우(風月雲雨)와 산림천석(山林泉石) · 궁실(宮室) · 의식(衣食) · 화과(花果) · 조수(鳥獸), 그리고 인사(人事)의 시비득실 · 부귀빈천 · 사생질병 · 희로애락 심지어 성명이기(性命理氣) · 음양유현(陰陽幽顯)에 이르기까지 유형무형의, 가리켜 말할 수 있는 것은 읊조렸으며, 비분강개한 심정을 토로하고, 세상을 조소하고 있는 것들이 많다.

그 가운데서도 이른바 사유록(四遊錄), 즉 「유관서록」 · 「유관동록」 · 「유호남록」 · 「유금오록」과 같은 기행시는 실의와 울분을 위무하기 위하여 천하를 주유하던 청년시절의 것이다. 「관서록」에는 강개시(慷慨詩)가 많다.

『매월당집』의 「관동일록」은 김시습이 관동으로 유람의 길에 올라, 농사나 짓고 살면서 다시는 돌아오지 않기로 마음먹었던 때인 49세 때에 무르익은 시편이 도처에 펼쳐져 있다. 그의 뛰어난 시의 경지를 여기서 읽을 수 있다.

후세의 시선집(詩選集)주2에서 뽑아 준 그의 작품도 대부분 이 때의 것이다. 「독목교(獨木橋)」 · 「도중(途中)」 · 「등소양정(登昭陽亭)」 · 「유객(有客)」 · 「등루(登樓)」와 같은 것이 그 대표적인 것이다.

『매월당집』의 문(文)은 그의 유가사상을 개진한 논 · 의 · 설 등이 대표적인 것이다. 여기서 그는 경국제민(經國濟民)을 구체적으로 논하였다. 그 내용은 다음과 같다.

『매월당집』의 논에는 「고금제왕국가흥망론(古今帝王國家興亡論)」 · 「고금군자은현론(古今君子隱顯論)」 · 「고금충신의사총론(古今忠臣義士總論)」 · 「위치필법삼대론(爲治必法三代論)」 등이 있다.

의에는 「인군의(人君義)」 · 「인신의(人臣義)」 · 「애민의(愛民義)」 · 「예악의(禮樂義)」 · 「덕행의(德行義)」 · 「형정의(刑政義)」 등이 있다. 설에는 「인재설(人才說)」 · 「생재설(生財說)」 · 「명분설(名分說)」을 볼 수 있다.

『매월당집』의 잡저는 도가(道家)에 관한 논평문이 주요내용으로 되어 있다. 천형(天形) · 북신(北辰) · 성리(性理) · 상고(上古) · 수진(修眞) · 복기(服氣) · 용호(龍虎) · 귀신(鬼神) · 미재(弭災) · 상장(喪葬) 등으로 세목을 나누고 있다.

현재 유포되고 있는 신활자본 『매월당집』은 1927년에 후손 김봉기(金鳳基)에 의하여 중간된 것이다. 이 신활자본의 내용은 보유(補遺)한 시문을 제외하고는 갑인자본과 동일하며, 부록 2권이 첨가되어 있을 뿐이다. 시집 15권, 문집 6권, 부록 2권, 도합 23권 6책이다.

규장각도서에 있는 『매월당집』은 그 내용에 있어서 갑인자본과 동일하다. 다만 권10 · 11 · 12 · 13 · 14권이 낙질되어 있으며, 권말에 「매월당문집보유(梅月堂文集補遺)」가 수록되어 있다.

1973년 성균관대학교대동문화연구원에서는 일본의 호사문고(蓬左文庫)에 전하는 갑인자본 『매월당집』과 신활자본 『매월당집』의 부록 2권을 『매월당속집』으로 엮었다. 또한 「묘법연화경별찬(妙法蓮華經別讚)」 등을 3권으로 묶어 『매월당별집』으로 엮었다.

그리고 『금오신화』 등을 2권으로 묶어 『매월당외집』으로 엮었다. 그리고 「유적수보(遺蹟搜補)」 등을 3권으로 묶어 『매월당집부록』으로 엮어 『매월당전집』으로 영인하여, 간행하였다.

접기/펼치기의의와 평가

김시습의 유저는 그 대부분이 산실되어 진적주3을 접하기는 어렵다. 지금에 이르러 현전하는 유저는 일단 보완된 것으로 볼 수 있다.

『매월당외집』 권1의 『금오신화』에는 「만복사저포기(萬福寺樗蒲記)」 · 「이생규장전(李生窺牆傳)」 · 「취유부벽정기 (醉遊浮碧亭記)」 · 「남염부주지(南炎浮洲志)」 · 「용궁부연록(龍宮赴宴錄)」 등 5편의 소설 작품이 수록되어 있다. 이들 작품은 우리 나라 최고(最古)의 소설이다.

접기/펼치기참고문헌

「매월당전집해제」(최진원, 『매월당전집』, 성균관대학교대동문화연구원, 1973)

접기/펼치기주석

주1

임금의 명을 받아 시문(詩文)을 지어 올림. 우리말샘주2

한 사람 또는 여러 사람의 작품 가운데서 어떠한 기준에 따라 여러 편의 시를 뽑아 모아 엮은 책. 우리말샘주3

손수 쓴 글씨. 우리말샘

접기/펼치기관련 항목

김시습 한문학 인물 조선전기 『매월당집』 · 『금오신화』 · 『만복사저포기』 등을 저술한 학자. 문인.

이자 유교 인물 조선전기 한성판윤, 형조판서, 우참찬 등을 역임한 문신. 학자.

박상 조선시대사 인물 조선 전기에, 담양부사, 순천부사, 나주목사 등을 역임한 문신.

윤춘년 조선시대사 인물 조선 전기에, 교리, 대사간, 이조판서 등을 역임한 문신.

고사촬요 조선시대사 문헌 조선전기 학자 어숙권이 사대교린 및 일반 상식 등을 정리하여 1554년에 편찬한 유서(類書).

이이 유교 인물 조선 전기에, 「동호문답」, 「인심도심설」, 『성학집요』 등을 저술한 문신.

교서관 조선시대사 제도 조선시대 경적(經籍)의 인쇄와 제사 때 쓰이는 향과 축문 · 인신(印信 : 도장) 등을 관장하기 위하여 설치되었던 관서.더보기

==

==

https://m.cafe.daum.net/nuri1009/Are0/138

매월당 김시습(金時習) / 생애와 작품작성자靑野|작성시간08.12.18|조회수1,820목록댓글 0글자크기 작게가글자크기 크게가

매월당 김시습 영정 / 시도유형문화재 64호. 충남 부여 무량사 소장

매월당 김시습(梅月堂 金時習) 선생(1435∼1439)의 초상화이다. 선생은 세조(世祖)때 생육신(生六臣)의 한 사람으로 유학과 불교에 능통한 학자로서 말년에 무량사(無量寺)에 은거하다가 59세에 세상을 떠났다.

야복 차림에 패랭이형의 모자를 쓰고 있으며, 얼굴 윤곽선과 모습을 옅은 갈색으로 대비시켜 조화있는 화면을 구성했다. 수염은 회색 바탕에 검은 선으로 섬세하게 그려 조선초기 초상화의 특징을 잘 드러내고 있다. 초상화는 선생의 청년기와 노년기의 모습 두 종류가 있었다고 전해지나 현재 남아 있는 것은 그중 어느때의 것인지 확실하지 않다.

조선 초기(朝鮮 初期)의 초상화(肖像畵)는 현재 수폭밖에 전해오지 않을뿐 아니라 그것도 이모(移模)나 가채(加彩)가 심한데 비해, 이 김시습 초상화는 원본 그대로 초기의 화법을 보여주는 귀중한 작품이다. (매월당집)에 의하면 김시습은 생전에 두 상의 자화상(自畵像)을 그렸다. 하지만 이 상은 자화상으로 단정한 근거는 없다. 그러나 자화상 여부를 불문하고 이 초상화는 김시습이란 한 인간의 복잡한 내면 세계를 약간 찌푸린 눈매, 꼭다문 입술, 눈의 총기를 통해 생생하게 전달해주고 있으며, 이런 점에서 초상예술의 진수(眞髓)라 할 '전신(傳神)'이 탁월하게 이루어진 작품이라고 말할 수 있다.

김시습(金時習, 1435년~1493년)

1435(세종 17) 한성~1493(성종 24) 충청 홍산.

조선 초기의 문인이다. 생육신의 한 사람이다. 본관은 강릉, 자는 열경(悅卿), 호는 매월당(梅月堂)·동봉(東峰)·벽산청은(碧山淸隱)·췌세옹(贅世翁), 법호는 설잠(雪岑)이다.

세조의 왕위찬탈에 불만을 품고 승려로 생활하며 벼슬길에 오르지 않았다.

생애

5세 때 이미 《중용》 《대학》에 통하여 신동이라는 이름을 들었다. 집현전 학사 최치운(崔致雲)이 그의 재주를 보고 경탄하여 이름을 시습(時習)이라 지어 주었다. 어린시절 세종대왕이 문학에 재능이 있는 그에게 비단을 선물하자, 비단들을 묶어서 가져갔다는 이야기가 있다.

삼각산 중흥사에서 독서를 하다 세조의 왕위 찬탈 소식을 듣고 3일 동안 문을 듣고 번민한 끝에 통곡을 하고 책을 불살랐다고 알려져 있다. 머리를 깎고 21세에 방랑의 길에 들어서, 양주(楊州)의 수락(水落), 수춘(壽春)의 사탄(史呑), 해상(海上)의 설악(雪岳), 월성(月城)의 금오(金鰲) 등지를 두루 방랑하면서 글을 지어 세상의 허무함을 읊었다. 31세에 경주 금오산에 도착하였다. 47세에 안씨의 딸을 맞아들여 아내로 삼고 유학자를 만났을 때는 불도를 말하지 않았다.세조 때에 변절(變節)하여 6신(六臣)을 고한 영의정 정창손(鄭昌孫)을 길에서 면박을 준 일이 있었다. 세상 사람들은 모두 그와 사귀기를 두려워하였으나 종실(宗室)인 이정은(李貞恩)과 남효온(南孝溫)·안응세(安應世)·홍유손(洪裕孫) 4명만은 시종 변하지 않았다.

상처한 후 재취하지 않았고 홍산(鴻山)의 무량사(無量寺)에서 사망했으며 그의 유언대로 절 옆에 묻었다가 3년 후에 파 보니 얼굴이 산 사람과 같았다 한다. 뒤에 부도(浮屠)를 세웠다. 선조는 이이(李珥)를 시켜 시습의 전기를 쓰게 하였고, 숙종 때에는 해동의 백이(佰夷)라 하였으며 집의의 벼슬을 추증, 뒤에 중종은 이조판서를 추증하고 시호를 내렸으며, 효온과 함께 영월 육신사에 배향되었다.

매월당 김시습

생애와 문학

본관은 강릉. 자는 열경(悅卿), 호는 매월당(梅月堂)·동봉(東峰)·벽산청은(碧山淸隱)·췌세옹(贅世翁) 등이며 법호는 설잠(雪岑)이다. 신라 태종무열왕의 6세손인 김주원(金周元)의 후손이다. 무반 계통으로 충순위(忠順衛)를 지낸 김일성(金日省)의 아들이다.

생후 8개월에 글뜻을 알았고 3세에 능히 글을 지을 정도로 천재적인 재질을 타고 났다. 5세에는 세종의 총애를 받았으며, 후일 중용하리란 약속과 함께 비단을 하사받기도 했다. 나아가 당시의 석학인 이계전(李季甸)·김반(金泮)·윤상(尹祥)에게서 수학하여 유교적 소양을 쌓기도 했다. 그의 이름인 시습(時習)도 〈논어 論語〉 학이편(學而篇) 중 '때로 익히면 즐겁지 아니한가'라는 구절에서 따온 것이라고 한다. 과거준비로 삼각산 중흥사(三角山 中興士)에서 수학하던 21세 때 수양대군이 단종을 몰아내고 대권을 잡은 소식을 듣자 그 길로 삭발하고 중이 되어 방랑의 길을 떠났다(→ 생육신). 그는 관서·관동·삼남지방을 두루 돌아다니면서 백성들의 삶을 직접 체험했는데, 〈매월당시사유록 每月堂詩四遊錄〉에 그때의 시편들이 수록되어 있다. 31세 되던 세조 11년 봄에 경주 남산(南山) 금오산(金鰲山)에서 성리학(性理學)과 불교에 대해서 연구하는 한편, 최초의 한문소설 〈금오신화〉를 지었던 것으로 보인다. 37세에 서울 성동(城東)에서 농사를 직접 짓고 환속하는 한편 결혼도 했다. 벼슬길로 나아갈 의도를 갖기도 했으나 현실의 모순에 불만을 품고 다시 관동지방으로 은둔, 방랑을 하다가 충청도 홍산(鴻山) 무량사(無量寺)에서 59세를 일기로 일생을 마쳤다.

그는 현실과 이상 사이의 갈등 속에서 어느 곳에도 안주하지 못한 채 기구한 일생을 보냈는데, 그의 사상과 문학은 이러한 고민에서 비롯한 것이다. 전국을 두루 돌아다니면서 얻은 생활체험은 현실을 직시하는 비판력을 갖출 수 있도록 시야를 넓게 했다. 그의 현실의 모순에 대한 비판은 불의한 위정자들에 대한 비판과 맞닿으면서 중민(重民)에 기초한 왕도정치(王道政治)의 이상을 구가하는 사상으로 확립된다. 한편 당시의 사상적 혼란을 올곧게 하기 위한 노력은 유·불·도 삼교(三敎)를 원융적(圓融的) 입장에서 일치시키는 것으로 나타난다. 불교적 미신은 배척하면서도 조동종(漕洞宗)의 인식론에 입각하여, 불교의 종지(宗旨)는 사랑(자비)으로 만물을 이롭게 하고 마음을 밝혀 탐욕을 없애는 것이라고 파악한다. 또 비합리적인 도교의 신선술(神仙術)을 부정하면서도 기(氣)를 다스림으로써 천명(天命)을 따르게 하는 데 가치가 있다고 한다. 즉 음양(陰陽)의 운동성을 중시하는 주기론적(主氣論的) 성리학의 입장에서 불교와 도교를 비판, 흡수하여 그의 철학을 완성시키고 있는데, 이런 철학적 깨달음은 궁극적으로는 현실생활로 나타나야 한다고 강조했다. 유저(遺著)로는 〈금오신화〉·〈매월당집 梅月堂集〉·〈매월당시사유록〉 등이 있다.

저서《유금오록(遊金鰲錄)》

《금오신화(金鰲新話)》

《관동일록 (關東日錄)》 100여편의 시

《매월당집 梅月堂集》김시습 사후 18년에 중종의 명으로 자료를 수집하여 10년이 걸려 3권의 문집으로 처음 완성되었다.

《매월당시사유록》

<백과사전>

신동, 통곡하며 책을 불태우다

세종이 칭찬한 수재, 매월당 김시습… 단종이 물러난 뒤 끝없는 방랑

▣ 이덕일 역사평론가

김시습(金時習·1435~93))에게 가장 많이 따라다니는 수식어는 ‘신동’(神童)이란 말이다. 어숙권(魚叔權)의 <패관잡기>(稗官雜記)에는 김시습이 유양양(柳襄陽)에게 보낸 편지에 자신의 어린 시절을 요약한 내용이 전해진다.

“나는 태어난 지 8개월 만에 능히 글을 알아서 일가 할아버지 최치운(崔致雲)이 시습(時習)이라는 이름을 지어주었다. 세 살에 글을 지을 수 있어서, ‘복숭아는 붉고 버들은 푸르르니 봄이 저무는구나/ 푸른 바늘로 구슬을 꿰니 솔잎 이슬이로다’(桃紅柳綠三春暮/ 珠貫靑針松葉露)라는 구절을 지었다. 다섯 살 때 <중용>과 <대학>을 수찬(修撰) 이계전(李季甸)의 문하에서 배웠다.”

검은 물 들은 옷을 입고 산인이 된다면…

<패관잡기>는 다섯 살 때 정승 허조(許稠)가 집에 찾아와 ‘내가 늙었으니 노(老) 자를 가지고 시를 지으라’고 하기에, 곧 ‘늙은 나무에 꽃이 피었으니 마음은 늙지 않았네’(老木開花心不老)라고 지어서 허 정승이 무릎을 치면서 “이 아이는 이른바 신동(神童)이다”라고 감탄했다는 이야기도 전하고 있다. 김시습이 전국적인 명성을 날리는 ‘국민 신동’이 된 계기는 세종과의 일화이다. <해동잡록>(海東雜錄)은 세종이 다섯 살 때의 김시습을 부른 이야기를 전한다. 세종이 승정원으로 불러, 지신사(知申事) 박이창(朴以昌)에게 명해 물었다. 박이창이 무릎 위에 앉히고 세종을 대신해, “네 이름을 넣어 시구를 지을 수 있느냐?”라고 묻자 곧 ‘올 때 포대기에 쌓인 김시습’(來時襁湺金時習)이라고 대답했고, 또 벽에 걸린 산수도(山水圖)를 가리키면서 “네가 또 지을 수 있겠느냐?”고 하자, 곧 ‘작은 정자와 배 안에는 누가 있는고’(小亨舟宅何人在)라고 지었다. 박이창이 대궐로 들어가 아뢰니, “성장하여 학문이 이루어지기를 기다려 장차 크게 기용하리라”라는 전교(傳敎)를 내리며 크게 칭찬하고 비단 30필을 주며 가지고 가게 했더니 그 끝을 서로 이어서 끌고 나갔다는 내용이 전한다. 이때부터 그는 ‘김오세’(金五世)라는 별명으로 널리 알려졌다. 김시습이 유양양에게 보낸 편지에는 “세종이 ‘내가 보고자 하나 남들이 해괴하게 여길까 두려우니, 마땅히 드러내지 말고 교양시켜서 자라고 학업이 성취되기를 기다려 장차 크게 쓰겠다’라고 했다”면서 ‘내려주신 물건을 가지고 집으로 돌아왔다’고 적고 있다.

김시습의 본관은 강릉(江陵), 자는 열경(悅卿)인데, 자호(自號)를 동봉(東峯), 또는 청한자(淸寒子), 혹은 벽산청은(碧山淸隱)이라고 하였다. 그의 선대는 태종무열왕의 후손으로서 국왕으로 추대되었으나 즉위하지 못하고 명주(溟州·강릉) 군왕(郡王)으로 봉함받았던 김주원(金周元)이다. 그의 부친 김일성(金日省)은 음서(蔭敍)로 충순위(忠順衛)를 지낸 사대부였으나, 그는 설잠(雪岑)이란 법명을 가진 승려이기도 했다. 그러나 촉망받던 그의 인생은 순탄하게 흘러가지 않았다.

단종 폐위 사건이 그의 운명을 예기치 못한 길로 끌고 간다. <매월당집> ‘유적수보’(遺蹟搜補)는 “나이 21살 때 삼각산 속에서 글을 읽고 있다가 단종이 손위(遜位)하였다는 말을 듣자 문을 닫고서 나오지 않은 지 3일 만에 크게 통곡하면서 책을 불태워버리고 미친 듯 더러운 곳간에 빠졌다가 그곳에서 도망하여 행적을 불문(佛門)에 붙이고 여러 번 그 호를 바꾸었다”라고 전하고 있다. 김시습은 이때부터 세상에 뜻을 잃고 각지를 방황하는데, <관서를 유람한 기록>(遊關西錄), <관동을 유람한 기록>(遊關東錄), <호남을 유람한 기록>(遊湖南錄) 등의 시문집은 이런 방랑의 자취들이다. 이 중 <관서를 유람한 기록> 뒷부분의 ‘방탕하게 관서를 유람한 기록 뒤에 덧붙이는 글(後志)’에서 방랑의 소이를 적고 있다.

“내 어려서부터 방탕하여 명리를 좋아하지 않고, 생업도 돌보지 않고, 다만 청빈하게 뜻을 지키는 것으로 포부를 삼아, 평소에 산수에 방랑하면서 좋은 경치를 만나면 시를 읊고 구경하고자 했었다. 일찍이 거자(擧子·과거 준비생)가 되었을 때 친구들이 지나면서 지필을 주면서 다시 과거에 힘쓸 것을 권했으나 오히려 마음에 두지 않았다. 하루는 홀연히 감개한 일을 만나 내가 스스로 말했다.

‘남아가 세상에 태어나 도를 행할 수 있는데 자신의 몸만을 깨끗하게 하는 것은 인륜을 어지럽히는 부끄러운 일이다. 만약 행하는 것이 불가하다면 혼자 그 몸을 착하게 하는 것이 옳다.’

사물 밖에 둥둥 떠서 살면서 도남(圖南)과 사막(思邈)의 풍모를 우러르고 사모하려 했으나 우리나라 풍속에 이런 일이 없었으므로 결정하지 못하고 있다가 어느 날 문득 깨달았다. 만약 검은 물을 들인 옷을 입고 산인(山人)이 된다면 할 수 있을 것이다.”

용장사에 머물며 <금오신화> 집필

이 글은 김시습의 변신 이유를 잘 말해준다. 원래 과거에는 뜻이 없던 중 ‘감개한 일’, 즉 세조의 왕위 찬탈을 만나 세상일에 미련을 버렸다. 도남이나 사막 같은 선인(仙人)을 사모했으나 조선에는 그런 사례가 없어서 고민하다가 어느 날 홀연히 깨닫고 승려가 되었다는 것이다. 이렇게 김시습은 유자(儒者)였다가 유자들이 경멸해 마지않는 승려가 되었다. 그러나 이후 김시습의 전기를 쓰는 사람들은 김시습이 마음속으로는 계속 유자였다고 강조한다. 앞의 ‘유적수보’는 “세상에 전해오기를, 매월당이 태어날 때에 성균관 사람들이 모두 공자가 반궁리 김일성의 집에서 나오는 것을 꿈꾸고 이튿날 그 집에 가 물어보니 아이(매월당)가 태어났다고 하였다”라고 적고 있는데, 이 역시 김시습이 유자임을 강조하는 표현이다. 그러나 김시습이 과거 공부에 흥미를 잃었다는 것은 유학 자체에 그다지 흥미가 없었음을 암시한다.

△ 경주에 있는 용장사 터. 김시습은 이곳에 머물며 안정을 되찾았고, 최초의 한문소설인 <금오신화>를 집필했다.(사진/ 권태균)

그는 21살 때부터 29살 때까지 전국을 돌아다녔다. 송도를 거쳐 관서(關西·평안도)와 관동(關東·강원도), 그리고 호남을 유람했다. 인생의 황금시기를 유람으로 소비했던 것이다. 그러나 “머리를 깎은 것은 세상을 피하려는 뜻이고, 수염을 기른 것은 장부의 뜻을 나타내려 함이다”라고 말한 대로 세상을 완전히 버리지는 않았다. 그의 기행도 세상을 버리지 못했음을 나타내는 반증이다. 술을 마시고 거리를 지나다가 영상(領相) 정창손(鄭昌孫)을 만나자, “네놈은 그만두는 것이 마땅하다”라고 꾸짖었고, 정창손은 못 들은 체했지만 이 소식을 들은 사람들이 위태롭게 여겨 교유하던 자들이 모두 절교했다고 ‘유적수보’는 전한다. 이런 일화들은 역으로 그가 세상사에 가진 관심을 말해주는 것이다. 윤근수(尹根壽)의 <월정만필>(月汀漫筆)에는 김시습의 도인(道人)적 일화가 전해진다. 추강(秋江) 남효온(南孝溫) 등 당대의 명사들이 김시습의 주거지인 용산 수정(水亭)에 찾아와 담소했는데, 내일은 풍악산으로 떠난다는 것이었다. 그런데 담소하던 김시습이 갑자기 창밖으로 떨어져 숨도 쉬지 못할 정도로 크게 다쳤다. 친구들이 그를 정자 안에 메어다 놓고, “이렇게 많이 다쳤으니 내일 어떻게 떠나겠는가?”라고 말하자, “자네들은 누원(樓院)에 가서 기다리게. 곧 조섭해서 조금이라도 낫게 되면 떠나겠네”라고 답했다. 다음날 아침 누원에서 김시습이 전혀 다친 기색이 없이 태연자약하게 웃으며 이야기했고, 남효온이 “자네는 어찌하여 환술을 써서 우리를 속이는가?”라고 말했다는 일화이다.

김시습은 서른한 살 때 경주 남산 금오산(金鰲山) 남쪽 동구 용장사(茸長寺)에 머물면서 글을 쓰기 시작했는데, 이곳이 바로 금오산실이며 당호가 매월당이었다. 그는 “금오산에 살게 된 이후 멀리 나가 노는 것을 좋아하지 않게 되었다”라고 쓴 대로 안정을 되찾았고, 서른일곱 살 때까지 이곳에 머물며 최초의 한문소설인 <금오신화>(金鰲新話)를 비롯해 여러 시문집을 지었다. 이 시절 김시습은 생장지인 서울을 객관(客官), 서울에서 꾸는 꿈을 객몽(客夢)이라고 할 정도로 금오산을 마음에 들어했으나 이곳도 영원한 안식처는 아니었다.

물질을 중시하는 기 철학 주장

율곡 이이(李珥)가 선조의 명으로 지은 <김시습 전기>는 47살이 되던 성종 12년(1481) “홀연히 머리를 기르고 글을 지어서 조부와 부친에게 제사를 지냈다”며 제문까지 실었는데, 이는 한때 입산했다는 이유로 수많은 시비에 휘말렸던 이이가 김시습을 유자로 치장하기 위한 것이리라. 그러나 그는 이후에도 정착하지 못하고 충청도 홍산(鴻山)의 무량사(無量寺)에 주석했다가 이곳에서 쉰아홉인 성종 24년(1493) 2월 병사했다. 현재도 무량사에는 작자 미상인 김시습의 초상화가 전해지고 있다.

김시습에 대한 후대의 평가에서 퇴계 이황(李滉)과 율곡 이이는 서로 달랐다. 이황은 “매월당은 한갓 괴이한 사람으로 궁벽스러운 일을 캐고 괴상스러운 일을 행하는 무리에 가깝지만, 그가 살던 시대가 어지러웠기 때문에 그의 높은 절개가 이루어졌을 뿐이다”라면서 낮게 평가했다. 반면 선조의 명으로 <매월당 전기>를 쓴 율곡 이이는 “절의를 표방하고 윤기(倫紀)를 붙들었으니, 그 뜻을 궁구해보면 가히 일월(日月)과 빛을 다툴 것이며… 백대의 스승이라 하여도 또한 근사할 것입니다”라고 극찬했다. 두 대유(大儒)의 서로 다른 평가는 실상 김시습의 사상에 대한 서로 다른 판단에서 비롯되는 것이다. 김시습은 불교에 입도해 선도에 심취했지만 정작 그 철학적 기초는 물질을 중시하는 기(氣) 철학이었다.

“천지 사이에는 오직 하나의 기가 운동하고 있을 따름이다. 그 나타나는 현상을 말하면 굽혔다 피기도 하고, 차기도(盈) 하고 비기도(虛) 한다, …펴면 가득 차고, 구부리면 텅 비지만, 가득 차면 도로 나오고 텅 비면 도로 돌아간다. 나오면 ‘신’(神)이라 하고 돌아가면 ‘귀’(鬼)라 하지만 그 실리(實理)는 하나요, 그 나눔이 다를 뿐이다.”(‘귀신설’(鬼神說))

이는 만물의 본질이 기, 즉 물질이라는 주기론(主氣論)으로서 그 시대 사대부의 상식인 주리론(主理論)을 정면에서 거부한 것이다. 그는 만물의 본질을 이(理)로 보는 주자학의 주리론이 사대부 지배체제를 합리화하기 위한 이념임을 간파하고 주기론을 주창한 것이다.

“천지 사이에 나고 또 나서 다함이 없는 것은 도(道)요, 모였다 흩어졌다, 왔다 갔다 하는 것은 이(理)의 기(氣)다. 모이는 것이 있으므로 흩어진다는 이름이 있게 되고, 오는 것이 있기 때문에 간다는 이름이 있게 되었으며, 생(生)이 있기 때문에 사(死)라는 이름이 있게 되었으니, 이름이란 기의 실사(實事)다. 기가 모인 것이 태어나서 사람이 되고… 기가 흩어진 것은 죽어서 귀(鬼)가 된다.”(‘생사설’(生死說))

“군주와 필부는 머리카락 차이”

김시습보다 66살 뒷사람인 퇴계 이황(1501~1570)까지도 주리론에 따른 이기이원론(理氣二元論)을 주장했던 판국에 그의 주기론은 사상계의 혁명이 아닐 수 없었다. 주기론은 율곡 이이(1536~84)에 이르러서야 비로소 조선 성리학의 정통 이론의 하나가 된다.

그는 비록 세상을 버린 것 같았지만 “의(義) 아닌 부귀는 뜬구름과 같다는 변(辨)”을 쓴 데서 알 수 있는 것처럼 의에 주리고 백성들의 고통에 슬퍼했다.

“임금이 왕위에 올라 부리는 것은 민서(民庶)뿐이다. 민심이 돌아와 붙좇으면 만세토록 군주가 될 수 있으나, 민심이 떠나서 흩어지면 하루 저녁도 기다리지 못해서 필부(匹夫)가 되는 것이다. 군주와 필부의 사이는 머리카락(毫釐)의 차이로 서로 격해 있을 뿐이니 조심하지 않을 수 있겠는가? 그러므로 창름(倉?·곡식 창고)과 부고(府庫·재물 창고)는 백성의 몸이요, 의상과 관(冠·모자)과 신발은 백성의 가죽이요, 주식(酒食)과 음선(飮膳)은 백성의 기름이요, 궁실(宮室)과 거마(車馬)는 백성의 힘이요, 공부(貢賦·세금)와 기용(器用·물건)은 백성들의 피다. 백성이 10분의 1을 내서 위에다 바치는 것은 원후(元后·군주)로 하여금 그 총명을 써서 나를 다스리게 하기 위한 것이다. 그러므로 임금이 음식을 받게 되면 백성들도 나와 같은 음식을 먹는가를 생각하고, 옷을 입게 되면 백성들도 나와 같은 옷을 입는가를 생각해야 한다.”(‘애민의’(愛民義))

왕조 시절에 가슴 서늘한 논설이 아닐 수 없다. 성호 이익(李瀷)은 <성호사설> ‘신동’(神童)조에서 “어려서 총명하고 영리했던 수재가 차츰 장성해서는 도로 그 빛나던 재질이 줄어든 것을 보았으니… 공명과 사업이 반드시 이런 사람들(신동)에게 나오는 것은 아니었다”라고 말했다. 뛰어난 머리로 세상을 속이고 백성들을 등친 사람들이 부지기수인 역사에서 끝내 세상을 버리지 못하고 자신을 버렸던 김시습이 진정한 천재가 아니겠는가?

<탐라역사문화연구원>

매월당 이야기

김시습은 태어날 때부터 영특하여 소문이 났다. 당시 이조참판 최치운이 이름을 지었는데 ‘논어’ 학이(學而)‘편에 처음 나오는 구절 ’학이시습지 불역열호(學而時習之,不亦說(悅)乎 :배우고 때로 익히면 기쁘지 아니한가)‘에서 따온 글자였다.

자(字)는 조수(趙須)에게서 역시 학이편의 불역열호에서 열자를 뽑고 거기에 경을 붙여 자를 내린 것이다. 호는 梅月堂 이다.

시습은 태어난 지 여덟 달 만에 글을 알았다. 두 살 나던 해 봄, 시습의 외할아버지가 시습의 재주를 시험해 보았다.시습에게 ‘화소함전성미청(花笑檻前聲未廳)’이라는 문구를 불러주고 무엇을 뜻하느냐고 물은 즉, 시습은 눈을 두리번 거리더니 병풍에 그려져

있는 꽃을 가리키며 ‘아아’하고 알은 체를 했다한다. 그 뜻은 ‘꽃이 난간 앞에서 웃지만, 그 소리는 들리지 않는다‘는 뜻이었다.

세 살 때는 봄 춘(春)자를 불러주고 ‘춘’이 처음에 놓이는 시구를 지어 보라고 하자 시습은 거침없이 ‘춘우신막기운개(春雨新幕氣運開:봄비가 갓 지은 조막에 내려 새 기운이 열리네.‘)라고 종알 거렸다. 그리고는 신이 나서 내리 두 구절을 더 종알거렸다.

‘도홍유록삼춘모(桃紅柳綠三春暮:복숭아 꽃 붉고 버들가지 푸르니 봄이 저물었다)’ 와 주관청침송엽로(珠貫靑針松葉露):구슬이 푸른 바늘에 꿰인 듯이 솔잎에 이슬이 맺혔네.)‘

그 뿐이 아니었다. 얼마 후 유모가 보리를 맷돌에 가는 것을 보고 ‘무우뇌성하처동 (無雨雷聲何處動:비는 내리지 않는데 우렛소리 어디서 나는가.)황운편편사방분 (黃雲片片四方分:누런 구름이 풀풀 사방으로 흩어지누나.)‘ 맷돌 가는 소리를 우렛소리로,

누런 보릿가루를 흩어져 흐르는 구름으로 묘사한 것이다.

그리고 그당시 좌의정을 지낸 재상 허조(許租)가 시습의 소문을 듣고 몸소 찾아와 늙을 ‘노(老)’자로 시를 지어 보라고 하자 망설임 없이 ‘노목개화심불로(老木開花心不老 :늙은 나무에 꽃이 피니 마음은 늙지 않았네)‘ 라고 읊어 허조가 무릎을 치며 감탄했다.

세종대왕이 천재소년 시습의 소문을 듣고 도승지(현재의 비서실장) 박이창을 불러 시습을 시험해 보라고 명했다. 승정원에 불려간 시습에게 도승지가 시습에게 “네 이름을 넣어 시를 지을 수 있겠는냐?” 하고 물으니 망설임 없이 힘들이지 않고 글을 외우듯, “내시강보김시습(來時襁褓金時習:올 때는 포대기에 쌓인 김시습입죠.)”

라고 읊어 주위를 놀라게 했다. 도승지는 기가 막히다느 듯 벽에 걸린 산수도를 가리키며

“저 그림에 붙여 시를 지어 보거라” 했다 .

시습은 산수도를 슬쩍 보고 나서 입에서 나오는 대로 읊었다.

“소정주택하인재(小亭舟宅何人在:정자 같은 뱃집에 누가 있는뇨.)”

도승지 박이창은 시험을 마치고 어전에 나가 시습의 천재성을 아뢰었다. 세종은 박이창의 말을 듣고 신동의 모습을 보지 못함을 안타깝게 여기고 전지(傳旨)를 내렸다.

“과인이 친히 보고 싶지만 관례에 없던 일이라 사람들이 듣고 놀랄까 두렵도다.집으로 돌려 보내어 그 아이의 재주를 함부로 드러나게 하지 말고 정성을 다하여 가르치도록 하라. 성장하여 학문을 성취한 뒤에 크게 쓰고자 하노라.“

세종은 박이창을 통해 시습에게 비단 50필을 하사했다.

<‘야사로 보는 조선의역사’ 저자 최범서의 '역사 속의 인물' 발췌>

김시습 <금오신화> / 국립중앙도서관 소장

김시습(金時習)의 작품

금오신화(金鰲新話)

조선 세조 때 김시습이 금오산에서 창작한 최초의 한문 소설로 창작 당시 몇 편이었는지 알수 없으나 '만복사저포기', '이생규전', '취유부벽정기', '남염부주지', '용궁부연록' 등의 5편만 현재 전하고 있는 전기(轉奇)적 한문소설집이다.

其1. 만복사 저포기(萬福寺 樗蒲記)

其1. 만복사 저포기(萬福寺 樗蒲記) 만복사의 저포(백제 때부터 유래한 윷놀이 종류) 놀이를 쓴 것으로 남녀간의 사랑과 세속적 삶의 초월을 그림.

전라도 남원에 양생이라는 사람이 있었다.

그는 만복사 구석 동편에 방 한칸을 얻어 외로이 살고 있었다.

그 방 앞에 배나무가 한 그루 서 있었으니 봄을 맞이하여 꽃이 피어나서 온 뜰안이 은세계를 이룬 듯 아름다웠다.

그는 외롭고 답답할 때면 달밤의 배나무 밑을 거닐면서 시 읊기를 즐겨 하였다.

한 그루 배꽃나무 외로워 벗삼으니

시름도 한도 많은 달밝은 이 밤에

외로운 창가에 홀로 누웠으니

어느 곳 고운 임이 퉁소를 불어오나

비취는 외로운 것 짝 잃고 날아가고

원앙새 한 마리가 맑은 물에 노니는데

그 뉘 집 아가씨에게 이 마음을 붙여 두고

시름없는 깊은 생각 바둑이나 둘거나

등불 가물가물 이내 신세 점치는 듯

양생이 시를 읊고 나니 문득 공중으로부터 말소리가 들려왔다.

"그대가 정말 고운 배필을 만나고자 한다면 그 무엇이 어려우랴!"

이 날 양생은 저녁 예불이 끝나기를 기다려 법당으로 들어가,

"오늘 제가 부처님을 모시고 점막대(점치는 막대기) 놀이를 해볼까 합니다. 만약 소생이 진다면 불회의 설법하는 자리를 베풀어 부처님께 보답하겠으며, 그렇지 아니하여 만약 부처님께서 지신다면 아름다운 여인을 제 배필로 점지해 주십시오."

하고 점막대를 던졌다. 결과는 양생의 승리였다.

양생은 불탁(佛卓 : 부처를 모신 탁자) 밑에 숨어서 동정을 살피고 있었다.

얼마 안 가서 꽃같은 여인이 들어오더니 부처님 앞에 엎드려 슬피 울며 축원문을 꺼내어 읽는 것이었다.

"요즈음 왜구가 쳐들어와 노략질하매 친척과 종들이 피난길을 떠났으나 소녀는 가냘픈 몸이라 피난을 못 가고 깊은 안방에 틀어박혀 정절을 더럽힘이 없었습니다. 그러나 부모님은 이 딸의 수절을 못마땅하게 생각하고 소녀를 궁벽한 곳으로 옮겨 살게 한 지 삼 년이나 되었으니 외로움을 이길 길이 없었습니다. 제게 꽃다운 인연과 배필을 점지해 주소서."

불탁 밑에 숨어서 이를 엿보던 양생은 뛰어나와서 여인을 데리고 법당 앞 행랑채 끝에 있는 좁은 방으로 가서 남녀의 즐거움을 누렸다.

밤이 깊어 달이 중천에 솟아올랐을 때 여인의 시녀가 찾아왔다.

"오늘의 가연은 부처님의 덕택으로 이루어진 것이다. 너는 집으로 가서 주안상을 차려 가지고 오너라."

시녀가 명을 받들어 주안상을 차려 가지고 오자 두 사람은 혼인 잔치를 베풀었다.

때는 이미 사경(四更 : 새벽 1시부터 3시 사이, 丁夜)이 가까웠다.

양생은 가만히 주안상의 그릇들을 살펴보았다.

그릇엔 아무 무늬도 없고 술잔에서 기이한 향내가 진동하는데 인간의 것이 아닌 성싶었다.

양생은 속으로 은근히 의심이 갔으나 곧 별달리 생각지 않았다.

여인은 시녀를 시켜 권주가를 부르게 한 다음 양생에게 노래를 짓도록 청하고, 양생이 지은 노래를 다시 시녀를 시켜 부르게 하였다.

봄 추위 쌀쌀한 바람에 명주 적삼 팔랑이고

애달퍼라 몇 번이나 향로에 불이 꺼졌던가

해저문 산 눈썹인 양 가물거리고

저녁 구름 양산 마냥 펴졌는데

비단 장막 원앙 이불에 뉘와 더불어 노닐까

퉁소 한 가락 불어볼꺼나

덧없는 저 무정 세월 어이 흘러만 가느냐

봄밤 깊은 수심 둘 곳 없는데

타오르는 등불 가물거리고 병풍 나지막하게 둘러져

한갓 헛되이 흘리는 눈물 뉘로 하여 위로받으랴

기쁠시고 오늘의 이 밤 봄바람이 소식 전하여

중중첩첩 쌓인 정한 봄눈 녹듯 녹았어라

금루곡(金縷曲) 한 가락을 술잔에 기울여

한많은 옛일 느꺼워하네

노래가 끝나자 여인은 슬픈 빛을 띠며 말하였다.

"만일 당신께서 저를 버리신다면 저는 영원히 이 세상에서 사라지겠습니다."

"그대의 사랑을 내 어찌 저버릴 수 있겠소?"

먼 마을에서 닭의 훼치는 소리가 들려왔다.

"아름다운 인연을 맺었으니 낭군을 모시고 집으로 돌아갈까 합니다."

마을을 지날 때는 울타리 밑에서 이미 개들이 짖기 시작하였고 한길에도 사람들이 보이기 시작하였다. 그러나 이상한 것은 누구도 양생이 여인을 데리고 돌아오는 것을 보지 못하였다.

양생은 여인을 따라 숲 속으로 들어갔다. 이에 그는 의아스러운 생각이 들어서 물었다.

"당신 가는 곳이 어찌 이리 황량하오?"

"노처녀의 거처는 항상 이렇습니다."

드디어 개녕동으로 나가 한 곳에 이르니 쑥밭 가운데 한 채의 아담한 집이 서 있었다.

그는 기쁨과 환락으로 연사흘을 즐겼다.

"이곳의 사흘은 인간 세상의 삼년에 해당합니다. 이젠 그만 그대의 돌아갈 때가 되었으니 인간 세계로 돌아가십시오."

여인은 이웃 친척들을 초대하고 이별의 잔치를 베풀어 주었다.

그리고 술이 다 하자 여인은 은잔 한 벌을 양생에게 주면서 말하였다.

"내일은 저의 부모님께서 저를 위하여 보련사에서 음식을 베풀 것입니다. 당신은 저의 부모님을 뵈십시오. 저도 보련사로 갈 것입니다."

양생은 다음날 아가씨가 이른 대로 은잔을 들고 보련사로 가는 길가에서 기다리고 있었다.

이 때 어떤 명가의 행차가 딸의 대상(大祥 : 죽은 지 두 돌 만에 지내는 제사, 大朞)을 치르려고 보련사로 향하는 것이 보였다.

그 명가의 종자(從者)인 듯한 사람이 양생을 발견하고 그의 주인에게 말하는 것이었다.

"우리 아가씨 장례 때 관속에 넣어 묻었던 은잔이 벌써 세상에 도굴되어 나타났습니다."

주인은 말에서 내려 양생에게 다가와 운잔을 얻은 내력을 물었다.

양생은 사실대로 대댭할 수밖에 없었다.

주인은 한참이나 멍하고 있더니 입을 열었다.

"내 일찍 딸자식을 왜구의 난리에 죽이고도 미처 정식으로 장례를 치르지 못하고 개녕사 곁에 묻어 두었네. 오늘이 대상날이라 보련사에 가서 시식이나 베풀까 해서 가는 길일세. 자네는 딸아이를 기다려서 함께 오게나."

약속한 시간이 되자 과연 여인은 시녀를 데리고 나타났다. 그들은 손을 잡고 보련사로 향하였다. 여인은 부처님께 절을 하고 흰장막 안으로 들어갔다.

그러나 아무도 아가씨를 본 사람은 없었다. 다만 양생만이 그 뒤를 따를 뿐이었다.

아가씨가 양생에게 말하였다.

"진지 잡수세요, 함께‥‥‥."

양생이 그 말을 그의 부모에게 전하자 부모도 이상히 여겨 밥상을 살펴보고 있었다. 그러나 여인의 형상은 보이지 않고 수저 소리만 달그락거릴 뿐이었다.

이윽고 여인은 말하였다.

"저는 한시 바삐 저승길을 떠나야 합니다."

스님과 사람들이 혼백을 배웅하니 여인의 얼굴은 보이지 않고 슬피 우는 소리만이 은은히 들려왔다. 울음 속에 말이 섞여 들려왔다.

저승길이 바쁘므로 괴로운 이별을 하지만

임이여, 저버리지 마소서

애닯하라, 어머니여! 슬퍼라, 아버지여!

이내 신세 어이하나, 고운 임을 여의도다

아득하다 저승길이 이 원한을 어이하나

여인의 부모가 양생을 향하여 말하였다.

"은잔을 자네에게 맡기네. 내 딸이 가지고 있던 밭 두어 이랑과 계집종 몇 사람도 자네가 차지하게. 이로써 자네는 내 딸을 잊지 말아 주게."

양생은 그 후 다시 장가들지 않고 지리산에 들어가 약을 캐면서 살았는데, 그가 어떻게 죽어갔는지 그 뒷일을 아는 사람이 없었다.

其2. 이생규장전(李生窺墻傳)

其2. 이생규장전(李生窺墻傳) 이생이 담장을 엿보는[窺] 이야기로 여인의 정절과 생사를 초월한 영원한 사랑을 그림개성에 이생이란 사람이 낙타교 옆에서 살고 있었다.

그의 나이는 열여덟 살로 얼굴이 말쑥할 뿐 아니라 재주가 비상하였고 학문을 좋아하였다.

마침 선죽리에 살고 있는 양가댁 따님 최씨가 꽃다운 나이 열여섯쯤 되었는데 태도가 아릿답고 자수(刺繡)를 잘하며 시부(詩賦)에 능하여 세상에서 다음과 같이 일컬었다.

'풍류 재자 이 총각과 아릿다운 최 처자의 그 재주 얼굴을 뉘라 아니 탐내리!'

이생이 책을 옆구리에 끼고 서당에 갈 때는 항상 최씨집 북쪽 담 밖을 지나는 것이 상례였다. 어느 날 이생은 우연히 그 담 안을 엿보게 되었는데 꽃나무숲 사이에 조그만 다락이 있고 다락 속에 한 아름다운 여인이 앉아 수를 놓다가 바늘을 멈추고 시를 읊는 것이었다.

내 홀로 분벽사창에 앉아 수놓기도 싫증나는데

백 가지 꽃숲 속에 꾀꼬리 다정히 울고 있네

내 무단히 원망하니 그것은 동녘바람이 불어오기 때문이다

말없이 바늘을 멈춰 이내 생각 하염없어라

길 위에 뉘 집 총각 고우신 임이

초록빛 긴 소매로 수양버들 가지 스치는가

이 몸이 변하여 제비 된다면

드리운 주렴 살짝 넘어 높은 담 넘으리라

* 紛璧紗窓 : 희게 꾸민 벽과 깁을 바른 창이란 뜻으로 ‘아름다운 여자가 거처하는 방’을 이름

이생은 문득 이 소리를 듣고 기쁨과 흥분을 주체할 수 없었으나 그 담은 드높고 문이 굳게 잠겨 어찌할 수 없었다.

그는 생각 끝에 종이 한 폭에 시 세 수를 써서 기와 조각에 매어 담 안으로 던졌다. 다음은 그 중의 한 수이다.

무산 육륙봉에 첩첩 쌓인 안개인가

뵙고자 하나 뵐 수 없는 이 괴로움

그 임의 외로운 꿈을 번거롭게 하지 말자

하마나 운우되어 양대 위에 내릴꺼나

여인이 시녀 향아를 시켜 주워 보니 이생의 시였다.

여인은 그 종이쪽지에 두어 자 적어 밖으로 던졌다.

'그대는 의심치 마십시오. 황혼에 만나기를 약속하리.'

이생이 그 말과 같이 어둠이 짙어오는 황혼녘에 그 자리로 갔다.

문득 복사꽃나무 한 가지가 담위로부터 뻗어내려오며 하늘거리는 그림자가 나타난다.

이생이 가서 보니 그네줄에 드리운 바구니가 담밖으로 내려왔다. 이생은 그 줄을 잡고 담을 넘어 안으로 들어갔다. 곧 아가씨가 나타났다.

그들은 몇 수의 시를 서로 주고받았다. 그런 후 여인이 말하였다.

"오늘의 우리의 만남이 작은 인연이 아닙니다. 당신께서는 저를 따라와 운우(雲雨)의 즐거움을 서로 즐기고, 백년의 가약을 맺음이 어떻겠습니까?"

이생은 여인의 뒤를 따라 북쪽 창문으로 해서 안으로 들어갔다.

다락에는 사다리가 놓였는데 사다리를 밟고 오르니 그 위에 높은 다락이 또 있었다.

문방구와 책상들이 매우 말끔하고 아름다웠다. 한쪽 벽에는 두 폭의 명화가 붙어 있고 그림엔 누구의 것인지는 모르나 각각 시가 적혀 있었다. 또 한쪽 벽에는 사시경 각각 네 수를 써붙였는데 또한 지은이는 알 수 없었다.

한편에 따로 별당 한 채가 있는데 매우 깨끗하고 장막 밖에선 사향을 태우는 냄새가 풍겨오고 찬란한 비단 이부자리가 펴져 있었다. 촛불이 휘황찬란하여 대낮처럼 밝았다. 이생은 아가씨와 인생의 가장 즐거운 운우의 재미를 마음껏 즐기면서 거기 머물러 있었다.

사흘 후에 다시 담을 넘어 나온 다음부터 이생은 그 곳에 가지 않는 날이 거의 없었다.

그러던 어느 날 이생의 부친이 꾸지람을 하는 것이었다.

"너는 저녁에 나가서 아침에야 돌아오니 아무래도 경박한 자의 행실을 배워 남의 집 담을 뛰어 넘어다니는 게 아니냐? 안 되겠다. 너는 빨리 영남 농막으로 일꾼을 데리고 내려가서 다시 돌아올 생각을 하지 말아라."

여인은 매일 저녁 꽃동산에서 기다렸으나 두어 달이 지나도록 낭군이 다시는 나타나지 않으므로 향아를 시켜 이생의 이웃집 사람에게 물어 보게 하였다.

그가 아버지의 명으로 영남으로 내려갔다는 사실을 알고는 병이 나서 자리에 쓰러져 누워 물 한 모금 입에 대지 않았고 말조차 끊었다.

그의 부모가 병의 증세를 물었으나 최씨는 여전히 아무런 대답이 없었다.

하루는 그의 부모가 슬며시 옆에 있는 대바구니 속에 든 이생과 주고받은 딸의 시를 읽어 보고 그제서야 무릎을 쳤다.

"얘 아가, 이생이란 사람이 누구냐? 모든 것을 솔직히 말해라."

그리하여 내막을 알게 된 그의 부모는 이씨집에 청혼하였다. 그러나 이씨의 대답은 함부로 빨리 혼사를 이룰 수 없다는 것이었다. 이에 최씨는 다시 중매장이를 보내어 거듭 청혼하였다. 이렇게 청혼과 거절이 몇 차례 거듭된 후에 이씨는 드디어 마음을 정하고 사람을 보내어 아들을 돌아오게 하였다.

이에 길한 날을 가려 두 사람은 혼례를 올렸으며, 그 다음해에 이생은 대과에 급제하여 높은 벼슬길에 오르니 그의 명성이 일세를 흔들었다.

그 후 홍건적이 서울을 점령하게 되었을 때였다.

이생은 가족과 함께 산골짜기에 숨어 있었는데 오량캐 한 놈이 칼을 가지고 쫓아왔다.

이생은 도망하여 죽음을 면하였으나 최씨는 오랑캐에게 잡혔다. 오랑캐가 정조를 빼앗으려 하자 최씨는 꾸짖고 반항하다가 오랑캐의 칼에 죽었다.

도둑들이 물러간 후 이생은 부모의 옛 집터를 찾고 또 처갓집을 찾았다.

그러나 모든 것은 병화(兵禍)에 다 타 버리고 없었다. 그는 슬픔을 이기지 못해 작은 다락에 올라가 날이 저물 때까지 쓸쓸하게 홀로 앉아 있었다.

밤이 깊었을 때 죽은 최씨가 나타났다.

"이제 저는 이승에 다시 태어났습니다. 그대와 맺은 인연을 거듭 맺어 전날의 굳은 맹세를 헛되이 하지 않으려 하니, 만일 잊지 않는다면 저와 함께 해로하심이 어떻습니까?"

두 사람은 동침을 하니 부부의 재미가 예전과 조금도 다를 것이 없었다.

그럭저럭 수년이 흘러간 어느 날 저녁 최씨가 말하였다.

"삼생의 인연이 장차 끝나게 되었으니 슬픈 생각을 어찌하리까?"

"그게 웬말이오?"

"저승의 일은 거역할 수 없어 그럽니다. 옥황상제께서 저를 특별히 어여삐 여기고 동정하시어 환체(幻體)로써 당신의 애끓는 가슴을 잠시나마 메워드리고자 한 것이니, 인간 세상에 더 이상 머물 수 없습니다. 더구나 산 사람을 어찌 유혹하겠습니까?"

여인은 눈물을 흘렸다. 이생 역시 슬픔을 참을 수가 없었다.

"내 차라리 낭자와 함께 죽어 저승으로 갈지언정 어찌 혼자 살아 남아서 구질구질한 목숨을 유지하리오? 아무쪼록 당신은 인간 세상에 오래 남아 백년 낙을 누린 후에 함께 흙이 되어 묻힘이 어떻소?"

"당신의 수명은 아직 남아 있으나 제 목숨은 이미 끝났습니다. 만일 계속 인간 세상에 미련을 가진다면 법령에 위배되어 제게만 죄책이 내려지는 게 아니라 당신에게까지도 누가 미칠까 염려됩니다. 다만 한 가지 부탁이 있습니다. 제 해골이 아무 골짜기에 흩어져 있습니다. 만일 은혜를 베풀어 제 해골을 거두어 주신다면 고맙겠습니다."

서로 부여안고 한동안 울다가 이생이 최씨를 바라보니 그 형체는 차차 자취가 없어지고 목소리도 가늘어지는 것이었다.

이생은 아내가 말한 그 골짜기로 가서 여인의 흩어진 뼈를 주워 모아 어버이가 묻힌 곁에 고이 묻어 주었다.

장사가 끝나고 이생은 매일같이 아내를 생각하다가 병을 얻어 두어 달 만에 죽으니 사람들은 그의 의를 중히 여겨 사모하였다.

其3. 취유부벽정기(醉遊浮碧亭記)

其3. 취유부벽정기(醉遊浮碧亭記) 부벽정에서 술에 취해 노는 이야기로 도교적인 신선사상을 그림

* 부벽정 : 평양 근교 금수산 동쪽 청류벽(淸流壁)에 있는 누각으로 원래 이름은 영명루(永明樓)이며, 392년에 세운 영명사의 부속건물이었음

정축년에 개성 사는 부잣집 아들 홍생은 얼굴이 아름답고 글을 잘하였다.

팔월 한가위를 맞아 친구들과 함께 포백과 면사를 평양에 내다 팔려고 배에 싣고 강가에 댔다. 성중(城中)에서 구경나온 기생들은 홍생을 보고 아양을 떨었다.

그 때 성중에서는 이생이란 친구가 있어 홍생을 위하여 잔치를 베풀었는데 술이 취하여 배를 되돌리게 되매 홍생은 흥취를 진정할 수 없어 조그마한 배를 갈아타고 달빛을 그득 실어 노를 저으며 대동강물을 따라 거슬러올라가 부벽정에 당도하였다.

그는 배를 갈대밭에 매두고 사닥다리를 밟고 올라갔다.

그리고 난간에 의지하여 옛 도읍을 돌아보니 내 낀 외로운 성에 물결만 찰싹거릴 뿐이라 고국의 흥망을 탄식하여 여러 수의 시를 잇달아 읊었다.

시를 다 읊고 나자 그는 춤을 추기 시작하였다.

얼마 동안을 이렇게 춤을 추며 노래하고 노래하며 춤추고 탄식하다가 돌아가려 할 때였다.

그 때 문득 가벼운 발소리가 나며 한 곱고 아름다운 여인이 나타났던 것이다.

여인을 모신 아이가 좌우로 따르는데 한 아이는 옥으로 만든 파리채를, 한 아이는 비단 부채를 가지고 있었다. 여인은 남쪽 난간에 의지하여 흰달을 쳐다보며 시를 읊는데, 그 때 시녀가 비단 방석을 펴 드리자 여인은 명랑한 음성으로 말하는 것이었다.

"예서 방금 시 읊는 소리가 났는데, 어디로 가셨나? 이 아름다운 밤에 한잔 마시고 그윽한 정회를 펴보는 게 어떻겠습니까?"

홍생은 그 말을 들으니 한편 두려운 생각도 있고 기쁘기도 하여 어쩔까 주저하다가 '에헴!' 하고 헛기침소리를 냈다.

여인은 시녀를 시켜 말을 전하였다.

"아가씨의 명을 받들어 모시고자 합니다,"

홍생이 시녀를 따라가니 여인이 말하였다.

"지금 읊는 시는 무슨 시입니까? 한 번 읊어 주실 수 있겠어요?"

홍생이 일일이 외어 읊으니 여인은 반기며 시녀를 시켜 술을 올렸다.

그러나 음식은 너무 딱딱해서 먹을 수가 없었고 술도 써서 마실 수가 없었다. 인간 세계의 그것이 아니었던 것이다.

홍생이 당황하는 것을 보고 여인은 빙긋이 웃는다.

"이 세상 사람이 어찌 선인의 술과 용의 고기포를 알겠느냐? 얘야, 빨리 신호사에 가서 절밥을 좀 얻어 가지고 오너라."

시녀는 명을 받들고 가더니 눈 깜짝할 사이에 절밥을 가지고 돌아왔다.

다음은 역시 주인의 명으로 주암에 가서 잉어적을 가지고 왔다.

홍생이 그것을 먹고 있는 사이에 여인은 홍생의 시에 화답시를 써서 시녀를 시켜 홍생에게 주었다.

사랑을 구하는 내용이었다.

홍생은 그시를 읽고 나서 여인에게 물었다.

"성명과 족보를 알려 주실 수 없겠습니까?"

"예, 이 몸은 저 옛날 은왕의 후예요, 기자(箕子 : 고조선 시대의 전설적인 나라 기자조선의 시조)의 딸입니다. 우리 선조가 이곳에 책봉되어 훌륭한 법을 세웠으므로 문화의 빛이 천 여년 뻗쳤으나 하루 아침에 멸망하기 시작하여 재앙과 환난이 겹치니 아버지는 필부의 손에 죽었습니다. 위만(衛滿)이 그 틈을 타서 임금의 자리를 도둑질하자 저는 절개를 잃지 않으려고 애썼는데 그 때 한 선인이 나타나 저를 어루만지며 '내 몸이 이 나라의 시조로서 부귀를 누린 후에 바닷섬에 가서 선인이 된 지 이미 수천 년이다. 너는 곧 나를 따라 상계에 올라가 즐겁게 노는게 어떠냐?' 하기에 곧 그것을 허락했습니다. 그러자 그분은 저를 데리고 자신이 살고 있는 곳에 이르러 별당을 지어 저를 주고 또 불사약을 주었습니다. 이 약을 먹은 후 기운이 샘솟아 공중에 높이 떠서 세계의 명승지를 유람하다가 달나라에 이르러 항아(嫦娥 : 중국 신화에 나오는 달의 여신)를 수정궁으로 방문하여 시녀로서 그를 모시게 되었습니다. 그러다가 오늘 밤 하계를 내려다보고는 고국 생각이 나서 내려와 조상의 무덤에 성묘하고 부벽정에 올라 시름을 보내고 있던 중 그대를 만나게 된 것입니다."

홍생은 두 번 절하고 머리를 조아려 인사한 다음 한 수의 시를 청하였다.

여인이 허락하고 붓을 들어 한 번 쓰면 마치 구름과 내가 한데 어울리는듯 막힘이 없었다.

내용은 남녀의 사랑과 자신의 외로운 정회를 담은 것이었다.

여인은 쓰기를 마치자 붓을 던지고 공중에 높이 솟아 간 곳이 없고 다만 그의 시녀를 시켜 말을 전하는 것이었다.

"옥황상제의 명령이 지엄하시어 저는 노새를 타고 돌아가니 다만 그대와 더불어 정담을 더 나누지 못함이 한이 될 뿐입니다."

얼마 되지 않아 갑자기 돌개바람이 일더니 홍생의 앉은 자리를 걷어치우며 여인의 시를 날려 버려 간 곳이 없게 하였다.

이것은 천계가 그들의 일을 인간 세계에 선전하기 싫어하기 때문에 일어나는 일이다.

홍생이 얼빠진 듯 우두커니 서서 가만히 생각해 보니 꿈도 생시도 아닌 이상한 일이었다.

그래서 그는 난간에 의지하여 여인이 남기고 간 말을 더듬어 소생시켜 보았다.

그리고 기이한 인연이라 아니 할 수 없으나 다 하지 못한 회포를 시로 읊었다.

하염없는 허망한 꿈 어느 해 어느 날에

가신 임 다시 볼까 대동강 푸른 물결

무정타 말 말아라 임 여읜 곳으로만

슬피 울어예는구나

읊고 나니 절간의 종이 울고 여러 마을의 닭들이 울었다.

달은 서녘 하늘에 기울고 샛별만 반짝거리는데 뜰 아래 쥐와 땅 밑에서 벌레 소리가 들려왔다. 홍생은 급히 배를 저어 돌아왔다.

그 후 홍생은 그 아가씨를 생각하다가 상사병에 걸려 병상에 누웠다.

그런 어느 날이었다.

꿈속에 소복한 여인이 나타나서 홍생을 보고 말하는 것이었다.

"우리 아씨께서 상황께 그대의 재주를 아뢰었던 바 상황께서 견우성의 부하로 종사의 벼슬을 제수하려 하시니 빨리 가심이 어떻겠습니까?"

홍생이 놀라 잠에서 깨어 일어나자 목욕 재계하고 향을 피우고 집안을 깨끗이 한 다음 뜰에 자리를 깔고 잠깐 누웠다가 세상을 떠나니 곧 구월 보름날이었다.

죽은 지 며칠이 지나도 얼굴빛이 산 사람과 조금도 다름없었다.

그래서 사람들은 이렇게 말하게 되었다.

'신선을 만나 시체가 선화해 간 것이다.'

其4. 남염부주지(南炎浮洲志)

其4. 남염부주지(南炎浮洲志) 패도의 비판과 왕도를 추구한 이야기

* 패도(覇道) : 儒家에서 이르는 인의를 무시하고 무력이나 권모술수로써 다스리는 일

경주에 사는 박생이란 사람은 일찍이 불교, 무당, 귀신 등 모든 것에 대하여 의심을 품었다.

어느 날 절간의 스님과 불교에 대한 문답을 하게 되었는데 스님이 다음과 같이 말하였다.

"천당과 지옥이란 것에 대하여 그대는 어떻게 생각하시오?"

"그야 천지는 한 음양일 것인데 어찌 천지 밖에 그런 세계가 있겠소?"

그러자 스님도 이에 대해서는 더 말하지 못하고 이번에는 화제를 다음으로 돌렸다.

"명확히 말하기는 어렵소이다만 악인악과(惡因惡果) 선인선과(善因善果)의 화복(禍福)이야 어찌하리오?"

그러나 박생은 그 말을 믿지 않고 '일리론(一理論)'이라는 책을 지어 스스로의 지표를 삼았다.

그리하여 불교의 이단적인 것에 빠지지 않으려고 하였다. 그는 한 마디로 유가의 신봉자였던 것이다.

박생이 책을 저술한 후의 그 어느 날 밤이었다.

그는 책을 읽다가 잠깐 졸았다.

문득 한 나라에 이르니 그것은 창망한 바다 가운데의 한 섬이었다.

구리쇠가 아니면 쇠로 이루어진 섬인데 대낮에는 불길이 하늘을 찌를 지경이어서 대지가 다 녹아 없어지는 듯하고 밤이면 처참한 바람이 불어와서 사람의 살과 뼈를 태우는 듯하였다.

또한 쇠로 된 벼랑이 성벽과 같이 해변에 이어졌고 거기엔 다만 한 개의 철문이 있어 철문은 큰 자물쇠로 채워져 있었다.

문을 지키는 자는 꼴이 영악하기 짝이 없고 창과 철퇴로 외적을 방어하고 있는데 그 안에 있는 백성들은 낮에는 더워 죽을 지경이며 밤이면 얼어 죽게 마련이었다.

그러나 그들은 별로 고통을 느끼는 것 같지 않았다.

"그대는 어떤 사람이오?"

수문장의 질문에 박생은 떨면서 대답하고 엎드려 절을 하면서 빌었다.

"아무 나라 아무 곳에 사는 유생이올시다. 당신께서는 용서해 주십시오."

"유생이란 본래 위엄 앞에서도 굴하지 않는 것인데 그대는 어째서 이같이 굽히오? 우리 국왕께서는 유생을 만나 말을 동방에 전하려 하던 참이었소. 잠깐 기다리시오."

수문장이 안을 들어갔다 나오는 뒤를 따라 흑의와 백의를 입은 두 동자가 손에 두 권의 책을 가지고 왔는데 한 책은 흰 종이에 푸른 글자를 쓴 것이었고 다른 한 책은 흰 종이에 붉은 글자를 쓴 것이었다.

동자가 그 책을 박생의 좌우에 펴놓고 보이는데 그의 성명은 붉은 글자로 적혀 있었다.

"지금 아무 나라의 박 아무개는 전생의 죄가 없으니 이 나라의 백성되기에 마땅치 않다."

박생은 글을 읽고 동자에게 물었다.

"내게 이 책을 보이는 것은 어떤 이유요?"

"검은 책은 악질의 명부이며 흰 책은 선인의 명부요. 선인은 국왕께서 예법으로 맞고 악질은 노예로서 대우합니다."

박생은 왕을 배알하게 되었다.

왕은 박생의 소매를 잡아 대궐에 오르게 하고 편전에 따로 앉을 자리를 마련해 주는 것이었다.

"선비는 여기가 어딘지 모르실 거요. 이 곳은 속세에서 말하는 염부주(炎浮洲)요. 염부는 불꽃이 항상 공중에 떠 있다는 뜻이오. 내가 이 곳의 왕이 된 지 일만 년이나 되었고 오래 살다 보니 무슨 일이든 신통 변화를 부릴 수 있게 되었소. 창힐(倉吉+頁)이 글자를 만드니 내 백성을 보내어 울게 했고 구담이 부처가 되매 내 부하를 보내어 보호해 주었소. 삼황과 오제와 주공(周公 : 주를 창건한 무왕의 동생. 주 초기<BC 12세기> 국가의 기반을 다짐. 공자는 그를 후세의 중국 황제들과 대신들이 모범으로 삼아야 할 인물로 격찬함)과 공자에 이르러서는 그들이 스스로의 도를 지키니 내 어찌할 수 없어 아무런 관계도 없었던 거요."

박생은 물었다.

"주공과 구담은 어떤 인물입니까?"

"주공은 중화문물의 성인이요, 구담은 서역의 성인이오. 두 분 다 정도를 닦고 세운 사람이오."

박생은 또 물었다.

"귀신이란 어떤 것입니까?"

"'귀'는 음의 영이요, '신'은 양의 영으로 조화의 자취이니 이기의 양능(良能 : 학문이나 경험에 의한 것이 아닌, 본디부터 갖추고 있는 능력)인데, 살았을 때는 인물이라 하며 죽으면 귀신이라 하나 그 이치는 다른 것이 없소."

"세상에서는 귀신에게 제사하는 예가 있는데 제사상의 귀신과 조화의 귀신과는 어떻게 다른 것입니까?"

"다를 것이 없소."

"제가 일찍이 들으니 스님들에 의하면 하늘 위에 천당이 있고 지하에는 지옥이 있다는데 사실입니까?"

"그게 무슨 말이오? 금시초문이오."

"그러면 윤회설에 대해서는 어떻게 보아야 하겠습니까?"

"정신이 흩어지지 않았을 때 마치 윤회의 길이 있을 듯하나 오래 되면 소멸하고 마는 거요."

"왕께서는 어떤 연고로 이런 세상에 살고 계시며 임금이 되셨습니까?"

"내가 세상에 있을 때 왕께 충성을 다하고 좋은 일을 했기 때문이오. 여기 살면서 나를 우러러 좇는 자는 다 전세에 흉악한 짓을 한 자들이오. 그들은 내 훌륭한 본을 받게 된 거요. 그러나 내 이제 시운이 다하여 이 자리를 떠나야할 판이오. 선생도 명수가 끝날 것 같으니 이 나라의 백성을 맡아 주실 분은 선생이 아니고 누구겠소?"

문답이 끝난 후 염마(閻魔 : 인도신화에서 저승세계를 주재하는 죽음의 신, 閻羅)는 박생에게 왕위를 전수코자 손수 선위문을 지어 박생에게 내주고는 박생을 고국으로 잠깐 돌려보낼 때 이렇게 당부하는 것이었다.

<사진 : 경주 남산 용장사의 석불좌상으로 금오신화의 전설과 관련이 있음>

"멀지 않아 이 곳에 돌아올 것이니 나와 함께 문답한 전말을 인간에게 퍼뜨려 황당한 전설을 남게 하지 마시오."

"감히 명령을 어길 수 있겠습니까?"

박생이 잠을 깨니 그것은 한낮 허무한 꿈이었다.

몇 달 후에 병이 들어 누웠으나 박생은 의원과 무당을 물리치고 고요히 죽어갔다.

그가 가던 날 저녁 신인이 이웃 사람들 꿈에 나타나서 말하였다.

'그대 이웃의 아무개가 장차 염라왕이 될 것이다.'

其5. 용궁부연록(龍宮赴宴錄)

其5. 용궁부연록(龍宮赴宴錄)용궁의 잔치에 간 이야기로 세상의 명리와 그것의 덧없음을 그림

송도의 천마산 한가운데 용추(龍湫 : 폭포가 떨어지는 바로 밑에 있는 웅덩이. 龍沼)가 있으니 이름은 표연이라 하였다. 조정에서는 이 곳에 때맞추어 제사를 지냈다.

그 옛날에 한생이라는 뛰어난 문사가 있었다.

어느 날, 한생에게 푸른 옷을 입고 두건을 쓴 관원 두 사람이 하늘에서 내려와 뜰앞에 엎드려 말하였다.

"표연에 계신 용왕님의 분부로 선생을 맞으려고 왔습니다."

한생이 그들의 안내로 천리준마를 타고 용궁에 이르니 용왕이 친히 뜰아래 내려와 맞았다. 그가 용왕의 안내로 대궐 위에 앉았을 때 문지기가 아뢰었다.

"손님이 또 오십니다."

용왕이 나와 맞았다. 그들은 신이었다.

세 신이 자리에 앉고 차가 한 차례 돌고 난 다음 용왕이 말하였다.

"내 무남독녀의 화촉을 밝히기 위하여 누각을 짓게 되었는데 건축재는 다 갖추었으나 거기 모자라는 것이 있으니 그게 상량문이오. 소문에 의하면 선생은 재주가 누구보다도 뛰어나다 하기에 특별히 멀리서 초청했으니 나를 위하여 상량문을 지어주시기 바라오."

그 말이 채 끝나기도 전에 벼루와 붓대와 비단 한 필이 나왔다.

한생이 곧 일어나 붓에 먹을 찍어 줄줄 써내려가니 구름과 내(연기, 煙氣)가 얽힌 듯하였다.

'부부 화락하여 백년복록을 누리고 금슬이 서로 화하여 황족이 만세에 뻗게 해달라.'

는 것이 그 골자였다.

한생이 그것을 용왕께 바치자 용왕은 크게 기뻐하고 그것을 세 신에게 보이니 손님들도 감탄해 마지 않았다.

용왕은 세 신을 한생에게 소개하였다. 한 분은 조강신이요, 한 분은 낙하신이요, 한 분은 벽란신이라는 것이었다.

이어서 술이 들어오고 아름다운 여인 십여 명이 들어오고 풍악과 잔치가 벌어졌다.

잔치가 끝나자 한생은 용왕의 허락을 받아 용궁을 두루 구경한 후 용왕께 하직 인사를 드렸다. 이에 용왕이 산호반 위에 깨끗한 구슬 두 개와 비단 두 필을 담아서 노자로 주고 나와 전송할 때 세 손님도 함께 하직하였다.

이 때 두 사람의 사자(使者)가 용왕의 명령으로 한생을 옹위하는데 그 중 한 사람이 말하였다.

"제 등에 타십시오. 그리고 눈을 감으시고 반식경(半食頃 : 식경의 반, 식경은 한 끼의 밥을 먹을 만한 시간)만 계십시오."

한생이 그 말대로 하였더니 한 사람이 기구를 가지고 선도하는데 흡사 허공 위로 나는 듯하였다. 오직 바람과 물소리뿐이었다.

그러나 이윽고 소리가 끝나자 눈을 뜨니 한생은 자기 방에 드러누워 있는 것이었다.

밤은 오경이나 되었는데 급히 품속을 뒤져 보니 아까의 그 구슬과 비단이 있었다.

한생은 그것을 깊이 간직하고 남에게 보이지 않았다.

그 후 한생은 이 세상의 명리 같은 것은 꿈에도 생각지 않고 명산에 들어가니 그가 언제 죽었는지 아무도 알지 못하였다.

<출처: 신지식>

김시습 - 노원의 풀빛 / 수락산에서 <산을 사랑하는 사람들>

嶺雲 (영운)

嶺雲吹作雨。朝露點成珠。

영운취작우 조로점성주

고갯마루 구름이 몰려와서 비가 내리고

아침 이슬은 점점이 구슬로 맺혔도다

病後知身健。貧來認我愚。

질후지신건 빈래인아우

아픈 후에야 건강의 소중함을 알고

가난이 엄습하니 나의 어리석음을 깨달았도다

殘年唯藥物。永日愛枯梧。

잔년유약물 영일애고오

남은 여생은 오직 약물로만 살아야 하나

하루종일 내내 오동나무 고목만 사랑하는도다

漸覺衰遲甚。靑山不負吾。

점강쇠지심 청산불부오

노쇠함이 점점 심해가는 것을 깨달으니

청산(젊음)은 더 이상 나를 지탱하지 못하는도다

乍晴乍雨(사청사우)

乍晴乍雨雨還晴(사청사우우환청)

잠깐 사이 비가 오락가락하더니 갑자기 또 갠다

天道猶然況世情(천도유연황세정)

하늘의 이치가 이렇거늘 세상 인심이야 오죽할까

譽我便應還毁我(예아편응환훼아)

나를 칭찬하는 척 하더니 도리어 금새 나를 헐뜯고

逃名却自爲求名(도명각자위구명)

명리를 피하는 척 하다가 돌이켜 제 공명을 구한다

이해와 감상

맑은 하늘에 갑자기 먹구름이 몰려오더니

소나기 한 줄기가 시원하게 지나간다.

그리고는 언제 그랬냐는 듯이 햇볕이 쨍쨍 나며 바로 갠다.

하늘의 기상도 이토록 변덕이 죽 끓듯 하는데

하물며 세속에 찌든 간사한 인간들은 어떻겠는가.

나를 神童(신동)이다, 天才(천재)다

하며 입에 침이 마르도록 칭찬을 늘어놓던 사람들이

내 신세가 바뀐 뒤에는 나를 흉보고

내 험담을 주절주절 늘어놓는데

그런 작자들을 보면 하나 같이 위선 덩어리들이라.

겉으로는

도덕군자에 겸손한 마음을 가진 고상한 사람처럼 굴지만

속으로는 제 이름 내기 바라는 속물들이더라.

*乍(사) ; 잠깐, 별안간, 갑자기

*況(황) ; 하물며 *譽(예) ; 칭찬하다, 이름나다

*毁(훼) ; 허물다, 험담하다

*逃名(도명) ; 지조를 굳게 지켜 세속과 타협하지 아니함.

花開花謝(화개화사)

花開花謝春何官(화개화사춘하관)

꽃이 피고 지는 것을 봄이 어찌 다스리나

雲去雲來山不爭(운거운래산부쟁)

구름이 가건 오건 산은 다투지 않는다네

寄語世人須記憶(기어세인수기억)

사람들아 내 하는 이 말을 부디 기억하게

取歡無處得平生(취환무처득평생)

즐거움 누릴 곳 평생에 아무 곳도 없다네

이해와 감상

사람은 살면서 快樂(쾌락)을 추구한다.

돈을 벌어 풍족한 衣食住(의식주)를 누리고자 하는 것,

명예와 권력을 추구하며 자기를 과시하는 것,

심지어는 사랑과 우정조차도 일종의 快樂이다.

그런데 김시습은 평생 동안 찾아 헤매도 즐거움은 얻을 수 없다고 말한다.

역설적으로 말하고 있다.

즉, 봄과 산처럼 다스리려 말고, 다투지 않으면 즐거움을 얻을 수 있다는 것이다.

꽃은 봄의 현상일 뿐이다.

본질은 계절의 순환 즉 자연의 섭리다.

이 자연의 섭리(天理-하늘의 뜻)를 따르면 자유와 기쁨을 누릴 수 있음을 말한다.

화랑적(花狼積 - 꽃이 지네)

花狼積甚可憐 화랑적심가련

一陣狂風何大顚 일진광풍하대전

點着綠苔猶慰我 점착록태유위아

莫敎泥涴更潸然 막교니완경산연

霏霏紅雨萬點香 비비홍우만점향

綠陰庭園人斷腸 록음정원인단장

君不見 군불견

長信宮中失寵姬 장신궁중실총희

玉顔寂寞爲誰媚 옥안적막위수미

花落更發明年枝 화락경발명년지

一棄永巷無出期 일기영항무출기

꽃이 지네 이리도 서럽게 꽃이 지네

휘몰아치는 바람에 어이 견디리요

풀숲에 지면 그래도 나을 것을

속절없이 진흙에 떨어지니 눈물만 짓네

부슬부슬 내리는 붉은 비인양

천 점 만 점 꽃잎이 지니

녹음 짙은 정원에서 애간장을 끊누나

그대 아니 보았더냐

장신궁에서 성총 잃은 여인

옥 같은 그 얼굴 누굴 위해 단장하랴

꽃은 져도 다시 피고

내년에 다시 피어나련만은

한 번 멀어진 님의 발걸음 영영 기약조차 없구나

이해와 감상

장신궁(長信宮)은 한나라 성제의 후궁이었던 반첩여가 거처하던 궁이다.

성제에겐 반첩여와 조비연이라는 두 명의 아리따운 미인이 있었다.

그런데, 성제가 처음에는 반첩여를 매우 총애하였지만, 시간이 흐르면서 조비연에게로 사랑을 옮겨 갔다.

조비연은 성제의 마음이 혹시라도 반첩여에게 되돌아갈 것을 염려하여, 반첩여가 임금을 중상모략했다고 무고하여 그녀를 옥에 가두게 만든다.

그러나 진상을 조사한 결과 반첩여의 혐의는 풀렸지만, 그녀의 처지는 그 옛날 임금의 총애를 한몸에 받던 그때와 같지 않게 된다.

반첩여는 장신궁에 머물면서 과거 임금의 총애를 받던 일을 회상하고 현재의 자신의 처지를 돌이켜보게 된다.

후대에 여러 시인들이 그와 같은 처지에 놓인 반첩여의 목소리를 빌어다가 작품을 형상화하였다.

途中 (도중)

貊國初飛雪(맥국초비설)

春城木葉疏(춘성목엽소)

秋深村有酒(추심촌유주)

客久食無魚(객구식무어)

山遠天垂野(산원천수야)

江遙地接虛(강요지접허)

孤鴻落日外(고홍락일외)

征馬政躊躇(정마정주저)

맥의 나라 이 땅에 첫눈이 날리니,

춘성에 나뭇잎이 듬성해지네.

가을은 깊어 마을에 술이 있는데,

객창에 오랫동안 고기맛을 못 보겠네.

산이 멀고 하늘은 들에 드리웠고,

강물은 아득하고 대지는 허공에 붙었네.

외로운 기러기 저무는 서편 하늘로 날아가니,

길가는 말 발걸음 머뭇거리네.

이해와 감상

맥 : 옛 부족 국가 시대의 조선

춘성 : 지명. 지금의 강원도 원산시(북한) 일대(덕원도호부).

客久食無魚(객구식무어) : 나그네의 고달픈 삶을 잘 표현하고 있음

孤鴻落日外(고홍락일외) : 시적 화자의 외로운 심사를 황혼녘에 날아가는 기러기에 비겨 표현하고 있다.

정마 : 길가는 말

맥의 나라 이 땅에 첫눈이 날리니, : 우리 강산에 겨울이 찾아들고 있음. 시적 정황의 제시에 해당

산이 멀어 하늘은 들에 드리웠고/ 강물 아득해 대지는 허공에 붙어 있네 : 대조의 효과를 극대화 시키고 있는 부분으로 막막한 대지와 산하를 그려내어 나그네의 심사를 묘사하고 있다.

이 작품은 김시습이 나이 오십이 넘은 후 관동 지방을 여행하면서 느낀 감회를 노래한 시이다. 늦가을의 산촌 풍경과 함께 유랑의 길을 떠도는 시인의 감회가 함께 어우러져 있다. 전통적인 한시의 형태인 5언 율시의 형식을 취하고 있는 이 작품에서 시적 감흥을 돋구는 부분은 후반부이다. 먼 산과 아득한 강물, 들판과 허공이 서로 대조를 보이는 가운데, 석양의 기러기와 길을 떠나는 나그네의 심정을 대비시켜 놓고 있다. 시적 대상을 적절하게 선택하고 선명한 이미지의 대조를 통해 그것을 구체화시키고 있으며, 서정적 자아의 형상이 외로운 나그네의 모습으로 그려져 있다.

有客 (유객 - 나그네)

有客淸平寺(유객청평사) 나그네 청평사에서

春山任意遊(춘산임의유) 봄 산 경치 즐기나니

鳥啼孤塔靜(조제고탑정) 새 울음에도 홀로 선 탑은 고요하구나

花落小溪流(화락소계류) 꽃잎은 지고 개울물 흐르듯이

佳菜知時秀(가채지시수) 때를 알아 나물은 자랐고

香菌過雨柔(향균과우유) 비 맞은 버섯은 더욱 향기로워

行吟入仙洞(행음입선동) 시 읊으며 신선골 들어서니

消我百年憂(소아백년우) 근심 걱정이 씻은 듯 사라지네

독좌봉인다부시(獨坐逢人茶賦詩-차를 마시며)

兩耳聊聊獨坐時 (양이요요독좌시)

半簾斜日映花枝 (반렴사일영화지)

年來漸覺無拘束 (연래점각무구속)

滿肚幽懷卽是詩 (만두유회즉시시)

두 귀에 들리는 소리 없이 홀로 앉아 있는데

반쯤 걷은 발에 비낀 해가 꽃가지를 비치네

요사이 점점 구속 없음을 깨달으니

뱃속에 가득 품은 마음 그것이 시(詩)라네.

曉意(효의 - 새벽정취)

昨夜山中雨 (작야산중우)

今聞石上泉 (금문석상천)

窓明天欲曙 (창명천욕서)

鳥刮客猶珉 (조괄객유민)

室小虛生白 (실소허생백)

雲收日在天 (운수일재천)

廚人具炊黍 (주인구치서)

報我欄茶煎 (보아란차전)

지난 밤 산 속에 비가 내리더니

이제 샘물 흐르는 소리 들리네

하늘이 환해지며 창은 밝아오고

새소리 소란스런데 손님은 아직 잠자고 있네

방은 작아도 햇살이 환하고 들고

구름 걷히니 해는 하늘에 떠있네

요리하는 사람은 기장밥 짓기에 여념이 없고

나에게 차 달이는 일 서두르라 하네

渡昇天浦 (도승천포- 승천포를 건너며)

浩渺煙波蘆葦潯(호묘연파로위심) 갈대밭 물가에 넓고 아득한 안개

舟人晩泊近楓林(주인만박근풍림) 사공은 단풍숲 가까이 늦은 배를 댄다.

雲生浦漵晩潮退(운생포서만조퇴) 구름 이는 포구에 늦은 물결 물러가고

木落洞庭秋水深(목락동정추수심) 나뭇잎 떨어지는 동정호에 가을물 깊다.

嗚咽一聲何處笛(오인일성하처적) 흐느끼는 피리소리 어디서 들려오나.

丁東雙杵幾家砧(정동쌍저기가침) 쿵쿵 쌍방아는 몇 집 절구인가.

乾坤不礙飄萍跡(건곤불애표평적) 천지에 거리낄 것 없이 떠다니는 부평초의 자취

剩得白雲千里心(잉득백운천리심) 남은 것은 흰구름 얻어 천리를 가는 마음이로다.

西風 (서풍)

昨夜西風撼我幬(작야서풍감아주) 지난 밤 서풍이 내 방 휘장을 흔들고

滿天星斗冷如流(만천성두냉여류) 하늘 가득 별들은 흐르는 물처럼 차다.

菊含蓓蕾徑霜艶(국함배뢰경상염) 국화는 봉오리 머금고 줄기는 서리 맞아 곱고

楓染燕脂映日羞(풍염연지영일수) 단풍은 연지 찍고 햇빛 받아 부끄린다.

曳曳雲飛汾水岸(예예운비분수안) 질질 끌리듯 구름은 분수 가에 날고

蕭蕭葉墜洞庭舟(소소엽추동정주) 우수수 나뭇잎은 동정호 배에 떨어진다.

平生最是關心處(평생최시관심처) 평생 가장 관심 갖는 곳이니

窓外梧桐葉葉愁(창외오동엽엽수) 창 밖 오동나무 잎잎마다 수심이라.

慈烏啼 (자오제 - 까마귀의 울음)

啞啞枝上吐哀音(아아지상토애음) 까막까막 가지 위에 슬픈 소리 토하더니

飛遶荒城楓樹林(비요황성풍수림) 거친 성을 날아 돌다 단풍숲으로 든다.

莫向綠窓啼更苦(막향록창제갱고) 푸른 창을 향해 다시 괴로이 울지 말아라.

五更殘夢正關心(오경잔몽정관심) 새벽잠 남은 꿈에 정히 마음 끌린다.

登大同樓(등대동루- 대동루에 올라)

大同波上大同樓(대동파상대동루) 대동강 물결 위 대동루에

無限雲山散不收(무한운산산불수) 한없이 흩어지는 구름산을 거두지 않는다.

楓落浿江秋水冷(풍락패강추수냉) 단풍 떨어지는 패강 가을물 차고

霜淸箕堞暮煙浮(상청기첩모연부) 서리 맑은 기자 성터에 저녁 연기 떠있다.

白鷗洲畔月千里(백구주반월천리) 백구 나는 물가 언덕에 달빛은 천리인데

黃葦渡頭風滿舟(황위도두풍만주) 누른 갈대 나루터엔 바람이 배에 가득하다.

因憶昔年興廢事(인억석년흥폐사) 인하여 옛날 흥망사를 생각하며

登高一望思悠悠(등고일망사유유) 등고하여 바라보니 생각이 아득하도다.

寒鴉栖復驚(한아서부경-찬 갈가마귀 깃들다)

楓葉冷吳江(풍엽냉오강) 당풍잎 오강에 찬데

蕭蕭半山雨(소소반산우) 우수수 절반은 산비로다

寒鴉栖不定(한아서부정) 찬 날씨에 갈가마귀 깃들일 곳 정하지 않고

低回弄社塢(저회롱사오) 나즉히 돌며 사당 언덕을 희롱한다.

渺渺黃雲城(묘묘황운성) 아득하도다, 누른 구름 낀 성곽

依依紅葉村(의의홍엽촌) 울울하도다, 붉은 단풍 든 마을

相思憶遠人(상사억원인) 멀리 있는 사람 그리워 하니

聽爾添鎖魂(청이첨쇄혼) 그대 목소리 들려와 부서지는 넋이여.

김시습의 유랑

스무 살에 방랑의 삶을 시작한 김시습은 스스로 뿌리 뽑혔기에 강건할 수 있었지만 외로운 가슴앓이는 한없이 애절하고 삶은 더없이 위태로웠다. 그를 지탱한 힘은 하늘에의 강렬한 믿음, 쉼 없는 평민과의 호흡, 나아가 패자에 대한 아름다운 기억이었다. 우리가 김시습을 만나면 미묘한 정염(情炎)에 휩싸이다가도 가벼운 통한의 한숨을 쓸어 담는 연유가 여기에 있다.

그러나 누구도 '김시습과 같이 살라' 하지 못한다. 무서운 무소유, 지독한 유랑, 그리고 철저한 버림을 누구도 감당할 수 없음을 알기 때문이다. 우리는 김시습 사상의 폭과 깊이, 문장의 자유분방함과 언행의 기상천외함에 경탄할 뿐, 진정으로 이해하려고 하지 않았다. 요란한 찬사가 오히려 그를 옭아매며 차단하고 도리어 감춘 것은 아니었을까?

김시습은 시대의 어둠과 외롭게 맞섰던 고달픈 행동가였다. 그러나 그만의 것이 아니었다. 당대 젊은 사림의 기억운동과 철학적 성찰에 많은 영향을 끼쳤다. 이 글이 그가 수락산에 살 때 묶었던 논설과 논문을 자세히 들추면서, 남효온ㆍ김일손과 같은 선봉 사림과의 인연을 새삼 복원한 연유가 여기에 있다.

1. 바람의 세월

* 떠나지 않을 수 없었다

김시습은 '생후 8개월 만에 말을 알아듣고 세 돌에 글을 엮었다'고 할 만큼 신동으로 이름을 날렸다. 정승 허조(許稠)가 찾아와 살폈고 세종도 궁궐로 불러 비단까지 내릴 정도였다. 윤상(尹詳)·김반(金泮)·이계전(李季甸) 같은 당대 학자에게도 배웠다. 그러나 단종 원년(1453) 봄의 사마시에는 실패하였다. 모친을 잃고 자신을 거두어준 외할머니까지 세상을 등지자 한동안 방황하며 순천 송광사로 가서 설준(雪峻)에게 불문을 엿듣는 등 학업에 소홀한 탓이었다.

김시습은 수양대군의 정변 후에도 공부를 계속하였다. '경술(經術)로 임금을 보필하리라'는 뜻은 여전하였던 것이다. 그러나 단종이 양위하였다는 소식에는 참을 수 없었다. 주나라 무왕(武王)의 후사인 어린 조카임금을 도와 성세를 열었던 주공(周公)이 되리라 한 다짐이 엊그제인데 정녕 거짓이었단 말인가! 이런 세상에 학문으로 출세하겠다는 나는 무엇인가? 책을 불사르고 삼각산 중흥사를 나와 떠돌았다.

세조 2년(1456) 상왕복위운동이 일어났을 때는 잠시 도성으로 들어와 고문과 사형의 현장을 엿보았다. 눈길조차 주지 못할 너부러진 시신들을 수습하여 노량에 묻었다. 그리고 1년. 노산군(魯山君)으로 강등되어 영월로 쫓겨난 상왕이 세상을 버렸다는 소식은 실로 비참했다. 이에 그치지 않았다. 노산군의 생모라는 이유만으로 문종의 배위인 현덕왕후(顯德王后)의 신주를 종묘에서 꺼내고 문종과 함께 묻힌 관곽을 파헤친 사건이 일어난 것이다. 현덕왕후의 첫 능침이 소릉(昭陵)이라서 '소릉폐치사건'이라 한다. 아찔한 세상이었다.

김시습은 여러 곳을 떠돌면서 세상을 등진 사람들을 만났다. 한동안 금화에도 머물렀다. 전 병조판서 박계손(朴季孫)이 부친 박도(朴鍍)를 모시고 일가와 함께 숨었던 곳이다. 오늘날 철원군 근남면 잠곡리 복계산 기슭 초막동이다. 고향 영천으로 낙향한 집현전 직제학 조상치(曺尙治)까지 합류하였다. 조상치는 상왕의 최후를 증언하였다.

세조 4년(1458) 봄 김시습은 계룡산 동학사에서 조상치, 박계손 등과 같이 상왕의 초혼제(招魂祭)를 지냈다. 이때 성삼문(成三問)의 육촌동생 성담수(成聃壽), 함안의 진사 조려(趙旅), 그리고 김종서의 당여로 몰려 교살당한 우의정 정분(鄭苯)의 아들 정지산(鄭之産)등도 모였다. 제사를 마친 일행은 각자 제 갈 길을 갔다.

김시습은 관서지방으로 길을 잡았다. 승려의 행색이었다. 그때의 심경을「관서를 호탕하게 유람한 뒤에 적다(宕遊關西錄後志)」에 풀었다.

남아가 세상에 나서 도를 행할 만한데도 제 몸만 깨끗이 하며 인륜을 어지럽힌다면 부끄러운 일이겠지만 어차피 도를 행할 수 없는 세상이라면 독선기신(獨善其身)이라도 하여야 옳지 않겠는가!

독선기신(獨善其身)! 『맹자』「진심장(盡心章)」에 나온다. "옛사람은 뜻을 얻지 못하면 제 몸이나마 홀로 착하게 하였다."

* 절속(絶俗)

김시습은 고양과 파주를 지나고 임진강을 건너 개성에 닿았다. 옛 도읍의 쓸쓸한 풍광이 생소하였다. 나라 구실을 못하여 이렇게 되었는가 하였다. 평양에서 단군묘와 기자묘를 참배하였을 때에는 뭉클하였다.

우리 으뜸 조상 단군왕검 檀君民鼻祖

태백산에 신령한 자취 드러냈네 太白有靈蹤

하다가,

홍범을 펴심이여 바람과 불이 도왔으며 訪陳範兮助風燄

우리 땅을 나눔이여 하늘이 내린 참호로세 分茅我土兮天塹

하였다. 단군과 기자의 위업을 찬양한 것이다. 그리고 기자조선의 멸망을 두고는,

슬프다 사직 뒤집힌 날 堪嗟顚社日

신하하지 않겠다는 마음이 잔인하구나 可忍不臣心

하였다. 기준(箕準)에게 의탁하였던 연나라의 위만(衛滿)이 나라를 가로챈 것이 안타까웠던 것이다.

김시습은 청천강을 넘어 묘향산에 올랐으며 깊은 산중 고을 희천(熙川)과 어천(魚川)을 지났다. 기이한 새와 짐승, 하늘에 솟는 소나무와 참나무를 보며, 밝은 달의 짝이 되어 바위굴에서 지새다가, 오두막을 찾아 잠을 청하는 날들이었다. 어느새 분잡한 생각이 사라지고 세간에 연연하는 티끌을 떨쳐냈다. 버림의 길! 「세속을 끊다」에서 이렇게 적었다.

나그네 취급도 못 받아도 성나지 않네 我不客至嗔

산중에 세속 사람이 한 사람도 없으니 山中無俗人

외로운 구름 밝은 달과 함께 孤雲與明月

오래도록 신선 동네의 손님이 되리니 長作洞天賓

명리와 생업, 그리고 가족은 물론이고 제 마음의 울분과 아픔과 미련까지 버리는 유랑이었다.

이제 가을이었다. 다시 청천강을 마주하였다. 고구려 을지문덕이 수나라 대군을 격파한 살수였다. 안주(安州)의 옛 성에도 올랐다. 잠깐 혼동이 있었다. 안주의 옛 성을 요동에 있는 안시성(安市城)으로 알았다. '아아, 이 곳에서 당 태종이 양만춘의 화살에 맞고 군대를 되돌렸겠구나' 하였을 것이다. 그래서 제목이 「안시성에서 가을을 보다」이다. 나라의 흥망, 영웅의 부침에 자신의 신세를 비추었다.

안시성 위에 낙엽이 쌓이니 安市城頭葉正黃

나그네의 가을 생각 그야말로 아득하다 客中秋思正茫茫

백 번 흥망이 바뀌어도 산은 예와 같으나 興亡百變山依舊

구름처럼 물처럼 떠돌다보니 이미 돌이킬 수 없게 되었구나 雲水千里事已荒

해 떨어지고 물결치는 강에서 기러기는 길을 잃고 日落江波迷去鴈

메마른 풀에 바람 스치니 쓰르라미 흐느끼네 風吹枯草咽啼螿

살수(薩水)는 넘실넘실 소리마저 다급하니 蕩蕩薩水灘聲急

슬픈 가을에 애간장이 끊어진다 함이 이런 것 아닌가 不是悲秋卽斷腸

김시습의 안시성은 더 이상 나라의 흥망을 갈랐던 영웅의 공간이 아니었다. 정처 없이 떠도는 자신이 길 잃은 기러기가 아닌가 싶고, 가냘픈 울음을 쓰르라미가 대신하여 주는 것 같았다. 애간장이 탔다.

그러나 슬픔은 정녕 자신의 몫이 아니었다. 도처에서 뿌리 뽑힌 삶을 목도한 것이다. 대동강에 갔을 때 섬을 떠돌다 돌아와 장사하는 일가를 만났을 때였다. 「어부」 중 일부이다.

지난해에는 관에서 어세를 토색하여 去歲官家漁稅討

가솔을 이끌고 파란 바다 저 멀리 섬으로 들어갔는데 挈家遠入碧海島

금년은 마을 서리가 와서 세금을 재촉하니 今年里胥來催科

집 팔고 배를 사서 찬 바다에서 해초나 캐고 있다네 賣家買艇依寒藻

민초와의 만남! 저들의 고달픔은 어디에서 연유하는가? 사연은 다르지만 유랑은 같았다. 그런데 자신은 성균관에서 만난 동료나 한 동네에 살던 벗을 만나면 환대를 받고, 개성 유수나 평양 부윤과 같은 지체 높은 관료들도 홀대는 하지 않는다. 그렇다면 나의 유랑은 고행이 아니라 호탕한 유람[宕遊]이며 깨끗한 놀이[淸翫]가 아닌가.

* 유성처럼 떠돌다

첫해 겨울을 개성에서 보낸 김시습은 봄이 되자 파주를 거쳐 한강을 거슬러 반포까지 왔다가 다시 동북으로 길을 잡았다. 포천·영평·금화를 지나 금강산에 접어들었다. 내금강이었다. 시원한 여름이었다. 풍광에 도취되어 이상한 마음이 들었다. "이제 죽어도 좋겠다." 가을은 한양 근교의 도봉산·소요산·수락산 등을 배회하다가 회암사에서 겨울을 났다.

세조 6년(1460) 봄에는 관동으로 떠났다. 양평·여주·원주를 지나 여름을 오대산 월정사에서 보내고 대관령을 넘어 강릉을 찾았다. 관동의 아름답고 시원하고 맑고 깊은 산수가 좋았다. "비루하고 옹색한 가슴이 씻겨 내리는 듯하였다." 고성의 삼일포를 지나 해금강을 보고 싶었는데 여의치 않았다. 한때 강원도 금화에 숨었던 박계손 일가가 옮겨갔다는 함경도 문천을 찾으려던 마음도 접어야 했다. 이해 가을 강릉을 떠나 영월을 거쳐 괴산에 닿았다. 어디로 가는가? 청주로 길을 잡았다.

어느덧 호남대로. 금강을 넘어 강경포구에 닿았다. 은진 관촉사의 미륵불이 반가웠다. 웅장함이기 전에 따스한 미소였다. 「관촉사의 대불(大佛)을 알현하다」의 앞 구절이 그러하다.

노상에서 멀리 바라보니 웃음마저 새로워라 路上遙觀一笑新

위인이 천 길이나 되어 금강까지 솟았어라 偉人千尺聳江濱

지친 발로 깊은 산길을 힘겹게 오름은 不辭捲脚深山逕

이 몸 깨끗하게 하고 부처에 예 올리려 함이네 欲却淸齋禮梵身

김시습은 지평선이 아스라한 광활하고 누런 들판에 몸을 맡겼다가 논산 개태사, 김제 금산사 등의 사찰을 찾아들었다. 이해 겨울은 노령산맥 아래 천원역에서 났다. 한동안 운신조차 못할 만큼 아팠다.

이듬해에도 호남을 떠돌았다. 전주의 도회와 강경의 포구를 구경하고 부안 능가산(愣加山)에 올랐으며 변산의 내소사(來蘇寺)와 청림사(靑林寺)에 몸을 맡기다가 남도로 넘어왔다. 누가 찾지 않아도 발길은 분주하였다. 여러 산에도 올랐다. 「무등산에 올라」이다.

우거진 산 푸른 빛 아지랑이에 잠기니 藹藹山光滴翠嵐

높고 낮게 돌이 쌓인 샛길은 능수버들로 어둑하구나 高低石逕暗檉楠

신사와 불당에는 교목도 많고 神祠佛宇多喬木

하늘의 별들은 손에 닿을 듯 가까워라 千近星辰手可探

세조 7년(1461) 겨울을 노승 신행(信行)의 초청으로 장성 진원(珍原)의 인월정사(引月精舍)에서 보낸 김시습은 이듬해 봄에도 호남의 남과 북을 오락가락하다가 여름에는 순천 송광사를 찾았다. 불문과의 첫 인연을 맺게 한 설준 스님과 여러 날 같이 지냈다. 그리고 남원으로 발걸음을 옮겼다. 「광한루에 오르니 피리소리 들리다」가 있다.

수레와 말이 뜸하여 객관은 쓸쓸한데 客館蕭條車馬稀

작은 다락은 휘황한 석양빛에 짓눌려있네 小樓高壓夕陽輝

길게 울리는 한 가락 피리는 구슬 같은 사람이 불겠구나 一聲長笛人如玉

혹여 달님 선녀가 지어낸 우의곡은 아닐는지 恰是姮娥奏羽衣

오랜만의 한적함에 어쩌면 여인이 그리웠는지 모르겠다. 그러나 머묾은 없었다. 팔랑치를 넘어 지리산을 바라보며 함양에 들어섰다. 가을이 가고 있었다. 가야산의 해인사를 지난 김시습은 경주 금오산 즉 오늘의 남산에 지금은 없어지고 터만 남은 용장사(茸長寺)에 여장을 풀었다. 세조 8년(1462)은 이렇게 저물었다.

<글: 이춘범교수>

김시습기념관

위치 : 강원도 강릉시 운정동 288-1

조선시대 생육신의 한 사람으로 “금오신화”란 우리나라 최초의 한문소설을 지은 매월당 김시습 기념관은 3117㎡

부지에 연면적 358㎡ 규모로 영상자료와 고서적 등이 전시되어 있으며 입장료는 무료이다.

<사진자료: '엘리트' 제공>

==

No comments:

Post a Comment